他将牛背读帖、 油灯临池的艰辛转化为“笔墨臆说”中的 生命体验,这种“苦修”式创作路径暗合 孟子“天将降大任”的砥砺哲学。 针对当下书法界的浮躁风气,他尖锐 指出“敬畏之心缺失导致模式化泛滥”。 这种批判意识源自董其昌“南北宗论”的 学术传统,主张回归“纯粹艺术表达”。

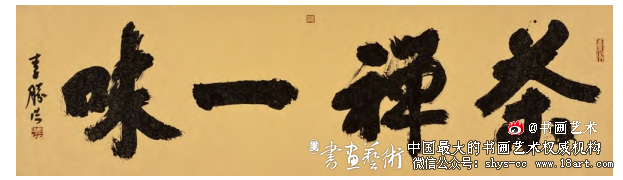

李胜洪 行楷 茶禅一味 68cm×238cm 2014年

面对艺术市场的功利化倾向,李胜洪提出 “我也商业,但不商业化”,坚守“守得 住清贫,耐得住寂寞”的创作立场。其拒 绝“一塌糊涂的作品高价卖”的乱象,恰 如董其昌以“南北宗论”厘清画坛流弊, 本质上是对书法“成教化,助人伦”社会 功能的回归。从蔡邕“书肇自然”到李胜 洪“字与心通”,书品人品的互构始终是中国书论的核心命题,而李胜洪以“品高而度远”的实践, 为这一传统注入了新的时代内涵。李胜洪反对“正襟危坐” 的功利化书写,主张“废纸败笔,随意挥洒”的本真状态。 其手札创作中“一任天成”的章法处理,呼应周星莲《临 池管见》对“心手双畅”的追求,更暗合庄子“坐忘”哲 学——通过消解创作目的性实现人格与书格的超脱。

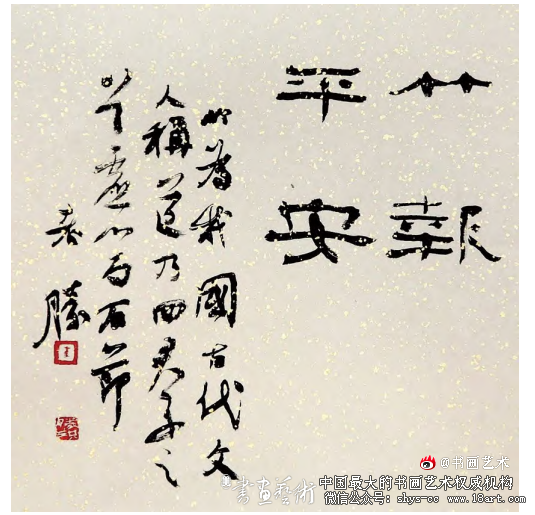

李胜洪的书法更兼具“出世”与“入世”的双重品格。 一方面,其书斋作品如《茶禅一味》以简淡笔墨营造空灵意 境,呼应董其昌“淡墨轻岚”的南宗画境;另一方面,主题 创作如《福满门》通过民俗符号(春联、百福图)的并置, 表达“家国同构”的集体意识。这种“超然而不避世”的创 作取向,与范仲淹“先忧后乐”的士大夫精神一脉相承,彰 显了当代知识分子的文化担当。莫言评其“字中有信息,与 人相通与心相通”,恰恰揭示了书品与人品在精神层面的同 构性。

四、中和之美:李胜洪书法创作观念与书学思想

李胜洪“字如其人”的创作观,在《虚怀若谷》等作品 中体现为“中正平和”的结体与“清刚雅正”的笔意。这种 对刘熙载《艺概》“书,如也”(转引自李彤《历代经典书 论释读》,东南大学出版社2015年版,第376页)命题的当代 诠释,通过墨色浓淡的伦理学隐喻,重建了传统“心画说” 的道德维度。李胜洪提出“中和”是书法审美的最高境界, 主张“穷变化,集大成”。

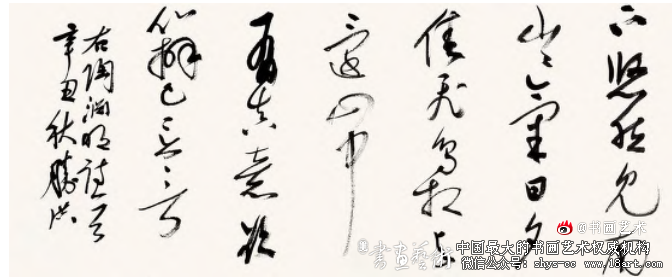

李胜洪 行草 陶渊明《陶渊明饮酒(其五)》 35cm×170cm 2021年

释文:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南 山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言

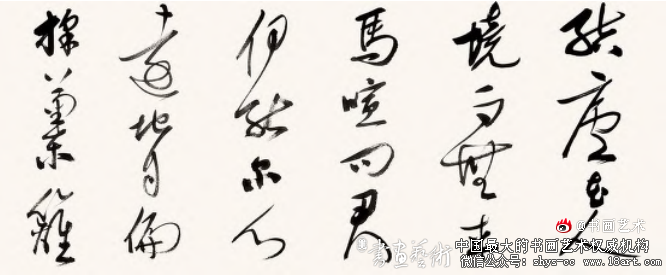

其小字行书以二王为根基,融合 董其昌的秀雅与徐渭的狂放,形成“清丽而不甜腻,潇洒中 见高雅”的风格。如《宋王十朋诗一首》中,字距行距疏密 有致,墨色由浓渐淡,营造出“天人合一”的和谐意境。这 种对传统“中和”美学的当代诠释,既回应了儒家“文质彬 彬”的审美理想,又暗合现代审美对平衡与包容的追求。 李胜洪书风中的“荆楚气象”——既有大江东去的豪 迈,又有屈子行吟的孤傲——恰是其“不求闻达于诸侯,但求无愧于本心”人格特质的艺术投射。他以楚文化的浪漫基 因激活二王法度,在章法上“巧妙安排、不落俗套”,如行草 扇面《东坡词》通过字形挪让与行气贯注,实现“形离神合” 的辩证统一。这种探索将碑学的雄浑与帖学的精微,熔铸为 “激越雅逸”的新风格,为“中和之美”注入现代性内涵。

李胜洪 隶书 竹报平安 34cm×34cm 2007年

荆州古城墙的碑刻遗存与长江水文意象,共同塑造了李 胜洪书法中的“大江气象”。其作品章法如“大河汤汤”般的 空间叙事,既是对郭熙《林泉高致》“可行、可望、可游、可 居”[4]365山水观的书法转译,也暗含“在世存在”的空间哲学。 其篆书《道德经》以楚简笔法融入汉篆结构,在“形离而神 合”中实现文字学与美学的双重突破。这种跨学科研究,拓展 了书法本体的理论维度。宗白华曾言“中国的书法,是节奏化 了的自然”[8],这一美学命题在李胜洪的线条实践中得到深化。 其楚篆作品中“曲直相生”的笔势,可视为《周易》“曲成万 物”的图式化表达;而草书条幅中“燥润相生”的墨法,则暗 合老子“知其白,守其黑”的哲学观。 李胜洪的书学思想以“法无定法”为核心,主张书法应 突破形式窠臼,追求“象外之境”,既主张“致敬经典”,又 倡导“自有我在”的创新精神。他提出“书法是宇宙万物的抽 象概括”,线条的质感与节奏既是自然规律的凝练,也是生命 律动的象征。这种观点与宗白华“书法是空间与时间结合的艺 术”相呼应,强调书法作为“心性之镜”的哲学本质。

结合谢 赫“气韵生动”(南朝谢赫《古画品录》:六法者何?一、气 韵生动是也;二、骨法用笔是也;三、应物象形是也;四、随 类赋彩是也;五、经营位置是也;六、传移模写是也)与荆 浩“真景逼而神境生”[4]292理论,李胜洪的书法追求“象外之 境”的审美理想。其行草《苏轼<题西林壁>》通过墨色氤氲 与空间留白,营造出“言有尽而意无穷”的意境,使观者从有 限笔墨中体悟无限宇宙精神。这种“以心运手”的创作理念, 与宗白华“中国艺术意境之诞生”理论形成跨时空呼应。他 援引老子“道可道,非常道”阐释书法真谛,主张破除程式化 “法门”,追求“无法有天”的自由境界。这种思想在其草书 创作中尤为显著:巨幛挥洒时,他摒弃“精纸佳笔”的拘束, 以“废纸败笔,随意挥洒”[3]723实现“内心与自然的契合”。 “法无定法”并非否定传统,而是“以古人之规矩,开自己之 生面”。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LiShengHongShuFaYiShuDeDuoWeiChanShi_3.shtml