写生与临摹有相似之处,一个是面对大自然,一个 是面对传统。当然,可以通过写生感悟大自然,并转化为书法语言 与传统对接。石涛用写生之法临摹书法、对待书法,这种理念用于 书法,积累了大量的传统元素,用我法改造传统,实现了“真”的 自然表达。“真者,所以受于天也,自然不可易也。故圣人法天贵 真,不拘于俗”。庄子在这里直接把“真”看作自然中的最高法 度,在他看来,“真”不仅是一种客观存在,也是一种精神表达或 一种审美尺度。

二、实践

石涛早年研习颜真卿,对于颜真卿的书法他是发自内心的喜 爱,也奠定了其书法基础。后又研习董其昌、苏轼、黄庭坚、米 芾、倪瓒、王铎等诸多古人法帖,尤其对苏轼的书法钻研极深,并 上溯秦汉之篆隶、魏晋南北朝之碑版,杂糅到书法创作中,博取广 纳,形成自己独立的风格。 石涛学书经历并无什么惊人之处,与常人无异。但细细研究, 我们发现确实与众不同:一是没有直接取法二王;二是选取颜真 卿、苏轼;三是篆隶;四是北碑。至于学习董其昌,应该是当时随 大流,更是清初读书人上进的台阶。石涛在取法上有自己的思考, 这也是与其绘画有关系的。 我认为,石涛的书法之变在实践中表现为选择、综合和画法。

一是选择。

石涛选择了看似平常却不平凡的传统,学习传统 的方法又与常人有异,他没有因袭古人的陈式,一味 模仿古人的作品,往往是像某家但又非某家,属某书 体又不是纯属某书体,“借古以开今”“我用我法” 之精神不时流露。对于董其昌和米芾这两位书画史上 的重要人物,他的态度是似董非董,似米非米。石涛 对于苏东坡的研究尤深,“于东坡丑字有所悟”,他 悟到的与常人不同,更多是古拙,这跟他的审美倾向 和阅历有关。石涛关注的不是二王一脉的精微细致的 优美,而是颜真卿、苏轼所蕴含的古拙的壮美。

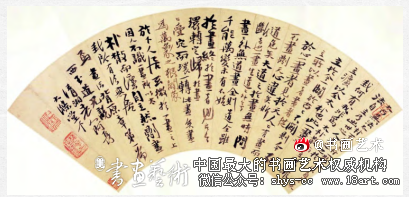

石涛 行书

石涛 的人生经历不是那么顺畅美好,他有国破家亡之痛, 出家做了和尚,却又不看破红尘,两次跪迎康熙皇 帝,并与清王朝上层人物多有往来,内心充满了矛 盾。所以,他悟到的是非常人的审美状态,是更高层 面的通达心灵的自然状态。由于书体不同,其风格也 不尽相同。石涛隶书书法作品比较多,以隶书为底 色,或参以行楷的笔法,或纳入非隶的多种书体,或 融入魏碑之生涩笔势,变化丰富。笔画之粗细,字之 大小,形态各异,奇宕劲逸,姿态横生,显示出石涛 书法一以贯之的特征和新意。

二是综合。

石涛在传统的选取上已呈多样化,无论秦汉、魏 晋南北朝,还是唐宋元明诸家,都已进入他的视野, 纳入他取法的范本。他一改当时文人仿古、模古之 态,体现了“自我”观念在书法中的融合,用我法整 合在一起。 石涛多变善化的创造能力,是建立在深挖传统技 巧以及兼收并蓄各家技法的根基上的,是用精湛的技 法支撑的。他在一则题跋中说:“古人虽善一家,不 知临摹皆备。不然,何有法度渊源。岂似今之学者, 如枯骨死灰相乎?知此即为书画中龙矣。”“融古法 为我法,不囿于陈式,不拘泥一格,取其为己所好者 学之。”因此,他的个性语言在临摹作品中已自然地 流露出来,为变革和富有个性的书法形象塑造奠定了 坚实的基础。 石涛书法在颜体的根基上充满了隶意,说明隶书 对他产生了比较深的影响。虽然明末清初碑学思想尚 属发蒙,但聪明敏锐的石涛还是抓住了并有所表现, 这是难能可贵的。

有了隶书的加入,其书法就有了古 意,有了前人没有的结构面貌。石涛融合了隶、楷、 行草,真正找到了属于自家的特点,这种特点,充分 展示了石涛的艺术表现力,并且对后来的扬州八怪都 产生了一定程度的影响,这都是融合的结果。 石涛的行草书也是融合了各家的行草书。他取 法苏东坡,侧笔取势、扁平肥重。石涛曾说:“是年 三十矣,得古人法帖纵观之,于东坡丑字,法有所 悟。遂弃董不学。”可见苏轼的字对他影响甚大,虽 弃董,但早年学董的痕迹还能从风格中感觉到,尤其 在灵动、清秀处尚有董其昌书法的影子。另外,他融合了王铎的用笔和用墨特点,点画相连,大胆运用涨墨 法,使人有痛快淋漓之感。涨墨法运用于行草书和楷书 中,实际上这已经逐渐显示出石涛的胆识与综合能力。

三是画法。

石涛书法之变还在于画法。前面所说,石涛的绘画 带着书法一起走,或者说书法支撑着绘画。石涛善于运 用画法与字法的融合,在他的作品中,长款不厌其长甚 至以不同的书体题之又题。实际上,石涛的绘画与书法 相互渗透,融为一体,题款已不是独立的一部分。就石 涛的作品来说,无法把他的书法与画作分开来讲,因为 石涛不仅以题款的形式参与到构图中,其书法的用笔和 结字方式也影响到其绘画的线条和布局。反过来,石涛 绘画的线条和布局作用于书法的用笔和结字,使其书法 与书家之字完全不同。

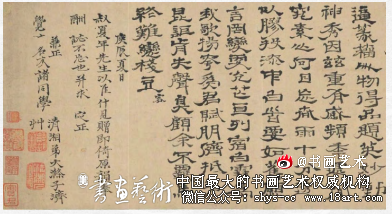

石涛 隶书

石涛的线条从自然中吸收创作源 泉,他饱览名山大川,目识心会,创作出“不似之似似 之”的作品。 石涛的山水画用笔有疾涩、粗细、干湿之妙,如 中锋、侧锋、逆锋、散锋、尖笔、秃笔、枯笔、湿笔、 破笔、方笔、圆笔等都有,但主要有中锋、侧锋等。这 些用笔虽人人有之,但已通过他的特殊经历和“师法自 然”的理念化成自家的用笔习惯,他的书法笔法是否借 鉴了绘画用笔,还是绘画用笔影响了他的书法笔法,我 认为已分不清,实际上已融为一体。石涛善于打破常规 固有笔法,注重心和手的协调配合,将情感和精神都注 入自己的作品中,提升了用笔的综合水平。经过细致探 寻与研究,我们不难发现在石涛的作品中点线面的结合 体现出了很强的用笔灵性。 石涛的山水画十分注重构图,构图作为一项基本绘 画要素,通过石涛的创造性应用,体现出了很高的艺术 水准,通过开合、铺排上的创新,将山水画元素进行具 有创意的排列,让普通的景物也呈现出了不一样的艺术 效果。石涛的自然构图理念被其运用到极致,这离不开 他独特的生活阅历与经历。

纵观石涛的一生,遍览名山 大川,见过各种奇妙景观,又将绘画与行走结合起来, 其构图清新脱俗,既遵循基本的山水画构图规则,同时 又不呆板,画面显得很有灵性,很有特色。反观他的书 法结构,也吸收了山水画构图的特点,结字方形取势, 打破原有结构秩序,奇险纵横,表现奇崛古拙的审美, 出人意料。其奇险兼秀润的独特风格,笔墨中包含的那 种淡淡的苦涩味,是一种和苦瓜极为近似的韵致。其 实,这样的书法结字就是绘画的构图。 石涛善用墨法,枯湿浓淡兼施并用,尤其喜欢用 湿笔,通过水墨的渗化和笔墨的融合,表现出山川的氤 氲气象和深厚之态,有时用墨很浓重,墨气淋漓,空间 感强;有时运笔酣畅流利;有时又多方拙之笔,方圆结 合,秀拙相生。他的书法充分运用了绘画的涨墨来表现 书法的墨色变化,十分重视题款中的淡墨与枯笔,一方 面使墨色丰富多彩,另一个方面可以使画面达到高度的 和谐与统一。

吴冠中先生认为石涛的题跋几乎就是绘石涛的书法具有别致的个性,他把书法与绘画融为一体,相 互贯通,在他看来,书法与绘画是可以相互促进的。石涛以草、 隶、篆书之法来作画,以对立统一之法去表现书法,把书法与绘 画看成是相互联系着的重要两端。 石涛书法变的意识与他的绘画紧密相连。上文出现的关键 词有:我有我法,行万里路,大自然,反叛传统,书画同源,融 通结合,写生与临摹,写生与创作,情感,真,笔墨,灵性,构 图,结构,笔墨当随时代,似与不似等等,从中我们可以发现石 涛书法变化的意识。

这里所用的是意识,而不是思想,是基于石 涛书法对历史的贡献度,以及对同时代和未来的影响力,虽然意 识包括记忆、思想、情绪、念头、观念等,但没有经过思考提炼 也成不了思想。也就是说,石涛书法最终没有达到“思想”的高 度,但有求变意识,这在书法史上已属不易,为当代书法传承发 展提供了一些路径和可能。比如我们应该怎样面对传统书法,如 何面对历史上的书家,或者用什么态度去学习传统等等,古代传 统有很多,我们要针对性地选取一些传统,在长期的探索中找到 一个契合点,从而获得突破的可能。

讨论石涛书法,并不是就石涛论石涛,毕竟石涛在书法史 上的影响力是有限的。如果只是学他的书法,那也未必有多少可 学之处。如果沿着石涛书法的古拙和厚重再延展下去,综合其他 的,或许也有可能写出不一样的石涛。因为石涛的书法之路可能 还没有完成,再继续往前走,可能会写出比石涛更高级的石涛。 另外,石涛的书法是跟着绘画走的,什么样的绘画风格就配合什 么样的书法。为什么说石涛书法还没有完成呢,就是因为其风格 还没有固化,风格语言还没有确定,处在多变的书写中。为何多 变,因为面对的大自然变了,绘画也就变了。

不知道石涛有没有 画过北方的山水?虽然他也去过北京,一路上也领略了北方的山 水,如果他表现北方山水,那与之配合的书法又会如何表现呢? 可能就是另外一种了。石涛在实践基础上提炼出来的经典理论, 对我们当下的书法创作有着重要的启示。无论是“一画论”中闪 烁的艺术思想,还是石涛丰富的书画实践,都是他留给我们的宝 贵资源。 (作者:刘灿铭,书法博士,江苏省书法家协会副主席兼秘 书长,中国书法家协会理事、草书委员会秘书长)

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ShiTaoShuFaDeQiuBianYiShi_2.shtml