二、秦隶与西汉初期简帛文字的区别

汉字作为信息传达的符号,西汉时期的文字仍主要采用秦小篆和隶书。隶书的发展与秦简牍隶书一脉相承,在短期內仍处于尚不成熟的古隶阶段。但此时隶书所体现出的书写优势日渐明显,虽然秦始皇实施“书同文”政策,正式确立了秦小篆的政治地位,但事实上,在秦朝时期,隶书已经开始动摇秦小篆的主导地位。

到了西汉时期,秦小篆迅速被隶书所取代,隶书成为主要的书写字体。裘锡圭先生说过:“在秦代隶书实际上已经动摇了小篆的统治地位。到了西汉距离秦王朝用小篆统一全国文字并没有多久,隶书就正式取代了小篆成了主要的字体。所以我们未尝不可以说秦王朝实际上是以隶书统一了全国文字。”在篆书和隶书并存的过程中,隶书的绝对优势逐渐显现,最终完全取代了篆书,成为官方正式的书写体。

黄文杰在《秦至汉初简帛文字研究》一书中深刻地总结了秦朝到汉朝初期文字字形的相关问题:“秦至汉初简帛文字的字形有部分是来自于西周后期以及春秋秦篆,并且六国古文尤其是楚文字深深影响了相当一部分的字形写法,最重要的是其主体来自于战国时期的秦篆。

由此可见,秦至汉初简帛文字的字形起源不可能是单一的,而是多元的,其中有与西周晚期和春秋大篆相合而与战国秦篆不合者,就可以视为六国古文对篆书隶书的影响。”秦汉文字于整个汉字的演变史中具有非同寻常的意义,这是一种极具特色的并且非常重要的文字。

当代学者曾宪通曾经提到:“自战国至西汉前期(汉武帝以前)的简牍帛书,都是用这种带有篆意的篆隶书写的。在对汉字的历史考究中可以看出,篆书隶书的转变阶段应当是古今文字转变的过渡阶段,也可称之为古文字向新文字转变的转变点。”虽然汉初简帛文字在延续秦隶的基础上形成,变化并不大,仍被称为古隶(“古隶”一词源于裘锡圭先生“汉隶形成之前的隶书称为古隶,秦隶也称之为古隶。

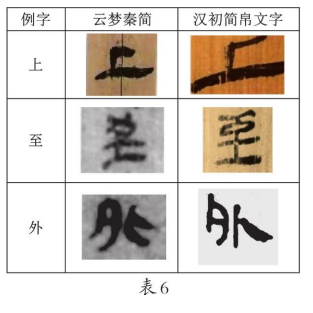

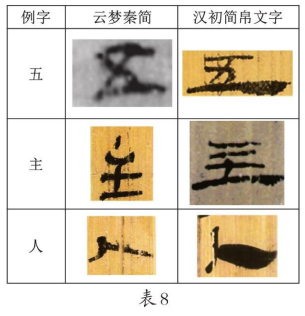

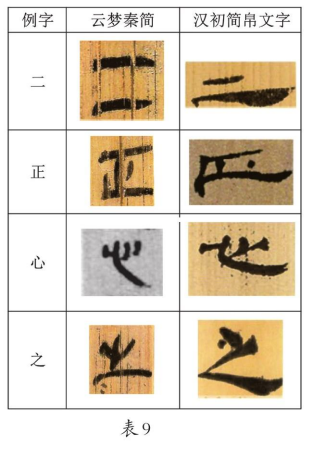

秦隶也包括汉隶形成之前的汉代隶书,所以将其称之为古隶比较合理”),但是它确定了隶书的社会地位,并且在字形上也更接近成熟隶书。汉初简帛文字在延续的过程中某些笔画的形状也随之发生了一些变化,笔画形状的变化往往会导致字形的变化,笔画作为汉字的最基本的单位,即便比较细微的变化也会影响整个字形的结构。下面,笔者将从《云梦秦简》中挑选出若干典型的文字,与汉初简帛文字进行对比,研究汉初简帛文字中一些笔画形状的变化,以进一步分析它是如何在秦隶的基础上发生了“隶变”。

(一)笔画平直

例如对比表(表 6)第一行的“上”字,在《云梦秦简》里面最后一横的弧度比较明显,也有明显的蚕头燕尾,而在《张家山汉简》中最后一横变成平直、爽利的直线。第二行的“至”字,在《云梦秦简》中几个横画还比较弯曲,带有一定的弧度,其后横画变成了平直的线条,起笔收笔的棱角比较明显。

第三行的“外”字,在《云梦秦简》中右半部分的竖为弯曲的弧线且带有转的部分,而在出土于马王堆中的帛书中则变成了一条平直的竖,不再带有转的部分。在上述“上”“至”“外”几个字中,书写者通过将曲线变为直线,抛弃了以往秦篆中笔画的装饰效果,同时也使得隶书的书写速度变快。这种变化改变了原有单一的用笔方式,在整个隶变过程中是不断成熟的。

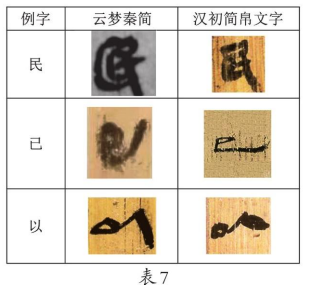

(二)笔画方折

例如对比表(表 7)第一行的“民”字,在《云梦秦简》中竖提的部分是弯曲的线条,而在汉简帛书中已经有了明显的折笔,且棱角分明。第二行的“已”字,在《云梦秦简》中是用弯曲的线条一笔写成的,但是在汉简帛文字中一条弯曲的线条变成了三笔,且笔画连接处有比较明显的转折,初步具有成熟汉隶的特点。第三行的“以”字,在《云梦秦简》中左边部分是一个曲线组成的“三角形”,撇是弯曲的弧线,而在银雀山出土的简帛书中“以”的撇变成了一条直线。在以上的“民”“已”“以”几个字中,书写者通过将转笔改为折笔,改变了以往难度较大的用笔法,使书写更为便捷。同时方折的用笔在一定程度上使字形结构往扁平化靠拢。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YunMengShuiHuDiQinJianLiBianTan_2.shtml