从 昔日的“无力感”到 今日之“躺平”,有 其内在的发展逻辑, 但根源上的问题却是 一以贯之的,那就是 很多艺术家都缺少自 己的精神田园,缺少 一方自己的天地,因 了这种缺乏,所谓的田园精神也就在他们那 里无从谈起。张振学身 在其中的那批艺术家都 不仅曾经拥有过生活意 义上的田园经验,而且 也都很幸运地拥有自己 艺术上的家园与天地。 于是,陕西一地,在 “黄金一代”相继谢世 后,我称之为“白银一 代”的艺术家横空出 世,而张振学是“白银 一代”艺术家中极为重 要的一位。

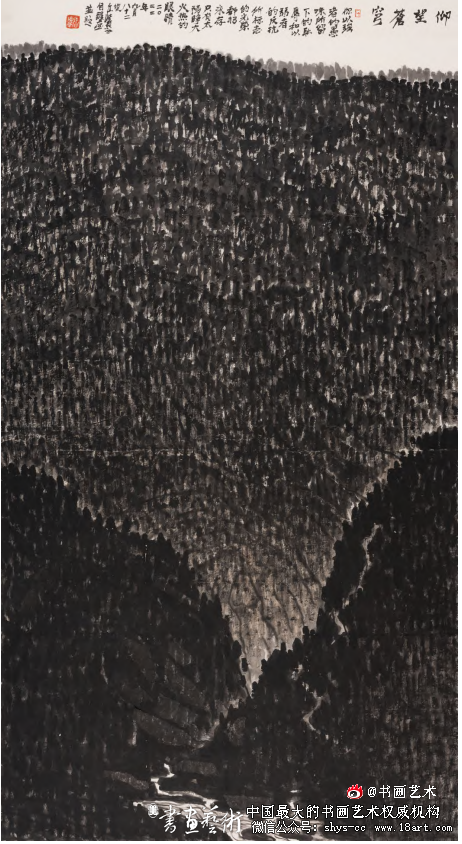

张振学 仰望苍穹 180cm×96cm 2022年

进入“白银一 代”,不难发现,同样 都是“白银一代”阵营 中的艺术家,崔振宽却 进入了两个笔墨体系。 这两个笔墨体系,一个 是刘骁纯提出的“黄崔 体系”(黄宾虹——崔 振宽);一个是我提出 来的“吴崔体系”(吴 冠中——崔振宽)。崔 振宽艺术语言的丰富性 在于他的作品中,两个 已经成形的笔墨体系并 行不悖。他的创作,也 因此不是从传统到现代 的线性发展,而是相互 触发、生成。基于此, 崔振宽的作品,既有现 代的语言,又有传统的 笔墨。喜欢传统笔墨的 艺术家能在崔振宽作品 中看到自己喜欢的笔 墨;而喜欢现代语言的 人也能在崔振宽的作品 中读出现代性。这是十 分难得的。

相比于崔振宽的 多维发展,张振学则相 对聚拢。他的创作,不 是考量中西艺术的差距 究竟在哪里,而是在诗 性文化的经验中,不断 的沉淀、积聚,最终厚 积薄发。张振学的田园 意义也因此而有的最大的特点是:举重若轻。 张振学的成功在于, 他能深入其中,深知其事, 却又破茧而出,不为传统所 困,这是十分了得的功夫。 张振学先生曾经与我交流 说,中国绘画史在唐宋以 前,大多是神话传说;唐宋 时期大多是庙堂之作;元以 后,尤其明清时期,才出现 了真正意义上的为自己画 画的艺术家,比如石涛、 八大山人、弘仁等。其本人 的创作也是在近期才真正进 入了为自己画画的层面。他 之“为自己画画”的论断, 我的理解是:一个艺术家有 了自己的一处田园,一方天 地,在这方天地内,“杀气 雄边”的家国情怀日渐人淡 如菊。于是,无论是陶渊明 的田园诗,还是张振学近期 的画,都进入了人生清欢的 至味层面。

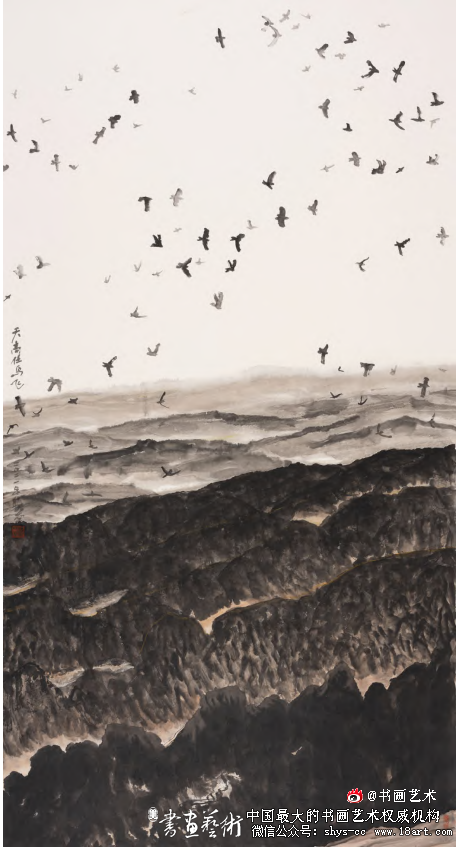

张振学 天高任鸟飞 180cm×96cm 2021年

所谓“日光七 彩,融于一白。” 从“日光七彩”到“融 于一白”,从家国情怀到人 生至味,张振学的人生与艺 术转捩的态度与手法,都离 不开举重若轻的“若”字。 前文已经说过举重若轻 的这个“若”字很重要,当 代中国画家,能否在“若” 字上做足自己的功夫,十分 关键,某种程度上说,一位 画家的创作中是否有这个 “若”字的存在,是衡量其 专业水平高下的一个最简明 的标准。从这个“若”字观 察张振学的当下创作,不难 发现,张振学的创作若齐白 石,若晚年变法的赖少其, 若黄宾虹,若其自己的早期 创作。但是,仔细阅读,你 又会发现张振学的当下创 作,与齐白石、赖少其、黄 宾虹以及早期的自己,都只 是若有若无的隐约有之,这 种“隐约”就是诗意的氤 氲。在“若”了很多艺术样态,却又绝不与之雷同后, 张振学有了自己的诗性、诗 意以及诗学形态。

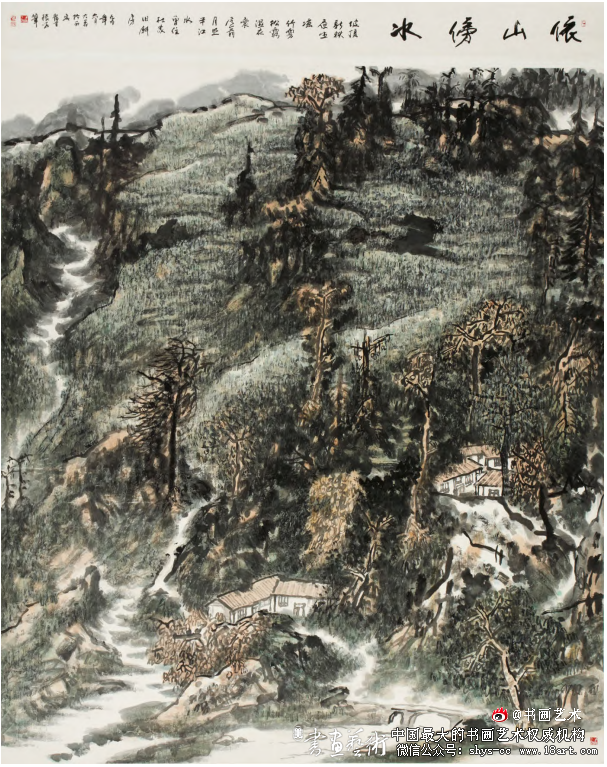

张振学 依山傍水 191cm×166cm 1999年

当我谈论张振学诗学 意义上的山水田园时,绕不 开赵望云和方济众,某种程 度上说,赵望云、方济众两 位先生的山水田园都是难以 超越的。那么,继之而起的 张振学又该何去何从?他如 何成为形态学意义上的张振 学? 众所周知,方济众是赵 望云的学生,而张振学与方 济众又是汉中老乡,无论师 承还是地缘,张振学都面临 一个如何出新的难度。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/CongBianSaiQiangYinDaoShanShuiTianYuan_2.shtml