二、辽代版刻书法风格

南北文学艺术,自古有别。《隋书·文学传序》 载:“江左宫商发越,贵于清绮,河朔词义贞刚,重乎 气质。”[20]清阮元《南北书派论》则曰:“南派乃江左风 流,疏放妍妙,长于尺牍,减笔至不可识……北派则是中 原古法,拘谨拙陋,长于碑版。”[21]以契丹为统治者的辽 代文化,尚勇重武,风气刚劲。与中原地区同时代的文学 艺术作品相比,无论诗词、文章,还是书法作品,辽代大 都带有强烈的阳刚之气,而少缠绵悱恻。即便是萧观音的 宫闱软语《十香词》也写得清新奔放,说明刚烈的文学艺 术风气是北方本色(参见黄震云《辽代文学史》,长春出 版社,2009年,第47页)。

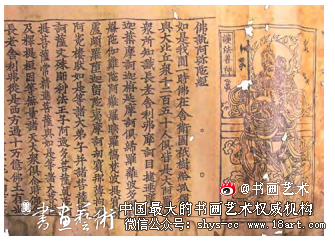

图6 辽刻《佛说阿弥陀经》

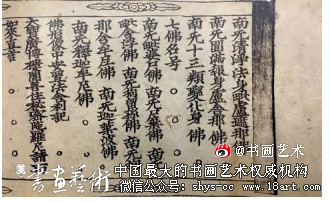

从20世纪70年代以来,先后发现的三百余件辽代版刻 作品,全为楷书写成,其风格大致可以分为三种类型: (一)唐代写经体的延续版刻书法的起源与佛教有着千丝万缕的关系。在版刻 书法刚刚出现的唐代,数量最多的即是版刻佛经,其次是 历书。而且二者质量相去甚远,前者不乏写、刻精美者, 后者则是“印纸浸染,不可尽晓”。五代是版刻书法的奠 基时期,版刻印刷业较唐代有了长足发展,除了应用在佛 道典籍及历书等民间用书外,还应用在由官方主持的儒家 典籍的印刷上。但流传至今的只有佛教经像与塔图咒语。 辽代存世的作品除了一本《蒙求》外,全是佛教经典,这 与唐、五代是一致的。同样,在书法上,也有一部分作品 沿袭了唐、五代的风格。 唐、五代佛教版刻书法主要有两种风格,一种继承了 北魏造像题记之风,一种则明显是唐人写经体风格[22]25-42。

图7 辽刻《根本陀罗尼咒》

现存辽代版刻书法作品大多镌刻细腻,极少见拙劣如北魏 穷乡儿女造像题记者。唐人写经一路风格,则在辽代继续 存在。前文已述,写经体因世代抄袭,风格持有体系内的 相似性与稳定性。在北朝写经体的基础上,唐代写经体结 合了唐楷的结字特征,行笔自由,骨肉适中,意态飞动。 辽庆州白塔出土抄经最早为应历十七年(967年)残卷《大 般若波罗蜜多经·卷第七十六》,有北朝与唐人气息,而 《佛说大辩邪正经》《大方便佛报恩经》(图1)则是纯正的唐人写经风格(图片来自王珊、李晓岑、陶建英、郭勇 《辽代庆州白塔佛经用纸与印刷的初步研究》,《文物》 2019年第2期,第76-93页)。

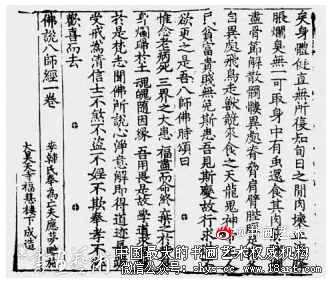

图8 辽刻《佛说八师经》

笔者怀疑这两个经卷本为唐

人抄本,而被辽人将其与其他经卷同时秘藏于塔之内。

唐人写经风格最具代表性的辽代版刻书法作品,当属

芷兰斋藏《观弥勒菩萨上生兜率天经疏卷上》(图2),皮

纸,卷轴装。通卷存16纸,总长805.6厘米,上下单边,边

距21.6厘米,每纸30行,行19至20字不等。经卷尾题:“燕

京悯忠寺讲唯识论法华经释诠晓定本”,卷内存多处朱笔

校对、注释文字。经卷楷书,刀法细腻,一如墨迹。楷中

带行,下笔自然飘逸却不失结体谨严之美。

庆州白塔出土的单页佛经残卷《大乘庄严宝王经六字

大明陀罗尼》(图3),经文与佛画合璧,落款题 “上京僧

录宣演大师赐紫沙门蕴珪施”。经卷当为上京地区刻印。

咒文楷书字体修长,行笔流畅,气息淳雅,带有明显的唐

人经生体特点,美中不足的是刀法略显方硬。

(二)风气刚劲的版刻楷书 唐、五代以及北宋的版刻楷书,与同时代的石刻、墨 迹等载体楷书在风格上并不一致。而辽代版刻楷书,与前 文所述辽中期风气刚劲、最具代表性的楷书,风格极其一 致。即辽代版刻楷书、石经楷书与墓志等石刻楷书,三者 风格相似,甚至在风格出现、转变的时间上,也具有同步 性。

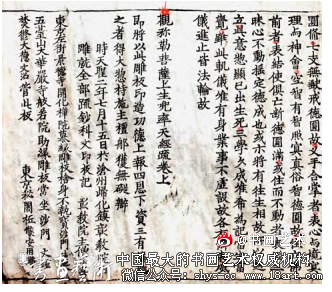

图9 宋刻本《观弥勒菩萨上生兜率天经疏》

这是一个有趣的现象,三者之间谁是滥觞者,或者说 三者的先后关系如何,是一个值得深思的课题。 研究者发现,房山石经的底本与北宋第一部版刻大藏 经《开宝藏》并无关系,而与《契丹藏》版本完全一致, 说明房山石经是以《契丹藏》为底本镌刻的。 辽中期所刻云居寺石经,大都受欧体影响。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LiaoDaiBanKeShuFaZongLun_3.shtml