二、以笔墨践行画史担当

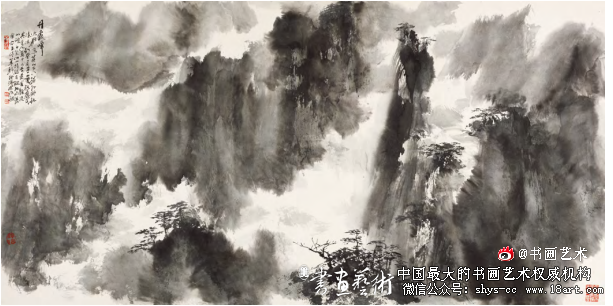

宋雨桂身上有一种画史的担当意识和强烈的爱国情怀, 他曾在《春动仙山》(2009年)的跋文中表示自己二十年来 一直在画北方山水,画自己熟悉的景物,但作为一个画家应 该心怀祖国,对于民族的、美的景物,尤其是黄山是有责任 去描绘的。他这样题跋:“拙夫廿余年载前倾心北方山水, 以长白山为天地之大美,画自己熟悉的景物,草木仙云,涉 猎南方便有不务正业之说。其实作为一个画家,首先是民族 的,只要是美的,祖国在心,笔写大江南北而黄山岂可至之 不写之理。”由此可见宋雨桂作为东北画家的责任担当。

宋雨桂 丹霞峰 67cm×135cm 2015年 宋雨桂艺术馆藏

20世纪80年代他曾创作巨制作品《长江明珠图》(1986 年),该作品是在宋雨桂游览长江之后历时半年所作。宋雨 桂的这幅作品给人以庄严、雄浑、大气之感,他将江岸山石 处理成黑山黑石,少了秀润多了雄强,在技法的运用上,以 冰裂纹皴、小斧劈皴、折带皴等多种皴法结合,干墨皴擦表 现山石的质感、断层、纹理、体面等等,湿墨染结构,表现 山石间的植被,水采用留白的方式。宽广的江面行船点点, 山石坡面隐现一排民居,传递出人与自然共生,人在自然前 的渺小。这幅作品在运用传统山水技法的基础上,借鉴版画语言的简洁,概括地以块面来体现画面节奏的特征,在大山 大水的书写中表现出阴霾散尽、雨过气新的壮丽景象。宋雨 桂的好友李秀忠评价:“《长江明珠图》给人的启示是多方 面的,但重要之点莫过于它揭示出艺术本体化的文化含义。

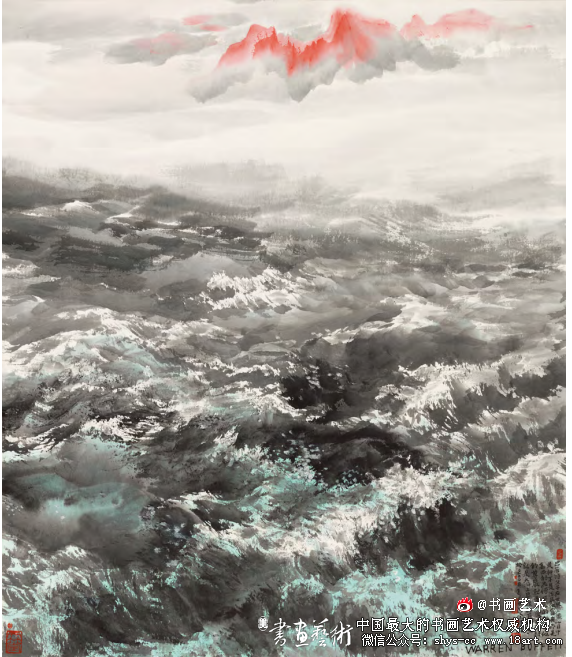

作者的主观情感支配着心手眼相应,‘意在笔先’的情感冲 动和情感力量,下意识地付诸笔端,所画出的形象与感觉生 动鲜活,充斥着生命的躁动,这与对景临摹‘分毫不差’的 写实须真而且真相比较,前者必然雄浑一体,气贯万物,时 代感和人文内涵强烈,更富有感染力和冲击力……”[1]60这幅 作品同时体现了宋雨桂对于巨型作品的驾驭能力。宋雨桂对 于水的题材有一种独特的热爱,宋雨桂通过大海题材形成了 一套表现水的图式语言,为鸿篇巨制《黄河雄姿》提供了创 作基础。《黄河雄姿》是宋雨桂对水法进行图式语言创新后 在巨幅主题性创作中的运用。 《黄河雄姿》(2016年)长6.8米,高4.8米,是中国历 史上表现黄河尺幅最大的中国画作品。该作品为“中华文明 历史题材美术创作工程”作品之一,于2016年10月宋雨桂与 学生王宏共同完成。该作品通过表现壶口瀑布黄河水倾泻而下的一瞬间,表现出黄河水旺盛的生命力,势不可挡的气 势,是一幅反映中华民族自强不息精神的巨制山水画作品。 作品的立意、题材、角度、表现手法、构图形式等多个方面 都使这幅作品肩负了反映时代和精神的职责。

宋雨桂 海 50cm×45cm 2008年 宋雨桂艺术馆藏

作品通过表现 宏大而现实的精神主题开拓了山水与现实相关联的又一路径 来实现现代转向,也体现出山水画创作能够满足当代社会意 识形态建构需要的社会功能。邵大箴评价说:“这幅画是我 近几十年来看山水画,画长江、黄河、珠江等等画水画的最 成功的一幅作品。它不仅是表现黄河一个场景,它把黄河的 精神表现出来了……他不是牵强附会的,看了以后人们有这 种感觉,就是我们在运动,我们在前进,我们在克服一切困 难,一切的艰难困扰,我们的中华民族生生不息在向前走。

所以这幅画的势就是一种整体的感觉。”(由邵大箴在“中 华文明历史题材美术创作工程”大型美术展览上接受的访谈 整理)宋雨桂在作品的题跋中谈到整个创作过程他都没有亲 临壶口瀑布现场,不是不想去,而是不敢去,恐“掉进自然 主义泥坑,丢弃了黄河之魂”。他对作品色彩处理的过程体 现了他这一理念,没有一味地强调黄颜色的表达,而是以墨为底,以墨调色,表现出黄河的历史和厚重。另外,这幅作 品里面很明显地对空气的处理,画面中有一种空气感,把光 的感觉也表现出来。表现浪花时笔触之间的留白,使其成为 画面中一个个跳跃的光点。

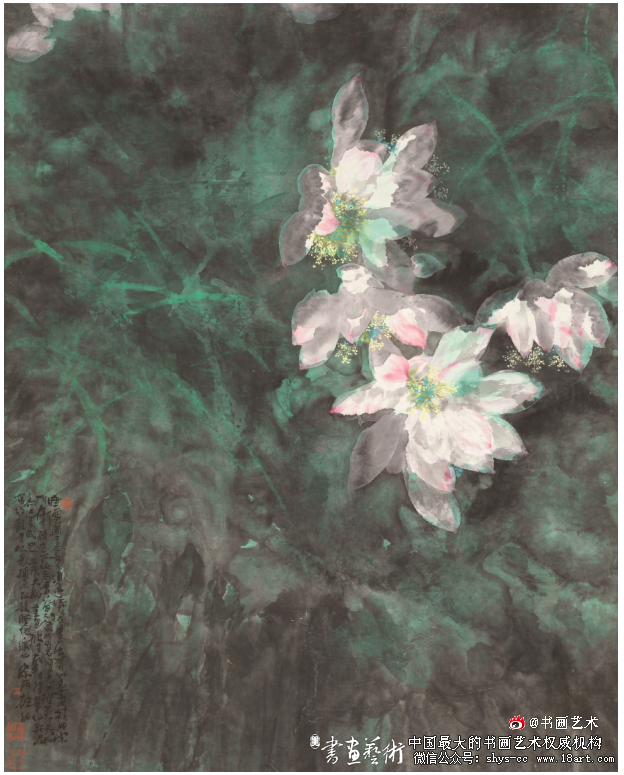

宋雨桂 睡仙图 88cm×69cm 1992年

画面右侧的空白虚化处理,似阳 光照在水汽上而产生的升腾的空气的感觉。《黄河雄姿》被 称为宋雨桂的峰巅之作,他以写意的画法表现出一个生动写 实的场景,展现出画家的自由与自信。这幅作品构图上的设 计和处理更是展现出画家博大的胸襟。《黄河雄姿》通篇仅 截取壶口瀑布奔流直下的一个瞬间,只有一个实体物象就是 水,空气、水汽、光作为一种衬托水、烘托氛围而存在的虚 的物象。如此大的篇幅,又采取满构图的形式来画水,这在 传统的山水画中是绝无仅有的,画家无法从传统经典图式中 找到经验参借。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/SongYuGuiShanShuiHuaYi_4.shtml