吴镇的山水多学董源、巨然、郭熙 之法,后逐渐形成了自己的风格,尤其在 视觉空间经营上有其独到的表现手法,用 笔雄劲苍郁,擅作“渔父图”一类题材的 画作,其作品中遥岑表现手法的特别之处 在于,随着遥岑的高低起伏,画面视角不 断变化。

1平视

吴镇的《秋江渔隐图》构图采用的 是高远与平远相结合的方式,从近处的 屋舍与树着眼,可以看出画家有压低近景 之势,而取中景之山以高耸巍峨呈现出高 远。但此图的远山处于画面的中段位置, 通过此处“遥岑”位置的交代,画家有意 呈现出一个平视的视角,让观者感觉此作 总体上是以平视的视角来观看的。由此可 以假设,若将此处的“遥岑”向上方拉高 至画面的上面三分之一处甚至更高,那么 这幅画的视角将随之改变,使观者认为画 者是站在更高的位置,同时用俯视的视角 来观看此景。 台北故宫博物院藏的倪瓒《松林亭 子图》与王蒙《修竹远山图》均为立轴, 绘画内容与构图上较为相似,近景同为石 头坡岸、高耸的树木以及岸边亭子组合, 远处“遥岑”呼应。若单独观察两幅作 品前景亭子,视觉角度基本上属于平视偏 俯视的视角,近处的树石的视角也基本相 同。但倪瓒《松林亭子图》中“遥岑”绘 于作品中段稍下的位置,表现出一种平视 的角度。

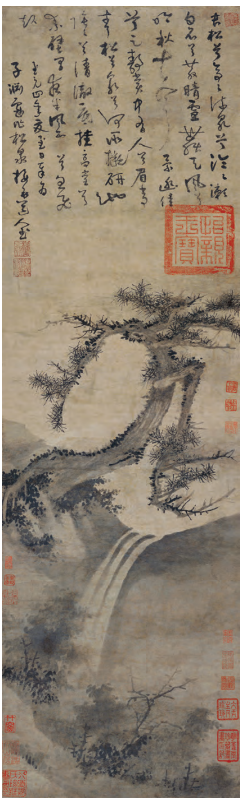

元 吴镇 松泉图 纸本水墨 105.7cm×31.7cm 南京市博物馆藏

王蒙的《修竹远山图》则将“遥 岑”置于画面较上位置将湖面拉伸开,使 画面呈现出一个较大的俯视视角。在前景 不变的情况下,变化“遥岑”的位置观者 的视角随之改变。此种现象颜文樑在《美 术用透视学》中也提及,由于视平线是随 着眼睛的高低而移动的,视野的远近既决 定于视位的高低,所以视平线的高低也是随着眼睛的高低而移动,眼睛的高度,即 是视平线的高度,人立得高,视平线就会 高,人立得低视平线就会低,如果我们从 山底一步步走向山顶,视平线就会如影随 形地一步步跟着升起来。[3]“遥岑”所处 位置越高,说明此幅图的视角越高。表现 在画面中就如上图所示,即使画面中树木 屋舍等其他元素位置都未改变,只改变 “遥岑”位置,观者视角便发生改变。

2.仰视

中国传统山水画中仰视的观察角度 并不多见,大部分山水画都是以一种登高 望远的角度绘全景式构图,或以平视的角 度表现小景的意境,但吴镇却常用仰视角 度来作画。吴镇的《苍松图》中一棵古松伫立岸边,树干粗壮,枝条短疏,不见松 针,松树下方有大石野草。

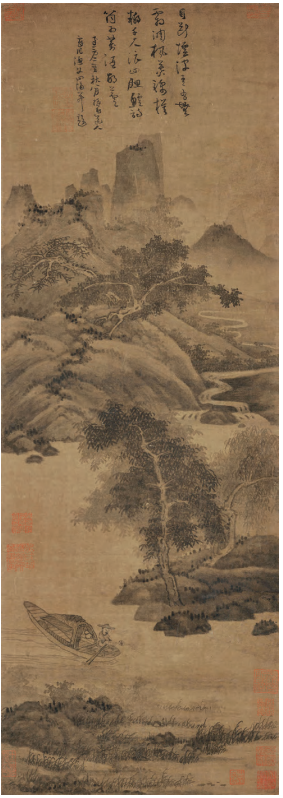

元 吴镇 渔父图 纸本水墨 84.7cm×29.7cm 北京故宫博物院藏

从近处的松石 和远处的“遥岑”布局来看,作者以一种 仰视的角度来观察此景并绘之,画面只有 两个层次,近景为松石,远景为远山。近 景和远景用水面分隔。远处的“遥岑”着 墨不多,给人以萧瑟之感,景虽小但气象 宏大。再如《松泉图》《双树坡石图》, 以仰视的角度表现大树与飞泉,参天的 大树与画面中的杂草交代说明了作者观看 此景处于偏低的视角。

虽画面中没有出现 “遥岑”图式,但并非说明“遥岑”不存 在,当画面呈现出仰视的视角时,可以想 象,“遥岑”将处于高树后方被遮挡的位 置,画外的“遥岑”亦属于“遥岑”。

3.俯视

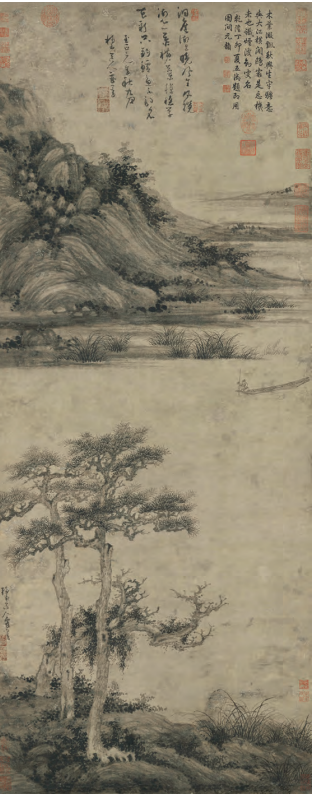

观察吴镇的《渔父图》可以看出, 画者将前景压低,占据画面较小的比例, 中景的坡岸上有两棵大树,但两棵树没有 将远景遮住。画者将远处的山坡、水口交 代得十分清楚,远处的“遥岑”层层叠 叠,更有旷远之感。吴镇的另一幅画《洞 庭渔隐图》,画面的前景是三株古树,中 景为一片宽阔的湖面,远景为连绵的山 坡,右上为远处的“遥岑”作为画面的收 尾。

元 吴镇 洞庭渔隐图 纸本水墨 146.4cm×58.6cm 台北故宫博物院藏

从近处的几株古树来看,作者是在一 处很高的位置,以一种很高的视角来观察 这幅场景,画面的地平线之高也足以说明 作者是以一种俯视的视角观之,但远景的 山坡,又像是以一种平视的视角,这与作者主观创作有很大关系。此画并不严格尊 崇近大远小的透视规律,很明显吴镇放大 了远山,使此幅画的远山从体量和墨色上 都更像是在眼前平视的山坡。

作者并未按 照客观所见之景进行创作,而是在同一幅 画中,展现了两种观察角度,这也使吴镇 作品的画面有一种矛盾感、不常规感,给 人以不一样的视觉冲击。 从以上两幅画面可以看出,吴镇总 体上是以一种俯视的视角来观察景色并 绘之,两幅画都表现了江南水乡的静美幽 潺,表达了作者宁静淡泊的心境。但在视 觉角度上吴镇善于通过画面中遥岑位置的 变化来表现画面视角的不同,使构图不再 单调,地平线上下随意移动,幅度很大。

受“以古为尚”审美理论的影响,吴镇所 绘的“遥岑”在图式上虽与元代其他画家 并无二致,但是在观察方式上却十分丰富 多彩,通过近、中、远景以及“遥岑”高 低布局,使画面呈现出俯视、仰视、平视 之感。吴镇在“遥岑”的位置经营上是别 具一格有所创新的。

注释

[1][宋]韩拙,《山水纯全集》,清函 海本,第1页。

[2]卢辅圣主编,《中国画历代名家 技法图典山水编》,上海书画出版社, 1994年,第1页。

[3]颜文 ,《美术用透视学》,上海 人民美术出版社,1957年,第12页。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YaoYuShiJueJiaoDuWuZhenDeShanShuiKongJianShiYan_2.shtml