二、诗文中花鸟“比德”的描写

“比德”理论在后世的具体艺术表达是通 过多种方式进行的,其中包括文学艺术、绘画 创造。然在“比德”理论的发展过程中,其与诗 歌文学的思想关联要远远早于绘画创造,可见 于以下论述: 我国最早的诗歌总集《诗 经》中对花鸟 “比德”就有所提及。如《国风·麟之趾》:“麟 之趾,振振公子,于嗟麟兮。”〔7〕

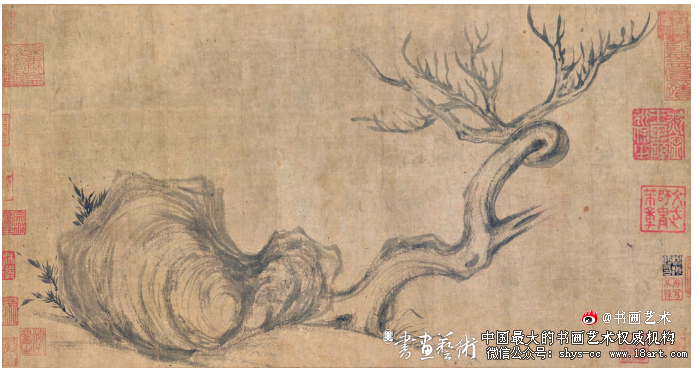

图4 [北宋]苏轼 枯木怪石图 26.3cm×185.5cm 纸本墨笔 私人收藏

这是讲,将麒 麟的足比作诚实仁厚的公子。再如《周颂·振 鹭》:“振鹭于飞,于彼西雍。我客戾止,亦有斯 容。在彼无恶,在此无斁。庶几夙夜,以永终 誉。”〔8〕 这是讲,将飞翔时姿态优美的白鹭比作 朝周时气度翩翩、不卑不馁的夏、商之后。据以 上论述可知,诗人们通过联想和想象,以麒麟、 白鹭所独有的外在形态特征来象征人的道德 内涵和品质。

《楚辞》也是中国古代早期十分重要的诗 歌作品集。如《楚辞·橘颂》载:“后皇嘉树,橘 徕服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹 志兮。”〔9〕 屈原以橘树生于南方不可迁栽来比 喻自身对国家的忠贞之志。再如《楚辞·涉江》 载:“鸾鸟凤皇,日以远兮。燕雀乌鹊,巢堂坛 兮。”〔10〕 屈原以鸾、凤凰来比喻人格高尚、有 才能的自己,以麻雀、乌鸦来比喻品德低劣、 行政不作为的小人。

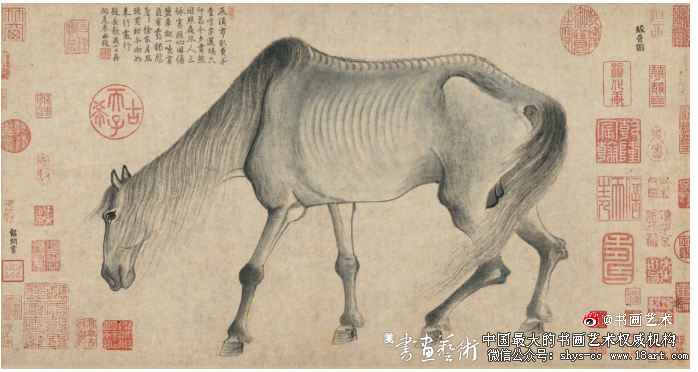

图5 [南宋]龚开 骏骨图 29.9cm×56.9cm 纸本墨笔 日本大阪市立美术馆藏

我们看到,《楚辞》中处处弥漫着离奇、玄 幻的浪漫气息,创作者超越了具体、有限的物 象,从内在结构特征的角度来发现和欣赏它们 的象征性或比喻性。屈原将橘树、鸾、凤凰、燕 雀、乌鹊等事物所具有的自然本性与人的某些 道德品质归并为同一类,从而建立一种“同构” 关系,以获得丰富的审美体验。

至隋唐时期,诗人们关于花鸟“比德”的吟 咏更是数不胜数。如隋代明克让《咏修竹》曰:“非君多爱赏,谁贵此贞心。”〔11〕 这是讲,君子 过多地喜爱欣赏竹子,是因为竹子象征坚贞不 移。再如唐代李咸用《自愧》曰:“壮士难移节, 贞松不改柯。”〔12〕 这是讲,君子、勇士不会改变 自己的志节,就像青松不会改变它那苍劲的枝 干一样。

值得特别提及的是,在“比德”的艺术表 达中,随着某些习俗或惯例的反复出现,自然 物象的某种本性与人的某种道德内涵和品质 在相似的力的样式下,形成了较为固定的匹配 模式。如北宋周敦颐《爱莲说》诗曰:“予独爱 莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直, 不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可 亵玩焉。”〔13〕 又如元代王冕《墨梅图》题诗曰: “和靖门前雪作堆,多年积得满身苔。冰花个 个圆如玉,羌笛吹它不下来。”〔14〕

图6 [明]徐渭 黄甲图轴 114.6cm×29.7cm 纸本墨笔 故宫博物院藏

再如明代徐渭 《墨葡萄图轴》题诗曰:“半生落魄已成翁,独 立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野 藤中。”〔15〕 还如清代金农曰:“虚心高节,久而 不改其操,竹之美德也。”〔16〕 由此可知,陶渊明与菊、周敦颐与莲、林 和靖与梅、徐渭与葡萄、金农与竹所形成的固 定的匹配模式,就是在不断地强化自然物象的 本性与所象征人的道德品质之间的联系。

可以 说,以上所提及的菊、莲、梅、葡萄、竹已成为 一种符号,象征着某一类的力的样式,体现了相 应的人的道德内涵和品质或某一特定人物。 概言之,诗歌文学这一独特的艺术表现方 式为绘画创造对“比德”理论的艺术表达起到 了关键的推动作用,特别是“比德”理论中有关 人格精神的阐发。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhongGuoHuaNiaoHuaDeShenMeiYuYiHeBiaoXian_2.shtml