(2)花鸟画与文人情怀

在道家学说中,“德”是指天地万物的自然 本性,其主张个体应遵循自我本性,排除各种 世俗欲望、名利观念的束缚,以获得人格精神 上的自由。然而花鸟画对“比德”理论在绘画上 的艺术表达,有时也超越了儒家的伦理道德范 畴,转而表现为一种深切又复杂的情感抒发。

北宋米芾《画史》云:“子瞻作枯木,枝干 虬曲无端,石皴亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁 也。”〔28〕 这是讲,苏轼描绘枯木的枝干时,将之 表现为虬龙般弯曲,画石的皴法则带有放荡、洒 脱之意,以此来抒发盘桓于心中的郁结之气。 北宋苏轼所作《枯木怪石图》(图4),描绘 了枯木一株,干偃枝曲,以回旋之姿向上生长, 左侧顽石形状怪异,用笔肆意洒脱,富有律动 感。

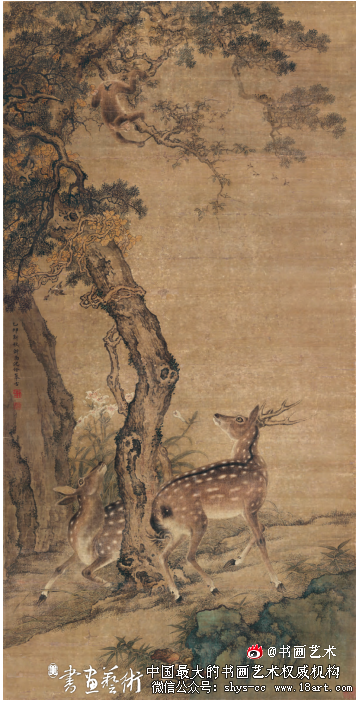

图9 [清]沈铨 柏鹿图轴 160cm×81cm 绢本设色 旅顺博物馆藏

另外,米芾题跋云:“四十谁云是,三年不制衣;贫如世路险,老学道心微。已是致身晚, 何妨知我稀;欣逢风雅伴,岁晏未言归。”〔29〕 据 此段论述可知,现实生活的艰辛不易引发了米 芾对其人生境遇的思考与感叹,并最终选择以 乐观的态度面对一切。 宋末元初龚开作《骏骨图》(图5),此图所 绘之马瘦骨嶙峋,然而通过外露的十五肋骨仍 可知其具备千里马的绰约风姿。

其自题诗并跋 云:“一从云雾降天关,空尽先朝十二闲。今日 有谁怜瘦骨,夕阳沙岸影如山。”〔3 0〕 又云:“经 言马肋贵细而多,凡马仅十许肋,过此即骏足; 惟千里马多至十有五肋。假令肉中画骨,渠能使 十五肋现于外,现于外非瘦不可,因成此相,以 表千里之异,居劣非所讳也。”〔31〕 这是讲,龚开 认为千里马即使在饥饿时仍应保持初心,所经 受的种种磨难正是其优势与长处的最好证明。

明代徐渭所作《黄甲图》(图6),描绘了一 只螃蟹于荷叶间爬行的场景,用墨酣畅淋漓、 浓淡相宜,看似逸笔草草,泼墨写意花鸟之意 趣跃然纸上。画中其自题诗云:“兀然有物气豪 粗,莫问年来珠有无。养就孤标人不识,时来黄 甲独传胪。”〔32〕 徐渭个性狂狷孤傲,满腹才华 却无人赏识,但始终相信自己有朝一日会科举 及第,表现了其对自身能力的胸有成竹以及豁 达豪迈的人生态度。

近代刘海粟作《水龙吟》(图7),意在庆祝 中国共产党第十一届大会胜利召开。以朱墨描 绘了三株长松似有擎天之势,盘屈的树枝恣意 横行,尽显其坚韧不拔、朝气蓬勃的生命状态。 其自题跋云:“擎天华岳峰高,九州华岳风雷 换。……夭矫拏空,峥嵘立节,乾坤新转,看干霄 磅礴,葱葱郁郁,虬枝直,同舒腕。……正旌旗 红遍,江山锦绣,遂苍生愿。”〔33〕

由此可知,松树 的茂盛之姿不仅象征着中华大地的无限风光, 还代表着在中国共产党的领导下人民过着幸福 安宁的生活。这一题跋既表达了其对党和国家的热爱之情,又可见其豪迈旷达的革命情怀。

概言之,自然界中的草木虫鱼皆是绘画艺 术家们寄托意绪、情感的对象,为其动荡的精 神世界寻求一方栖息之地。我们看到,画中的 题跋发挥着阐明主题内容的重要作用,使得观 赏者能准确地感受绘画艺术家们的文人情怀。 可以说,道家对“比德”思想的阐发,进一步丰 富了花鸟画的审美内涵。

(3)花鸟画中的人伦之秩

在儒家“比德”思想中,“德”不仅指人的道 德品质和内涵,更与人的行为紧密相关。“德” 的存在正是通过“行”得以显现的,两者是互 为表里的关系,而“行”则由人伦之秩对其进行 约束、规范。我们看到,无论是绘画理论,还是 花鸟画作品皆对此有大量的相关论述与描绘。

北宋释仲仁《华光梅谱》载:“梅有高下 尊 卑之别,有大小贵贱 之辨,有疏密 轻 重之 象……枝有文武、刚柔相合。花有大小,君臣相 对。条有父子,长短不同。蕊有夫妻,阴阳相应。 其木不一,当以类推之。”〔34〕 这是讲,绘画艺术 家在创作梅花时应注意表现其高下、大小、疏 密的不同,它们代表着尊卑、贵贱、轻重的伦理 秩序。具体来看,梅枝的刚、柔可象征文、武,梅 花的大、小可象征君、臣,梅条的长、短可象征 父、子,梅蕊的阴、阳可象征夫、妻。 宋末元初李衎《竹谱》载:“竹之为物,非草 非木。不乱不离,虽出处不同,盖皆一致。散生 者有长幼之序,丛生者有父子之亲。密而不繁, 疏而不陋,冲虚而静,妙粹灵通。其可比于全德 君子矣。”〔35〕

这是讲,竹子可分为散生、丛生,散 生者可象征长幼之间的秩序,丛生者可象征父子 之间的亲近。竹生之密却不繁杂,竹生之疏却不 简陋,可将之比作具有美好品德的君子。 一些画家通过描绘梅、竹的不同形态来象 征社会中的人伦秩序,从而在伦理道德对人的 行为进行规制的过程中起到一定的促进作用。

明代叶盛《水东日记》载:“元儒三山梁益 题黄筌《三雀图》,谓院画皆有名义。是图盖取 《诗》《礼》《春秋》传三爵之义,今之三公。五 雀、白头、双喜、雀鹿、蜂猴、鹰熊之类,岂亦皆 是之谓欤?” 〔36〕 这是讲,元代梁益曾于黄筌《三 雀图》上题跋,其认为院体花鸟画皆带有匹配 关系的、具体的象征意义。

概取自《诗》《礼》 《春秋》,以对三爵、三公应具备的伦理规范与 道德品质作出要求,如所绘内容有五雀、白头、 双喜、雀鹿、蜂猴、鹰熊等。 清代杜瑞联《古芬阁书画记》载:“宋画院 以五伦图试士,士多作人物,惟一士画凤凰取君 臣相乐之意,画鹤取其子和之意,鸳鸯喻夫妇,鹘鸰喻兄弟,莺鹂喻朋友,遂耀为上第。景昭此 图,盖仿宋本也。”〔37〕

据此段论述可知,宋代画 院以《五伦图》为考题来进行选拔,考生多作人 物,唯有一人画凤凰、鹤、鸳鸯、鹘鸰、莺鹂来比 喻君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五种人伦关系, 后明代边景昭所绘《五伦图》便是仿此宋本。 需要特别提及的是,五种人伦关系正与五 种禽鸟所具备的生活习性有关。《禽经》载:“鸟 之属三百六十,凤为之长。”〔38〕 又载:“飞则群鸟 从,出则王政平,国有道。”〔39〕

如《周易》中孚卦 “九二”爻辞:“鸣鹤在阴,其子和之。我有好 爵,吾与尔靡之。”〔40〕 再如《古今注·鸟兽第四》 载:“鸳鸯,水鸟,凫类也。雌雄未尝相离,人得 其一,则一思而死,故谓之匹鸟也。”〔41〕 又如《小 雅·常棣》载:“脊令在原,兄弟急难。”〔42〕 还如 《小雅·伐木》载:“嘤其鸣矣,求其友声。”〔43〕

近代任伯年为章敬夫作《五伦图》,章敬夫 在《任伯年先生羽族五伦图记》中说:“窃有慨 今世士大夫,用夷变夏。……举我中国素重之 伦常,不堪为轻薄少年,问是谁之责耶?因是触 目兴感,思我中夏君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友 之伦,历尧舜三代以来,以导以教,化人已深。 何世变日移,滔滔是也。

及见禽鸟,尚能审择高 栖,诗人都比兴人伦。举凡凤皇之系君臣……多 识之益,具在三百篇中,可以人而不如鸟乎?后 数日即绘一图以赠。”〔44〕 这一论述是讲,章敬夫 感慨于士大夫用夷变夏的世风,认为中国所重 视的人伦纲常日渐被人们淡忘,任伯年以禽鸟 尚能谨慎审察选择栖息处来提醒人们应始终 关注传统伦理道德。

还有不少画家对这一 题材进行多次描 绘,如明吕廷振《五伦图》、清代董乐闲《五伦 图》、清代任伯年《五伦图》、清代苏懿谐《五 伦图》。 综上所述,绘画艺术家们对自然事物展开了 深入、细致的考察,对其运行所遵循的规律亦进 行了全面、准确的总结,并通过花鸟画的表现手法 进行呈现,以达到强调人伦纲常的教化功能。

(4)花鸟画中的吉祥寓意

“比德”思想最早出自儒家学说,其借由花 鸟画这一艺术表现手法进一步阐明了“比德”理 论的多种含义。我们还可以看到,在其历史的发 展过程中,逐渐与民俗文化交织融合,演变为一 种具有吉祥寓意的象征符号,这代表着底层人 民对纳福祯祥、避害趋吉的憧憬与期望。

北宋郭熙《林泉高致集》载:“松有双松、 三松、五松、六松,……古木乔松,至一望松, 皆祝寿用。青松、长松。思尝见先子作连山一望 松,带一望不断之意于一幅上为之,一老人以手抚面前大松,作极目引望之意,其老人若为 寿星所献之人云。”〔45〕 这是讲,“松”具有多样 的造型形态,画家们在表现祝寿的寓意时,常 用一望松、青松、长松。例如,郭思见其父曾绘 连山一望松,取其山岭连绵不断之意。画上一 位老者手抚面前高大挺拔的松树,作放眼远望 之态。这位老人就是此画所要献给的寿星。

又载:“一望松,先子以二尺余小绢作一老 人倚仗岩前,在一大松下。自此后作无数松,大 小相连,转岭下涧,几十百松,一望不断。平昔 未尝如此布置,此物为文潞公寿,意取公子孙 联绵公相之义。潞公大喜。”〔46〕 这是讲,郭熙绘 一位老者倚松而立,其后松树大小相连,转折 起伏间一望不断。

平时不曾这样作画,由于要为 文潞公祝寿,则取子孙后代皆能连绵公侯伯爵之意。这说明了“一望松”表现形式已与祝寿这 一寓意形成了相匹配关系。 明代沈周(1427—1509,长洲人)所作《椿 萱图》(图8),为一幅祝寿图,描绘了一棵高大 挺拔的椿树,其树根处与一株萱草紧密相拥, 枝叶翠绿,生长繁茂。其自题诗云:“灵椿寿及 八千岁,萱草同生寿亦同,白发高堂进春酒,凤 凰飞下采云中。”〔47〕 由此可知,古代以椿树寓意 父亲,以萱草寓意母亲,椿萱即代指父母。庄子 曾语:“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为 秋,此大年也。”〔48〕

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhongGuoHuaNiaoHuaDeShenMeiYuYiHeBiaoXian_4.shtml