三、清代隶书复兴的审美迁嬗

清代隶书复兴是广义的碑学运动的一个环节。从长时段的历史来看,清代隶书复兴无疑是从 明末以来访碑热潮的结果,访碑活动将汉代碑刻带到文人士大夫的视野。清初王宏撰《砥斋题跋》 指出: 汉隶古雅雄逸,有自然韵度;魏稍变以方整,乏其蕴藉;唐人规模之,而结体运笔失之矜滞, 去汉人不衫不履之致已远;降至宋元,古法益亡,乃有妄立细肚、蚕头、雁尾、鳌钩、长椽、虫 雁、枣核、四楞关、游鹅、铗镰、钉尖诸名色者,粗俗不入格,大可笑。 王宏撰认为隶书从汉代到宋元经历一个退步的历史,汉“古雅雄逸”,魏“乏其蕴藉”,唐“失 之矜滞”,到宋元“古法益亡”“粗俗不入格”。

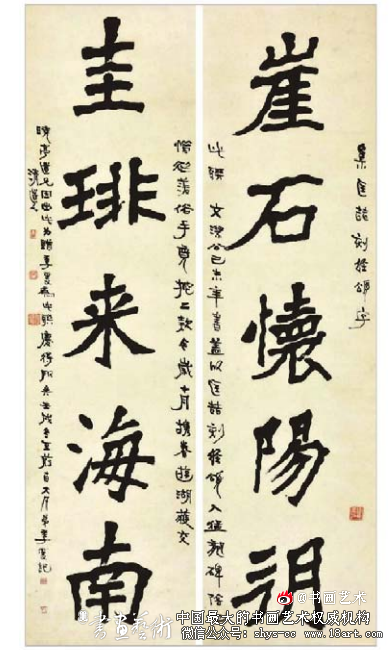

图7 李瑞清集《匡喆刻经颂》五言联

王宏撰这种论调在清初非常具有代表性,冯班、 周亮工等人所持观点亦差不多。冯班《钝吟书要》载:“八分书只汉碑可学,更无古人真迹。近 日学分书者乃云碑刻不足据,不知学何物。”周亮工《与倪师留》指出:“书法隶最近古,隆、万 间群学隶而规模形似,略无神韵,即文待诏诸前修亦实之方整,无复古人遗意,后人救以生运, 渐趋渐下,遂流入唐人一派,去汉愈远。”正是因为这种对隶书“自然生长”的历史的否定,使 得清初书家开始超越明、元、宋、唐、魏晋南北朝,跨越一千多年,直接取法汉隶作为典范。

但是,其实在这一阶段,他们对汉碑的理解是延续帖学的审美趣味,甚至将汉碑和法帖比附, 郭宗昌《金石史》在对《曹全碑》的题跋中提到:“以余生平所见汉隶,当以《孔庙礼器碑》为 第一。”“譬之书,《礼器》则《季直表》,此则《兰亭序》。”他认为《礼器碑》是汉隶中的《荐季 直表》,《曹全碑》是汉隶中的《兰亭序》。

实际上,此时对汉碑的趣味没有脱离帖学的审美和风 格的范畴。当时书坛推崇二王为中心的帖学书法,尤其是董其昌书法,与这种审美趣味相应,他 们对于汉隶的兴趣也主要投射在《礼器碑》《曹全碑》等这些秀逸典雅的作品之上,把它们当作 隶书复兴的范本。 郑簠是清初隶书复兴的杰出代表,他多次临摹《曹全碑》和《礼器碑》,尤其是《曹全碑》, 在康熙八年(1669)、康熙十三年(1674)、康熙十五年(1676)、康熙十六年(1677)等多次临 摹。

他在康熙八年作《临曹全碑、礼器碑合卷》;康熙十五年十月,应邀赴北京做客,作《临曹 全碑》并题跋:“《汉郃阳令曹全碑》,前朝隆万间始见渭水沙碛中,未经藓蚀,字画完好,东南人士欲摩挲汉法者,咸以此刻为最。”郑簠指出,《曹全碑》之所以在当时受人们重视,在于它字 口清晰,笔画完好。

郑簠对于《曹全碑》的热情还影响了朱彝尊,钱泳在《书学》中指出:“国初有郑谷口,始 学汉碑,再从朱竹垞辈讨论之,而汉隶之学复兴。”故宫博物院藏有朱彝尊为宋荦所临写的《曹 全碑》(图 5),辽宁省博物馆藏朱彝尊《临〈曹全碑〉立轴》。

除他们二人之外,傅山、朱岷等人均留下了临摹《曹全碑》的作品,《曹全碑》在清初的热 潮可见一斑。这种局面在清代中期开始改变,《曹全碑》逐渐失去热度,甚至开始出现批评的声 音。清代隶书复兴的审美在慢慢发生改变,清初依附在帖学审美习惯的汉隶趣味,逐渐遭到人们 的摒弃。王澍《虚舟题跋》开始用《礼器碑》贬损《曹全碑》:“隶法近人多爱《曹全碑》,其实 《曹全》有此自然,而变化不及。求其千变万化,不可思议者,自有隶书以来皆未有及此者(《礼 器碑》)也。”蒋和《学书杂论》批评《曹全碑》:“汉隶字体多有俯仰、向背,结字亦多有方正、 严密、遒劲种种不同。

至《曹全碑》少背而多向,结字亦以欹侧取媚,入纤巧一门。”他们在批 判《曹全碑》的同时,在呼唤一种雄强方劲、多变不居的美学。一种以北碑为审美取向的书法观 念正在生长之中,包世臣是碑派书法的代言人,《艺舟双楫》是他鼓吹碑派书法的宣言。包世臣 在《历下笔谈》指出:“雄则生气勃发故能茂,强则神理完足故能密,是茂密之妙已概雄强。”至 此,清代隶书复兴的审美发生根本性的迁嬗,从秀美典雅转向雄强茂密,于是由黄易、阮元等金 石学家“学术发现”的四山摩崖刻经开始取代《曹全碑》《礼器碑》成为清代隶书复兴的新支点, 引起书坛学习四山摩崖刻经的一波热潮。在这个阶段,形成了新的阵营,该阵营以何绍基、杨守 敬、曾熙、李瑞清为代表。

杨守敬非常推崇《匡喆刻经颂》,他认为“北周之《匡喆刻经颂》,飘 逸宽绰”(王钧《四山摩崖刻经》)。杨守敬还制作了《匡喆刻经颂》精良的双钩本(图 6),刻于 光绪三十三年(1907),12 卷,6 册装。杨守敬在自己的书法创作中也吸收四山摩崖刻经的隶书 风格,比如五言联“辩口豪方朔,书翰善世南”。除了杨守敬之外,李瑞清也积极将四山摩崖刻 经书风作为自己隶书取法的范本,他不少创作都是直接集字于《匡喆刻经颂》,如集《匡喆刻经颂》五言联(图 7)。

杨守敬在其双钩本《匡喆刻经颂》序言中将《匡喆刻经颂》与泰山经石峪《金 刚经》、焦山《瘗鹤铭》相提并论:“相其格度,当与泰山经石峪《金刚经》、焦山《瘗鹤铭》相 颉颃,云峰山郑氏诸碑尚觉不及,自非古德命世之英,安能有此绝诣哉!”由此可见,清初从帖学 审美出发的隶书复兴路线已经逐渐被晚清从北碑的碑学审美出发的隶书复兴路线所取代,他们的 范本也从《曹全碑》《礼器碑》等转成了以《匡喆刻经颂》为代表的四山摩崖刻经、泰山经石峪 《金刚经》、焦山《瘗鹤铭》等。

结 语

刊刻于北齐、北周时期的“四山摩崖刻经”,在空间处于边疆地区,在知识上是非主流,在 书法上采用一种更加古老的书体,使得它们沦为边缘角色,造成一千多年的忽视。清代中期,黄 易对四山摩崖刻经的“学术发现”,使得它们迎来了新的时代。

它们在金石学家知识旨趣和审美 趣味的召唤之下,开始获得新生。尤其是在包世臣、康有为之后,一种以北碑为典范的碑学运动 兴起,雄强茂密的隶书美学取代了清初的流美秀逸的隶书美学,四山摩崖刻经逐渐成为清代隶书 复兴运动的主角,彻底改变原来的边缘位置。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/cbydzxjsmxsjxdssmykj_3.shtml