二、唐朝仕女画的丰腴华美与身份认同

初唐时期,女性的衣着服饰已经有了一个 相对完整和独立的构成面貌,基本是裙、衫、帔 三件缺一不可,且这三件式的衣着构成在平民 女子和贵族女子之间均是一样的,差别只是材 质和装饰方面,如唐代僧孺的《玄怪录》记载: “小童捧箱,内有故青裙、白衫子、绿帔子。”又 如前蜀杜光庭在《仙传拾遗·许老翁》中说:唐 时益州士曹柳某之妻李氏“着黄罗银泥裙、五 晕罗银泥衫子、单丝红地银泥帔子,盖益都之 盛服也”。在这样的三件式构成组合基础上,为 了凸显服饰的装饰性与美观性,也为了凸显女性 身体的修长特点,裙之上出现了三色条纹的装 饰元素。

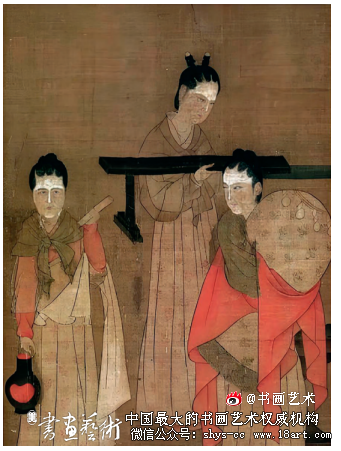

图4 [北齐]杨子华 北齐校书图卷(宋摹本、局部) 27.6cm×144cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

这种元素在裙子之上的装饰始于十六 国(304—439)时期,当时在甘肃酒泉丁家闸5 号墓的壁画中出现了上身着衫、下身着三色条 纹裙的妇女。其后,这种装饰元素持续受到女 子的喜爱,一直流行到盛唐之前,如敦煌莫高 窟288窟北魏壁画、285窟西魏壁画、62窟隋代壁 画,以及陕西三原唐代李寿墓壁画、西安白鹿 原43号初唐墓、新疆吐鲁番唐张雄墓出土的女 俑中均有着此式裙者〔4〕 。(图2)从对这些敦煌 壁画、出土女佣服饰的线绘图片中可以看出,这 些三色条纹不仅有细条纹,还有粗条纹,或粗 或细的条纹搭配组合之间所形成的审美观看效 果是不同的,为女性服饰所带来的装饰效果也 是不同的,如粗条纹的搭配组合之间带来一种 端庄稳重之感,而细条纹则更趋于活泼灵动。

图5 [南宋]陈清波(旧题刘宗古) 瑶台步月图页 25.6cm×26.7cm 绢本设色 故宫博物院藏

从穿着角度看,三色条纹裙在服饰的整体构成 中,或直接起于脖子,或在胸部上下开始垂落, 两者带来的装饰审美效果基本相似,都是为了 凸显女性修长的身体,为了从视觉感知层面拉长女性身体的整体比例。这种三色条纹裙的流 行,也说明了在盛唐之前,女性审美的主要方向 还不是以丰腴为主,甚至是在追求一种飘逸之 感,色彩与条纹组合之间,从脖子位置开始一 直垂落到脚底的裙子长度,这些呈现出的恰恰 是一种行云流水之感、一种轻盈之态。

盛唐时期,女性形象开始大量出现在绘画 中,这与盛唐时期女性社会地位的提高以及活 跃的对外文化、贸易交流所形成的开放的社会 风气有直接关系,女性形象开始成为独立的审 美表现对象,尤其是贵族女性游玩享乐的题材 成为这一时期仕女画创作的主要表现内容,并 且成为人物画的重要组成部分。

图6 [北宋]苏汉臣 妆靓仕女图扇 25.2cm×26.7cm 绢本设色 美国波士顿美术馆藏

女性形象在图 像表现领域的独立构建、自我审美意识在个体 认知领域的独立发掘,使得仕女画在盛唐时期 真正完成了从前期的伦理说教功能到现在的审 美表现功能的过渡,并迎来了艺术表现女性形 象的第一个高峰期。 奢华的宫廷生活、开放的社会风气、典型 的贵族审美导向,使得盛唐时期以贵族女性游 玩享乐为主题的仕女画呈现丰腴华美的审美气 象。画面中的女性身体丰腴圆润,脸颊细腻微 红,发髻高耸饱满,服饰奢华艳丽,姿态悠闲自 得,主要人物活动或骑马游春,或闲坐乘凉,或 对镜梳妆,或扑蝶藏迷,或烹茶听琴,呈现一 幕幕闲适奢靡、丰富多彩的贵族生活场景。

与 之相对应的女性服饰,也一改初唐时期的三色 条纹裙,开始追求色彩更为浓艳的裙子,如《开 元天宝遗事》中说长安仕女游春时,用“红裙 递相插挂,以为宴幄”。又如万楚诗“裙红妒 杀石榴花”、元稹诗“窣破罗裙红似火”、白居 易诗“山石榴花染舞裙”等,这些诗歌中所咏 的都是红裙。杜甫诗“蔓草见罗裙”、王昌龄诗 “荷叶罗裙一色裁”等,这些诗歌中所咏的是 绿裙。又如张籍诗“银泥裙映锦障泥”、孙诗 “东邻起样裙腰阔,剩蹙黄金线几条”等,所 咏的裙子则是银泥裙、金缕裙〔6〕 。从裙子艳丽 的色彩到贵重的材质,盛唐时期女性裙子的特 点也亦如大唐盛世的气象一般,浓烈而张扬, 追求色彩和材质之中的纯粹和大气。

这一时期最有代表性的仕女画画家是周昉 和张萱。周昉的《调琴啜茗图》描绘了唐代仕女 弹琴饮茶的生活情景(图3)。画面共有五位仕 女,重点表现了悠闲坐于石凳上的弹琴女子。女 子身材圆润,发髻高耸,衣领低垂,脸颊饱满, 看似弹琴而又心绪缥缈,漫不经心间呈现出一 副散漫慵懒之态。

图7 [北宋]王居正 纺车图卷 21.6cm×69.2cm 绢本设色 故宫博物院藏

不仅弹琴女子是这般状态, 围坐听琴的两个仕女虽身体朝向弹琴女子,但 状态也如弹琴女子般慵懒闲适。除整体状态外,仕女的妆容也较有特点,不但发髻高耸,而 且喜戴圆冠,圆润的身体、圆形的冠饰、细长而 弯曲的眉毛之间形成一种视觉上的饱满丰盈效 果,同时为了凸显脸部的娇嫩和圆融的形态,盛唐时期的女性会着重对脸部进行妆容表现, 如在眉间贴花钿、脸颊涂艳红、酒窝点妆靥等, 形成一种富丽夸张的审美效果。 为了强化脸部在整体人物形象构成中的核心地位,增强盛唐女性对自我盛装表现的审 美诉求,画家对仕女脸部的色彩表现重点使用 “三白法”,这是仕女画一种独特的表现方法, 即在女子的额头、鼻尖、下颌乃至耳根处施以白 粉,以此形成色彩构成上的明显层次,使仕女 的五官得到立体化呈现,并使女子的妆容更显 娇艳与夸张。

这种表现方式早在仕女画起源的 南北朝时期就出现了,北齐杨子华的《校书图》 中仕女面部额头和鼻子部分的“二白”就十分 醒目(图4),这时候仕女的下颌之敷白尚稍淡, 没有如额头和鼻子那么明显。“三白法”在仕女 画中的使用,一是为了将仕女面部中三个突出 的位置提亮,带来一种额头宽广明亮、鼻梁高 挺和下巴饱满的视觉效果,以此增加脸部的立 体感和美观性,二是为了体现出一种盛装的感 觉,凸显人物华贵的身份。所以,从唐代开始, 随着仕女画发展和繁荣,“三白法”也达到了高 峰,其后宋元和明清继续沿用这种画法。

三白法的使用,在周昉的《调琴啜茗图》、 张萱的《捣练图》和唐代佚名的《弈棋仕女图》 中都有明显表现。盛唐仕女画所传达出的这种 丰腴、圆润、饱满乃至夸张、艳丽、张扬的女性 审美趣味,是大唐盛世的政治、经济、文化、对 外交流等所形成的安定繁荣局面在图像化层面 的一个缩影。

这时期的贵族女性,不仅有相对 开放和宽松的生活环境,而且自我意识开始彰 显。对自我美的发掘和表达、对自我身份的深 层认知和体悟,开始慢慢萌芽并直接影响这些 女性对自我装饰与自我呈现的审美追求。圆润 与饱满是自我肯定意识的觉醒,夸张与艳丽更 是一种自信力量的显现。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/GuDaiShiNvHuaZhongDeNvXingFengMaoYanJiu_2.shtml