所谓 往来无白丁,倪瓒出入于上流社会,从善 如流,很快,这位富家贵公子就散尽了 千万家财,从此,一叶扁舟,往来于太 湖之上。他的画、他的诗沾染了人生的况 味,浸染了时代的苦涩,他以太湖为母题 的画境从更深刻的意义上诠释了文人画的 内在规定性以及外在的审美品格。

太湖,空无之镜——倪瓒的精神与 生命镜像

太湖,不但是倪瓒成长的地方,亦 是滋养他洗涤他并且成为他生命底色的一 片湖水,苍茫寥廓的太湖所象征的空无之 镜无疑在一定层面上成了他的精神隐喻, 以一种先验的哲学性投注于倪瓒的命运。 他的文学活动,他的绘画,他的交游,他 的命运都围绕太湖所象征的苍茫、寂寥以 及如天空之镜一般的空无而展开,并在思 想与审美的层面发出幽微的回声。

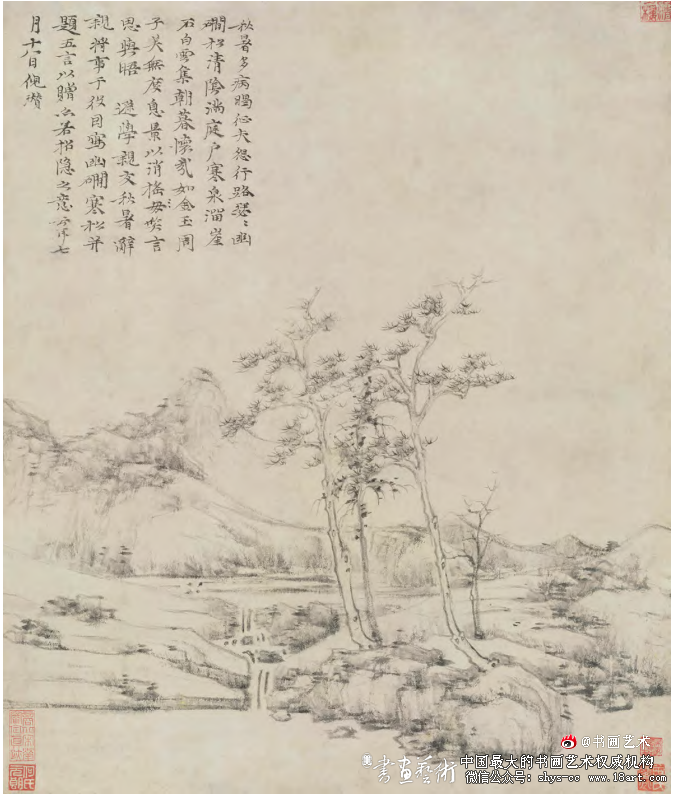

元 倪瓒 幽涧寒松图 59.7cm×50.4cm 南京博物院藏

公元1355年,倪瓒的万贯家财终于 消耗殆尽,等待他的是犹如太湖之上浮萍 一般的命运。知天命的年纪,任性逍遥的 生活一去不返,曾经作为艺术赞助人的他 开始要以画为生。遍阅倪瓒的作品,大多 为山水,且几乎都是以太湖为母题。按理 说,江南山水似应以董巨笔墨运化,事实 上倪瓒早年创作的《水竹居图》确实从董 巨而来。

但中年之后为太湖造像的倪瓒却 取法于五代的荆关,荆浩曾言:“吴道子 画山水有笔而无墨,项容有墨而无笔,吾 当采二子之所长,成一家之体。”荆浩总 结了唐人的笔法和墨法,形成了自己独特 的笔墨语言,开创了宏大壮阔的北方山水 体系。在理论上,荆浩总结了自己的创作 体会与艺术思想,在其著作《笔法记》中 提出了山水画的创作“六要”:气、韵、 思、景、笔、墨。

由此可见,当时面对真 山水的传神达意、画面气质、主体表达、 笔墨技法都有全方位的考量。 太湖,氤氲之境,烟雨江南,颇具 水墨本色,如从董源、米芾、米友仁的墨 色与点染化出,也许更为贴近太湖的真实 样貌。可为何倪瓒所画太湖却要以荆浩关 仝的北宗笔墨来表达呢? 从形式上而言,首先是三段式构 图。

分析倪瓒的山水作品,基本以太湖 一带的山水为主体,结合太湖的地形地 貌,取平远式构图,分三段:近景为杂石 坡地,植树二三株、五六株不等,一般不 会超越六株;中景白,湖水微茫;远景一 抹远山。整体情境疏林坡岸,浅水遥岑, 有寂寥之意。倪瓒根据太湖的地貌特点, 自创折带皴,以侧锋淡墨皴擦,用笔松而 劲,以画山石,笔精墨妙,苍而秀润,简 而丰满。整体意境荒寒空寂,风格萧散 超逸,倪瓒的人生风云、命运沉浮尽在 这空茫的太湖之中,北宗笔墨的挺劲与苍 润显然更适合表达倪瓒内在的生命肖像。 倪瓒一生擅山水、竹石和枯木,整体风格 都很统一,晚年尤其苍润平淡,所谓“人 书俱老”。

正如清人恽寿平所说:“云林 画天真淡简,一木一石,自有千岩万壑之趣。今人遂以一木一石求云林,几失云林 矣。”是的,倪云林的天真与素朴藏着生 命的机锋,郁郁葱葱的命运之感,他将平 生的境遇与所悟放逐于太湖之上,太湖既 是他的审美之境,亦是他的生命之镜,映 照着他富于美学化与哲学化的对人生的诗 意处理。

一个时代有一个时代的文学与艺 术,主要源于一个时代的上层建筑与意识 形态,源于一个时代的整体气质。具体到 个人,纵观历史上山水画发展的文脉,倪 云林所展示出来的个人性绝对高标特出。 同在元代,元季四家中其他三家的山水意 象完全不同于倪瓒,究其背后的原因,我 们会发现在大的时代与文化背景下,个人 的生命之流与意识形态会以镜像的方式显 现于他的文艺创作。倪瓒选择太湖作为自 己的生命意象,与其说是源于他纯粹意义 上的生长环境,不如说物理上的因素已然 内化为精神性的因素。

太湖是象征性的、隐喻性的,与倪 瓒的生命融为一体

倪瓒父亲早丧,与同父异母的长兄 一起生活,其兄倪昭奎是道教的上层人 物。在元代,道教的上层人物地位很高, 在极度不平等的社会现实中,在民族矛盾 和冲突此起彼伏的声浪里,在汉人被打压 至社会最底层的政治苦涩里,倪瓒在兄长 的庇护之下,既没有遭受劳役之苦,也没 有饱尝经济上的困境。

事实上,他可谓是 锦衣玉食,其兄专门为他请来同乡“真 人”王仁辅为家庭教师。倪瓒在这样的家 庭环境与教育背景之下,养成了既闲适懒 散又清高孤傲的个性,上不问政治,下不 理家事,读书作诗画画,超然淡泊。其 次,在华夏正统被少数民族政权切断的政 治现实里,在广大文人士子的晋升之途被 切断的苦闷心境中,倪瓒在与友人的交游 之际,他的诗文也无不沾染了这样的时代 风习与遗民情怀。他的诗文酬唱所体现 出来的审美与意境一如他的太湖山水:空 灵、孤寂、漂泊,有故国不堪回首的失落 与凄凉,当然更有哲学层面的道家影响。

桂花留晚色,帘影淡秋光。靡靡风 还落,菲菲夜未央。 玉绳低缺月,金鸭罢焚香。忽起故 园想,泠然归梦长。(《桂花》) 在元代,文人士子普遍有一种遗民 情绪,而且,他们通过诗文书画时刻表达 着这样一种情感。不同于前述元曲激越开 放的反叛精神,诗歌较之于元曲,有着非 常强烈的个人性。

倪瓒言:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱尔。”(《答张仲藻书》)又在《跋画 竹》中表达:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其 似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉。”可见,在倪 瓒自身,他完全是从主体出发,将“我”与造化融为 一体,“我”的主体性绝对大于客体,是典型的有我 之境。 所以,从北宋苏东坡的文人画理论提出以来,一 直到文人画真正的代言人倪瓒的出现,已经过去了整 整200年。艺术风格的变迁一方面有自身内在的规律, 可更大程度上笼罩在一个时代的意识形态之下。

北宋 郁郁乎文哉,南宋偏安一隅,至元代故国不堪回首月 明中的失落与凄凉,都如暗流涌动,运化着山水画风 格与审美的变迁。这是时代性的症候,具体到个人, 具体到倪瓒,儒道双修的教化背景,家道中落的失 意,故国的想象,天性中的疏懒与洁癖,精神上的孤 傲与落拓不羁,这一切都暗合了太湖这一审美意象。 他生长于此,游历于此,教化于此,晚年甚至流落于 太湖之上,卖画为生,由艺术赞助人跌落至对立面, 这样一种人生的落差想必会在更深刻的意义上加深他 的家国情怀;时代的洪流携带着巨大的忧伤湮灭了 倪瓒,他的心里只有那沙汀上寂寞的树,那片茫然无 际的湖水正是他内心无所依的映像。

倪瓒的作品呈现 出高度的符号化倾向,在反复的描绘中强化着内在的 生命镜像;同时他的诗文也染上了历史的沧桑——伤 心莫问前朝事,重上越王台。倪瓒的个人命运与一个 时代的命运叠加幻化,虚无,空茫,不知归处,永恒 的漂泊流离。太湖之境,不只是倪瓒生命与心灵的镜 像,更像是倪瓒所处时代的历史镜像。

注释

[1]王小舒、陈炎,《中国审美文化史·唐宋卷 元 明清卷》,山东画报出版社,2007年,第266页。

[2]薛永年主编、邵彦编著,《中国绘画的历史与 审美鉴赏》,中国人民大学出版社,2000年,第244页。

[3]李泽厚,《美的历程》,广西师范大学出版 社,2000年,第300页。 [4]同上,第309-311页。

参考文献

[1]王小舒、陈炎,《中国审美文化史·唐宋卷 元 明清卷》,山东画报出版社,2007年。

[2]薛永年主编、邵彦编著,《中国绘画的历史与 审美鉴赏》,中国人民大学出版社,2000年

[3]李泽厚,《美的历程》,广西师范大学出版 社,2000年。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/TaiHuKongWuZhiJingNiDeJingShenYuShengMingJingXiang_2.shtml