“新文人画”的提出及其内涵

1938年,日本军队入侵广州,为避战火,时年59岁的高 剑父移居澳门,在澳门避居了7年,这段时间,前期住在普济 禅院最清幽的“妙香堂”。高剑父自从辛亥革命成功以后, 就退出官场,一直以艺术创作和教育为自己最重要的人生使 命,寓居澳门没有战火、少有日常教学的清静日子里,给 了他一个深入思考绘画艺术使命的充裕时间和宁静空间,在 此,他为自己的后半生制定了一个《十五年计划》(该手稿 现藏广州艺术博物院),全文如下:

一、宋院画的现代研究(即新宋院)。以宋院画为基 础,而参以世界画法之长,加以透视、光学、空气、阴影等 科学方法,以现代事物为对象,而成一现代的中国画。

二、作画一年。其间以抗战遭难社会状态及国内外之旅 行写生为题材。

三、佛画二年。将印度、锡兰、所摹之佛像[象]与壁画 及喜马拉雅山、不丹、锡[西]金、尼泊尔、金边、缅甸之佛 迹写生稿演为巨制。

四、基督像一年。赴耶路撒冷一年画基督像[象]及基督 事迹。

五、整理著述一年。整理劫余旧著之《喜马拉雅山的研 究》《佛国记》《印、波、埃艺术》《艺术的起源》《印度 与喜马拉雅山之动植物图谱》。

六、宣传国画二年。赴欧美各国宣传我国艺术及考察各 国现代艺术。

七、办艺术研究院三年。三年后则送与政府或国内大学。

八、新文人画,即现代化之文人画,重笔墨之写意,然 以现代之事物或感想为题材,其中深入研究创造“新宋院画 与新文人画”,传达善、美,合共五年。[1]284

此手稿大约写成于1940年至1941年间,可以说,这个计 划是雄心勃勃、极其宏大的,囊括了学习吸收宋院画、文人 画等中国古代传统绘画精华,以及东西方宗教艺术、欧美现 代艺术,而后融会创造。体现了高剑父一贯大胆拿来、敢于 改革创新的观念和博纳兼容东、西方艺术的世界性视野和气 度。

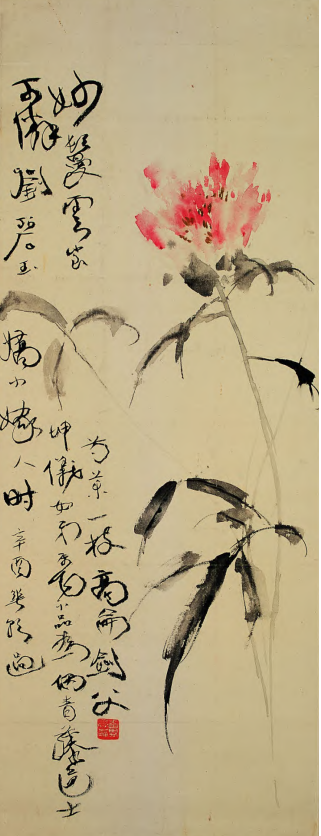

高剑父 仿徐青藤法芍药 1921年 广州艺术博物院藏

高剑父在20世纪40年代就提出“新文人画”概念,可 能是最早的第一人。其内涵是“重笔墨之写意,然以现代之 事物或感想为题材”,去“传达善、美”。值得注意的是, 这里,他没有像以往将“真、善、美”一起提出,而略去 了“真”,显然,这里高剑父认为它容易引起再现客观物相 之写实的误解而省略的。“新文人画”形式是传统文人画的 笔墨,内容是表达时代性和画家思想与情感主体的现代的内 心感受,以“传达善、美”。而剑父的“善、美”又是什么 呢?高剑父一篇《佛教革命刍议》的文章开篇则有明确说 明:

余生平尝从事革命事业,唯精神上所爱好者则在艺术, 故仍以艺术为归趣;然宗教哲理之探讨人生真谛者,亦为余 所憧憬、所向慕,尤以佛理之博大精微为最景仰。盖吾人之 生命,必须与宇宙相感应,宇宙之具有永久价值者,曰:真、善、美。“真”以养知,此科学家之最高理想, 乃万物一体,是为至真;“美”以养情,此艺术家之 最高境界,乃溶小我于大我之中,是为至美;“善” 以养意,此宗教家之最高精神,乃大慈大悲,大喜大 舍,是为至善。今吾人欲人生之完满,人格之完备, 必须向此三者不断进展,使个人之生命与众生之生命 及宇宙之精神融合为一。[1]126(该手稿现藏广州艺术博 物院)

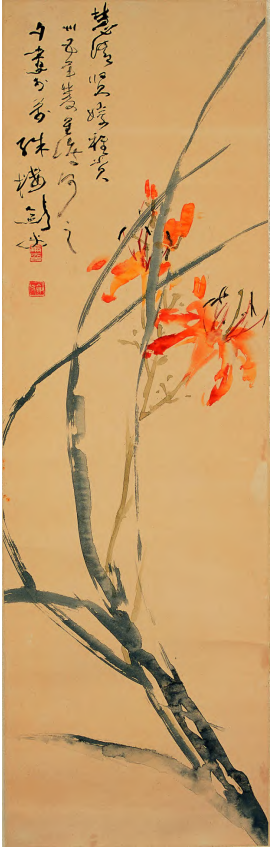

高剑父 萱草 1946年 广州艺术博物院藏

这篇《佛教革命刍议》手稿没写时间,估计为高 剑父1935年(56岁)寄居广东肇庆鼎湖山庆云寺时所 写。“文人画”者,将文人摆在画之前,说明要求画 家首先是一个有思想修养和学术追求的文人,然后才 是画家。高剑父在此文披露了他精神上有两个追求, 首先为艺术,其次是佛教哲理,这也可以解释为什么 他偏偏选择到普济禅院避难,又为何佛教寺庙都欢迎 接纳他呢,正因为他在民国建立以后,这位老“同盟 会”会员,却放下政治资本,远离官场,精神上已转 为追求艺术和佛理了。他的“新文人画”计划,是画 家高度领悟世界万事万物后,以写意笔墨,去表达出 万象生命本体的善、美,这就是其“新文人画”的本 质。

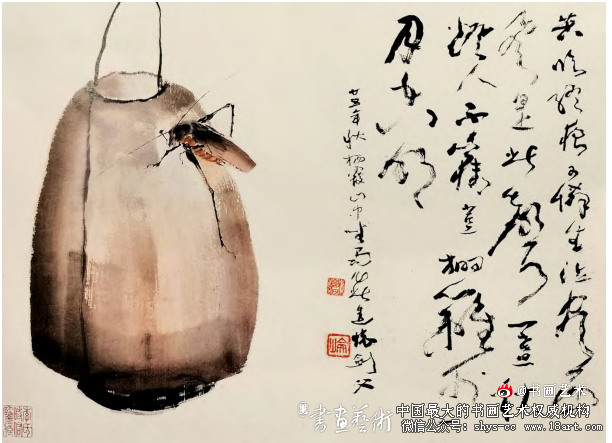

高剑父 秋灯 1936年 李时佑藏

高剑父将“新文人画”这个宏图大计纳入计划, 并放在计划最终端,视为晚年后要达到的最高目标, 是把文人画摆上了最尊崇的圣坛,与他年轻时曾对文 人画持轻视态度已然相反,耐人寻味!我们把高剑父 已经实施和在计划中的艺术进程和目标,简化成如下 就是:

居廉没骨写生花鸟画(师承起点)——折衷的 新国画(融合中西及日本画的折衷派,后称岭南画 派)——新宋院画——印度等南亚诸国佛画——耶路 撒冷的基督画——考察欧美各国现代艺术(印象派、 野兽派、抽象派等等西方现代主义美术流派)——新 文人画

整个路线图由写实到写意,由再现到表现,以传

统为起点,经过西方、东方、西方现代艺术这个圈,

最终回归至中国画的最高峰——“重笔墨之写意”的

“新文人画”。

我们不禁要问,为什么高剑父晚年,竟将与他

之前的写实绘画不同的写意的文人画作为最终实现的

目标?毕竟,文人画的祖师爷是唐代大诗人王维,他

笃信佛教,有“诗佛”之称,且中年以后对道家亦有

所好,在精神理念上接通佛家的禅、空相等境界,又

通道家的虚静自然、无为而无不为心法。创作方法上

是即兴宣泄,表现消化、融合了客观的主观,并带有

浓重的情感。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/XinWenRenHuaJiQiXieYiHuaFa_2.shtml