说明从初级到中级是有“关”的过程和阶 段的,即初级阶段的第一关是“最始当以古人为师”,临 摹、学习、领悟古人范本,这一关要求达到“故知古人长 处,须悟后可学也”。进入中级阶段第二关是“后当以造物 为师”,走出居室,“于朝岚夕霭,晴峰阴壑之变,有会心 处,一一描写,但以意取,不问真似,如此久之,可以驱役 万象,溶冶六法矣”。这种写生也不是对着实物或实景的忠 实描写,而是“有会心处”,“但以意取,不问真似”,在 有感于“会心”前提下的写意式写生。董其昌认为,以造物 为师这一关,就高于以古人为师。

董其昌45岁时,题倪瓒《渔庄秋霁图轴》(上海博物 馆藏)“倪迂(倪瓒的别称)蚤年书胜于画,晚年书法颓然 自放,不类欧(阳洵)、柳(公权),而画学特深诣,一 变董、巨,自立门庭,真所谓逸品在神妙之上者,此《渔庄 秋霁图》,尤其晚年合作者也”。[2]39以倪瓒晚年的此幅画 为例,提出逸品是国画中超过神品、妙品之最上品。何谓逸 品?指倪瓒画先入文人画大家董源、巨然门庭,然后超脱出 其面貌,一变而具有自己风格面目,步出董、巨门庭,并自 立门户的晚年成熟作品。达到逸品的作品,已经是超越以造 物为师的下一关,也是最高级的一关了。

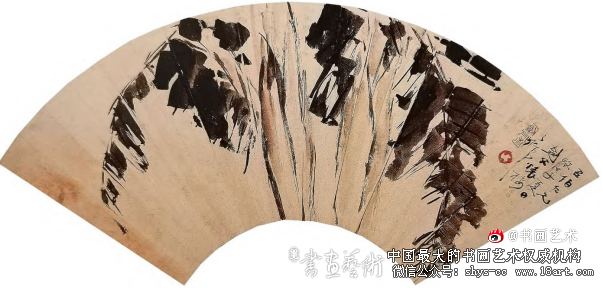

高剑父 扇面 芭蕉 广州艺术博物院藏

董其昌58岁时,题王维《江干雪霁图卷》又进一步说: “余评摩诘(按:王维,字摩诘)画,盖天然第一,其得胜 解者,非积学所致也。想其解衣磅礴,心游神放,万籁森 然,有触斯应殆进技于道,而天机自张者耶!”[2]85他所言王 维画要表达的“天然”,是正如王维诗中既有深湛修养,还 将空静安逸的心与自然高度和谐合一的境界,如“江流天地 外,山色有无中”“空山不见人,但闻人语响”“泉声咽危 石,日色冷青松”等名句的天然韵致,是不去刻意,顺其自 然的天机自张、心游神放。

讲到底,是寓无数山川丘壑于胸 中,在灵感触悟之下随心自然地流露,它往往表现为清寂、 荒率、率略、幽淡、苍古、天真烂漫、秀润天成等等一类心 灵性的审美品鉴,因这时的笔墨不但写出景物,同时传出心 意、情感、格调,涵象外之象、境外之意,可玩味无穷。如 董59岁时作《论画卷》,其中说:“云林工致不敌,而荒率 苍古胜矣。今作平远及扇头小景,一以此二人为宗,使人玩 之不穷,味外有味可也。”[2]88倪瓒70岁时题燕文贵《青溪钓 翁图》,也说:“见燕翁《钓翁图》清寂之妙,殊得摩诘正 传,固宜。

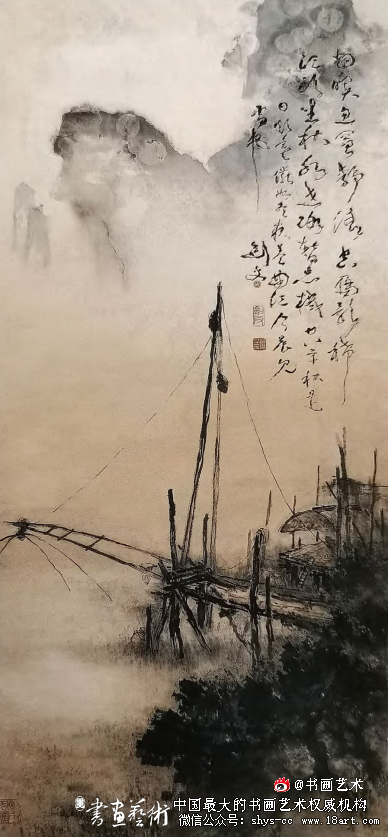

高剑父 烟暝渔罾静 143cm×64.8cm 1939年 香港艺术馆藏

观其六法精备,是可为终身师范。”[3]82“荒率苍 古”“清寂之妙”等等,这也就是清四僧之石涛在其《画语 录·笔墨章》所说“墨非蒙养不灵,笔非生活不神”[4]的审 美结果,说明了文人画达到高妙阶段有传心妙处,可以品赏 出画家的画外心境。这已是最高级的一关——造物已了然于 心,心寓万景时,则以自心为师。

高剑父 月夜渔罾静图 1941年 香港艺术馆藏

不仅仅是董其昌,就连董其昌推崇备至、元四家之一 的倪瓒,其绘画历程也是“早期绘画作品,基本上属于摹 习阶段,博采众长,而主要师法董、巨流派”,“见物皆画 似”;[3]3中期“散其资给亲故”,[3]3弃家以扁舟出游,“屏 虑释累,……浮游湖山”,“经过长时期对太湖地区山岩的观察,抓住了岩石纹理的特征采用横向渴笔干擦得笔法 (即后世称折带皴,倪瓒为开创者,董其昌说其佳处在笔法 秀峭耳)……这种皴法在董、巨、李、郭的作品中是见不到 的”;[3]6“晚年画境愈趋率略,除山水之外,多写竹枝,籍 以抒发胸中对绘画艺术的见解”。[3]6其《为以中画疏竹图》 题写道:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶 之繁与疏,枝之斜与直哉?”[3]9 这里,“率略”不但是形容情感、个性,而且是形容 笔墨之提炼、概括和升华的,即笔墨更加简约精练,概括表 现力却更加丰富了,达到逸笔草草,不求形似而似的神似妙 境。

清四僧之一的石涛,63岁时在题画中曾经云:“师古人

之迹,而不师古人之心,宜其不能一出头地也。冤哉!”[5]364

所言“古人之心”,其实并不“古”,即是自由不拘、独立

自在的自心,在石涛则表达为“我自用我法”。[5]348

此种艺术演进历程,也不独元代倪瓒、明代董其昌、

清初石涛。近代以来,不少国画大家都相类似,诸如高剑父

的同代人黄宾虹,比高剑父晚一辈的赖少其等,都有从临摹

古人,到师法自然,再到以心为师的历程。用董其昌的话说

是越过一个个境界不同的门“关”,这是艺术创作演进的规

律。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/XinWenRenHuaJiQiXieYiHuaFa_4.shtml