大约小学三年级始,热 烈闹腾的“文革”铺天盖地 而来。那时年纪小,没卷进 去,对我来说最大的影响, 除了学校停课,没啥作业, 再就是常能看见无处不在的 宣传专栏。特羡慕那些用各 色各样材料绘制的毛主席画 像,神了。于是乎照着毛主 席像、样板戏图片,描呀画 呀,带劲!方才讲道“三岁 看大”,那只是前半句,后 半句“七岁看老”倒是真正 对应了从那时起一直涂画不 歇直到今天的我。

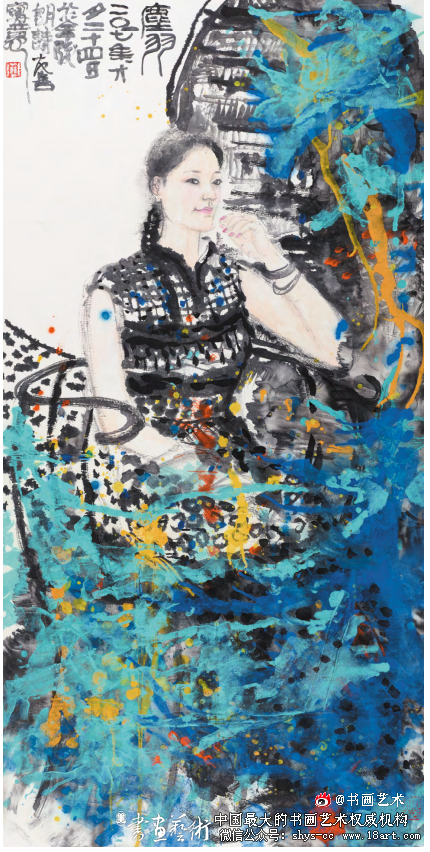

于友善 写意人物 138cm×69cm 2017年

14岁上,也就是1971 年的夏天,当时的无锡市革 委会主任(相当于现在的市 委书记、市长)王晏,想兴 办一个叫作革命文艺学习班 的艺术团体。此公是位极其 癖好文艺的军人,早年在抗 美援朝战场枪林弹雨间隙里 写就小说。一口胶东话,据 说也是乳山人。这个文艺学 习班是从全市各中学里挑选 喜好唱歌跳舞拉琴画画的小 女孩小男孩。我当时正上初 一,由无锡六中教美术的郭 老师带着参加考试。考试内 容至今仍记得很清楚:分别 是临摹与创作,照着样板戏 《智取威虎山》里杨子荣的 彩色图片画素描,另外根据 题目“为人民服务”用铅笔 画创作。我是画了一个小男 孩帮着推三轮车——居然被 录取了,那真是一段幸福而令人振奋的时光。在学习 班里,除了唱歌、跳舞、拉 琴的之外,就是我们24个学 美术的。

这帮十四五岁啥 也不懂却自以为什么都懂的 自此跟着老师学起素描、速 写、水彩、国画来。教我们 的老师有四五位:其中岁数 稍大些的是位叫朱宗之的老 师(名字真好听),长得有 些像郭沫若,清秀、儒雅, 他身上一股雪花膏味儿至今 在我记忆中没有消散;另三 位当时年龄不到三十,他们 是杨雨青、华士清、裘国 骥;之所以含糊其词称四五 位,是因为另外一位是半聋 半哑的先生,名叫刘达江, 画山水可好了。他们全是我 学画的启蒙老师。那阵子可 起劲儿了,一大早赶着跑去 菜市场画速写,白天画素描 石膏、头像,晚上躲进蚊帐 里翻看不知从哪儿顺来的人 体 素 描 画 册 —— 心 里 直 砰 砰,再不就是四处找景画水 彩。大冬天抢在融化之前画 雪景,手指脚丫冻得僵麻且 不说,最要命的是,颜色还 未调好,水彩笔已被冻结在 调色盘里了。

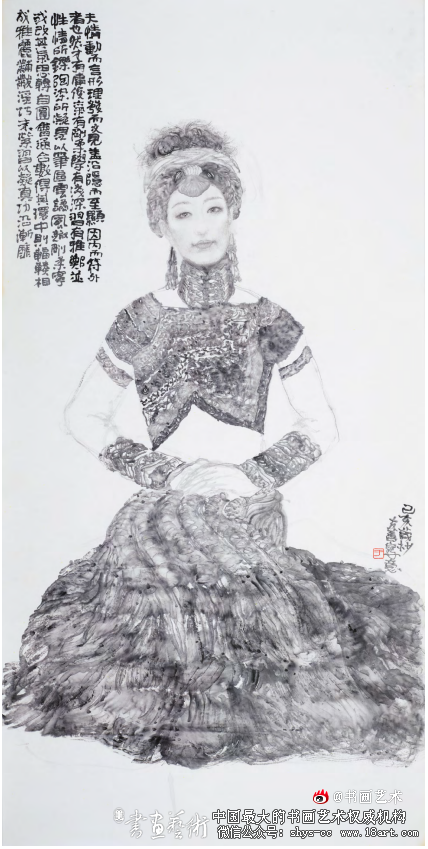

于友善 写意人物 138cm×69cm 2019年

学国画是稍后 的事。终生难忘的是我第一 次画国画,裁开生宣,对着 齐白石的《公鸡与鸡冠花》 (我搞不清怎么会一上来选 定他)临摹,从鸡喙开始, 饱 蘸 浓 墨 , 一 笔 下 去 —— 哗……墨全都跑开了,当即 着实吓了一跳:这白纸是不 是次品?这是我画的千张万 张中国画的第一张。就像我 在另一篇文章中讲道的,那 时候相对于绘画的要求和评 判标准都很单一、粗糙;加 之年轻气盛,勤奋且痴迷, 画技伴随着傲气日益见长。 就这样,日复一日,年复一 年,到了1978年,“文革” 停了,高考来了。

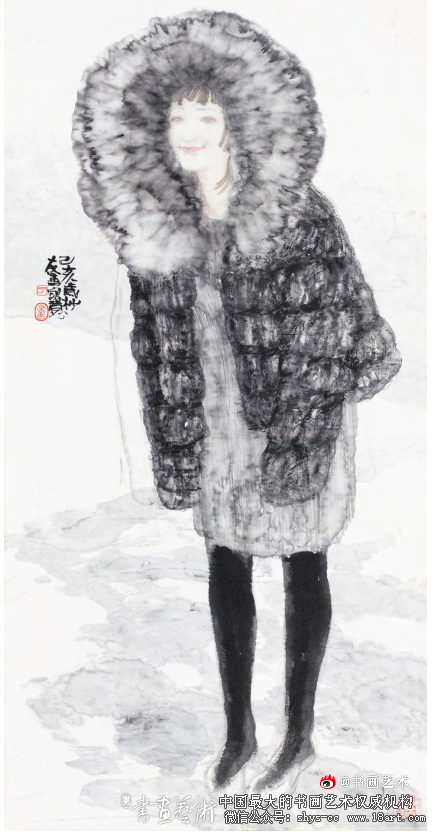

于友善 写意人物 138cm×69cm 2019年

在伙伴们 的怂恿下,奔着中国画专业投考南艺,在一个不知天高 地厚的年龄段恰逢天翻地覆 的岁月里,放肆恣纵地勾皴 点染挥洒着胸中的酸甜苦辣 和喜怒愁乐,好不过瘾、好 不酣畅,同样也好不费脑伤 神。四年本科毕业后,在无 锡工艺美术技校教了四年素 描石膏和工笔花鸟,继而又 考上了南艺的中国画人物专 业硕士研究生,跟随导师沈 涛先生继续研习。沈老于本 科时就教过我们,个头不 高,又很瘦弱,可精神头十 足,少年时身手了得,七、 八个人叠罗汉,他总是摞在 最上头;一口的浙西话, 说 到激动时唾沫星子满天。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/YuYouShanHuangGuaYuan_2.shtml