三、现存《芜湖县学记》碑为宋代原刻

《芜湖县学记》自北宋大观年间(1107—1110)刊刻立石后,南宋和元朝未见著录。沉寂近500载后,首现于明嘉靖三十五年( 1556 )盛时泰《玄牍纪》,然其所载实为拓本而非原碑。至万历三十六年( 1608 ),王演畴出任芜湖县榷使[5],亲睹米书《芜湖县学记》原碑后,应请汇集米书另刻小字版《芜湖县学记》,并镌刻于原碑之侧。其所作《跋集刻芜湖学记》载于《古学斋文集》,文曰:

集刻米南宫书《芜湖学记》跋∶

米南宫书《芜湖学记》著名翰墨中,余所跋想久矣。比岁榷关莅其地,拂拭纵观,天然秀拔,有烟云飞动之意,南宫大书此当为弁冕,信所传不虚耳。第其中剥落大半莫可辨识,芜阴学士大夫请予摹补其缺,重勒坚琨。予谢日:“昔南宫书《壮怀赋》中失数行,赵文敏冀而卒不敢,予何人能为文敏所不能耶!恺欲不终湮此迹,请改集米小书为横幅,盖字广易就,折册便观,使临池之士得快睹其全,悬砌碑后,未必非当年副墨也。”诸公冁然而诺。因遍参南宫诸帖哀集,浃岁始成刻,若夫本来面目。中虽剥落,正以存轮扁不传之妙,抑所谓周鼎以不用为贵者耳。设有以狐白逍予刻者,则唐人集晋故事在焉。予终袭用古人,又不专徇学士大夫之请巳也。[6]

王演畴之所以“请改集米小书”,是因为“不终湮此迹”,即不想让米蒂所书湮灭无闻。他提出,赵孟疲尚不敢补写米蒂《壮怀赋》,自己更不敢补写《芜湖县学记》。由此可知,王演畴所见《芜湖县学记》碑应为宋人原刻,这正是他如此重视该碑的原因。值得注意的是,王演畴称原碑“剥落大半莫可辨识”显然有所夸张。据清代金石学家王昶《金石萃编》记载,其所录《芜湖县学记》中不可辨识的文字仅35字。生活在清中期的王昶尚能辨识出如此多文字,可见王演畴的夸张描述实为铺垫,旨在凸显自己汇集米蒂书法的功绩。不过其描述仍能反映当时《芜湖县学记》碑确有近半字迹漫损伤的实际情况。

明清有关文献著录三条:

此学记乃字字有体势,亦鲜败笔,又米书中之可贵者。其原碑海内之存否不可知,大抵为伪墨迹者,必自旧拓本中摹出,则虽屡经翻刻,固尚有典刑也。天启乙丑四月廿四日。[7]

安世凤《墨林快事》又小字本。明万历间摹本。

孙星衍《寰宇访碑录》

《宋芜湖县新学记》,崇宁元年,黄裳撰,在芜湖,存。余家藏有宋拓,此碑如所见真迹,赵子亟识其粗疏,诚亦不免,而“千金蹀躞”,元美未为不知言也。黄裳文亦学记中之佳者。[8]

赵绍祖《安徽金石略》

明安世凤《墨林快事》虽提及此碑有翻刻本存世,然孙星衍《寰宇访碑录》所载实为王演畴集米字重刻本,二者均未否定芜湖现存碑刻的原始性。更关键者,清儒赵绍祖作为纂修《安徽通志》的泾县籍学者,不仅深请皖省金石脉络,更藏有宋拓《芜湖县学记》珍本。若此碑系后世翻刻,以赵氏之考据功力及地缘优势,必当在著述中明辨真赝。

考诸碑刻传播史,名碑翻刻现象自宋以降便兼具商业流通与文化传播双重属性。故不能因翻刻本之存在而否定原碑的真实性,此乃金石鉴藏之基本学理。

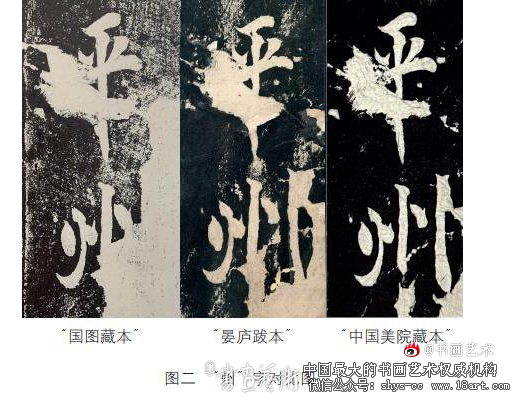

其实从书风比对层面,原碑亦尤具说服力。细审该碑笔法,其款侧取势与率意纵笔皆与米蒂晚年书风契合。若以元符三年( 1100 )《朱长文墓表》、大观元年( 1107)《章吉老墓表》为参照系,《芜湖县学记》虽在结体章法上更趋精熟,然其“刷字”特征与《章吉老墓表》呈现明显谱系关联。三碑创作时段集中于1100—1107年间,恰构成米蒂书法晚期风格演进的实证链条。

四、《芜湖县学记》碑损伤时间考

现存《芜湖县学记》采用竖排右书格式镌刻19行正文。经实地勘察,其损毁特征可归纳为三重表征:其一,碑体左侧整体性缺损,导致原碑第21至23行,部分正文与立石官员名录全佚,第20行文字亦损失及半﹔其二,碑面现存五道断裂纹,左侧断裂带与缺损区域形成力学关联;其三,碑文下半部风化漫滤严重,仅上半部字口清晰如新(图一)。