该册字迹书风与现存原碑吻合,其第一行“太平州芜”与第21行行首“天子有”等字均完整,则符合清初拓本特征。难能可贵的是,经比对原碑,下半部文字在本册中均无大面积损伤。特别是第十行下部“郡太守”三字清晰无损,比《金石萃编》还完整。亦好于万历三十七年( 1609)王演畴所见原碑状况,已属罕见,故为明朝早期拓本或更早。

本册虽缺失109字(主要集中于第11至17行),亦弥足珍贵,仍不失为最佳版本。“州”字所存状态可作为辨别拓本时间的标准(图二)。

(二)“中国美院藏残本”(清早期拓)

此本字迹书风亦同原碑。册页残本,高31.3cm,宽27.4cm,墨拓仅存6开。每页3行,每行5字,存161字。

该拓本见于2021年10月31日浙江美术馆“两宋的金石世界——宋代金石学与印学:文献、实物、图像特展”,因残存6开,无法得见全貌。仅从首行“州”字完整和“芜"字半损情况看,符合张彦生《善本碑帖录》所言清初状态,故此本晚于“李国松藏本”,但仍属清早期拓本。

(三)“晏庐跋本”(清中期拓)

此本字迹书风亦同原碑,原为整拓,后因残缺,商贾便于出售,改成折装。高38cm,宽23cm , 23开,墨拓17开,每页3行,每行约5字。晏庐(曹宝麟)题签并跋。所残缺82字,则经笔者双钩附于册内。本册帖尾第22、23行均存,最后“石”字长撇完整。另首行“州”字,虽有损伤,然字形基本完整,右侧竖笔外侧,尚存有部分碑石拓痕,故属清中期拓本。

(四)“国家图书馆藏本”

该本整幅拓一件,23行,其字迹书风亦同原碑,碑文下半部分漫状态与晏庐跋本基本相同,但是“州”字缺损过半,最后“石”字长撇不完整,故该本稍晚于晏庐跋本(图三)。

(五)“筠翁跋本”

折装,墨拓约有20开,每页2行,每行约5字,亦残缺不全。末有筠翁跋1页。其字迹书风亦同原碑,“州”字缺损过半,最后“石”字长撇不完整。该本时间应与“国图本”接近。另其散佚首行“太平州芜湖县新学记”以及“礼部尚”等字。

(六)“海王村拍卖本”

整拓,23行完整,但下半部漫滤状况比前述版本更加严重。但最后两行尚存,故为清晚期拓本,且早于同治三年( 1864)。

六、其他版本

在原拓之外,尚有集米字重刻、翻刻,以及依临本翻刻本等五种。今一并将各自特征,简述如下。

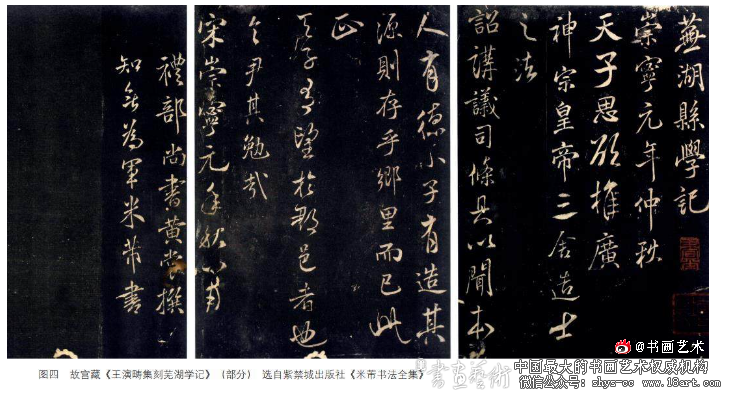

(—)王演畴“集刻小字本”

王演畴集米小字《芜湖县学记》原石已佚,然幸存全本今藏于故宫博物院。《米蒂书法全集》有收录,68行,每行8字不等,单字字径小于原碑,故称小字本。王演畴所集皆出于米帖之中,行草相间。自云“哀集浃岁始成刻”,费尽心血,竟用一年时间才完成。刻工为昊门刻帖高手章藻,故保留了米字原帖神韵(图四)。

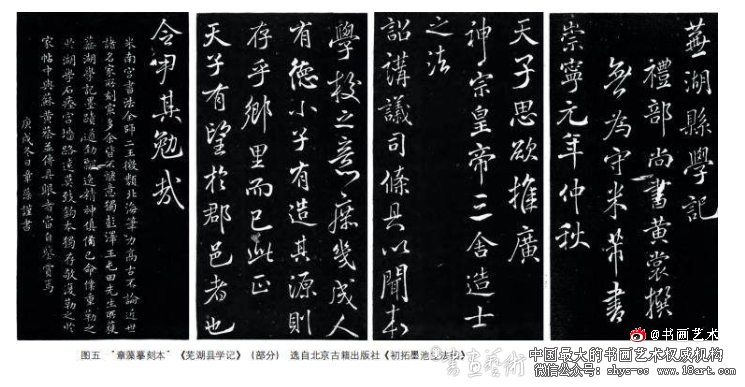

(二)“章藻《墨池堂法帖》本”

章藻自家所刻《墨池堂法帖》卷四,刊有《芜湖县学记》。其跋尾详述始末︰

米南宫书法全师“二王”,微类北海,笔力高古。不论近世诸名家,所刻最多,余皆不惬意,独彭泽王屯田先生所获《芜湖学记》墨迹,道劲飘逸,精神俱备,已命仆重勒之于湖学。石瘗宫墙,路远莫致,钩本独存,敬复勒之于家帖中,与苏黄蔡并传,具眼者当自鉴赏焉。庚戌冬日章藻谨书。[18]

此版亦被《清芬阁米帖》(三刻)收入(图五)。

此跋透露出两条信息︰首先,所刻《芜湖县学记》时间,庚戌即万历三十八年( 1610 ),也就是王演畴集刻之次年;其次,所刻《芜湖县学记》范本为“彭泽王屯田先生所获《芜湖学记》墨迹”。

王屯田即王演畴,据《江西通志》王演畴小传载︰演畴,字孟箕,号震泽,彭泽人。万历壬辰进士,任南京工部,升广西桂林知府。“南京工部”为明代官署名,明永乐迁都北京后,于南京留置,设有营缮、虞衡、都水、屯田四清吏司。故可知王演畴来芜湖前,当在南京工部屯田清吏司任职,方有此称呼。