二、六通信札考兼论书风

1《连日山中帖》时间考

《连日山中帖》,纸本,行书,信札一则,凡 十五行,每行字数不一,共一百四十五字,尺寸 24cm×52.5cm(图1),今藏台北故宫博物院。 襄:连日山中,从容至(下缺数字)所无 也。遽别,益用怀企。是晩亦复下山,方念 走讯,而专帖已坠前矣。河豚甚富,甚鲜甚 鲜!与诸人大嚼,无不赞美。市贾甚寄,为帑 人费,为有愧耳。香饼已、巴脯、方糖、霜饼 范皆遣去,幸视。至宰座处极荷重言,亦已 从郡中投词以应之矣。

见镪顿有随即无之 苦,于庵中固尝言乏矣。大儒欠通世务,未易 救疗,为可惜耳。一事目属心至,达其中无曲 折云。襄上,一哥制干。〔7〕 该帖文字最后还有十八个字附言:“新班 贤甥承奉,不别简,前日谢过访,未须行答。”〔8〕 (见清卞永誉《式古堂书画汇考》卷十)对于此 札,历来众说纷纭,颇难定论。

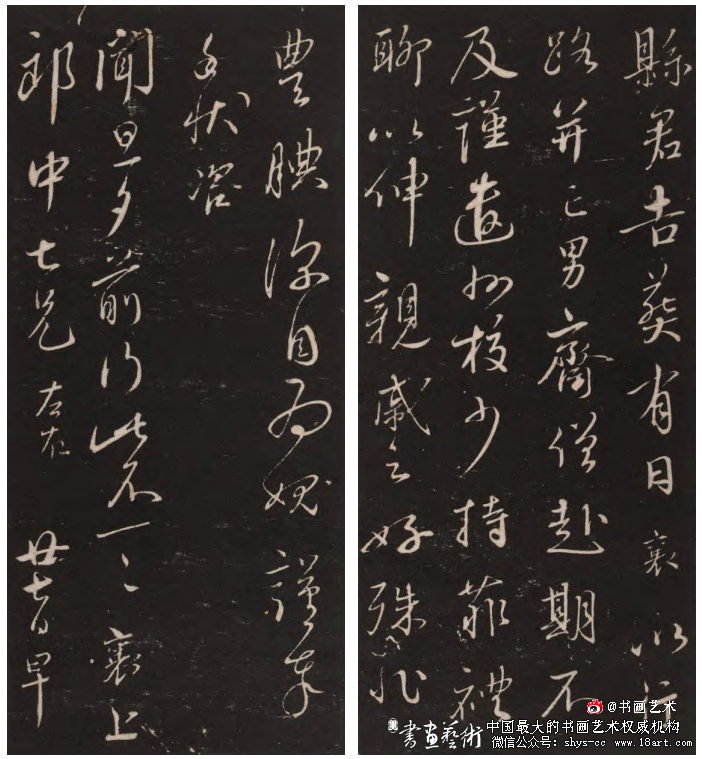

图4[北宋]蔡襄 县君帖(拓本,局部) 中国国家博物馆藏

在真伪问题上,曾遭到台北故宫博物院专家质疑。在创作时间 上,大多专家学者普遍共识为蔡襄早年作品, 并没有给予确切的时间定论,近年不乏1037年、 1063年所作之说。笔者通过多方查证和研究, 认为《连日山中帖》确系蔡襄手迹,28岁所作。

宝元二年(1039)之春,书致时在江阴守制的葛 宫,其书风处在“趋时贵书”时期。理由有三: 首先,从称谓上看,此札署称受信人为“一 哥制干”。遍观蔡襄家族及亲戚同辈当中,当 时符合该称呼的只有内从兄屯田员外郎葛宫一 人(葛惟甫长子),是为“一哥”(在其家族中, 葛宫排行第七,故又称七哥、七兄);“制干”是 “制置司干办公事”简称。据宋李涛《续资治 通鉴长编》卷一百十三载明道二年(1033):“辛 未,诏梓、遂、资、普四州岁饥。”〔9〕 四川全境旱 灾,梓州路出现饥荒,大量流民,食不果腹。元 脱脱《宋史》,明李贤《明统一志》卷六十八, 清黄廷桂《雍正四川通志》卷七皆载葛宫:“知 南充县,有惠政。时东川饥,民艰食,部使者檄 宫守(守为低官高配)资、昌两州,悉以惠爱著 闻。”〔10〕

由此可见,从明道二年(1033)至景祐四 年(1037)六月之前,葛宫皆在四川守资、昌两州 任上,忙着赈灾,安置流民。其母吴氏“以景祐 四年丁丑六月二十三日卒”〔11〕 。七月,葛宫解官 回家,开始丁母忧。 其次,从时间上看,景祐三年(1036)春,蔡 襄偕弟高同赴吏部铨选,途次江阴,将妻孥暂 留岳母家。

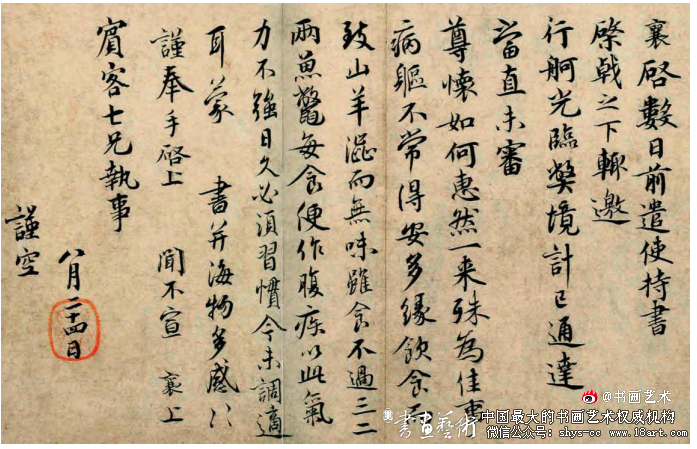

图5 [北宋]蔡襄 行书持书帖 27.2cm×57.4cm 纸本 故宫博物院藏

七月,赴洛阳任西京留守推官。冬, 请假至江阴接家眷,途遇奉诏还台,新授侍御 史庞籍。宝元二年(1039),蔡襄试大理评事,加 散官朝奉郎,仍就西京留守推官任,其间“曾权 洛阳县事,屡陪诸君出猎”〔12〕 ,与信中“连日山 中”“是晩亦复下山”之句相印证。“遽别”是指 匆忙辞别之意,说明蔡襄与葛宫曾仓促见过一 面,时间应在葛宫母吴氏去世之际,前往江阴 吊唁之时。“河豚”肉肥味美,在江阴,最佳上 市时节,皆在每年清明前后。

“大儒欠通世务, 未易救疗,为可惜耳”,即为景祐四年(1037)闰 四月,蔡襄《上庞端公书》中所言提“老儒茅知 至,及泉南、临漳、莆阳三郡税丁事,颇自嗟邑。 盖将归而为上言者”〔13〕 。蒋维锬在《蔡襄年谱》 云:“茅知至为仙游老儒,隐居不仕,专研坟典, 倡六经孔孟之学,著有《二十一史释》《注十二 经旁训》。

庞籍回朝,荐授国子助教,但累征不 起。”〔14〕 可见,以上史料与此札所提内容相吻 合,确系真迹无疑。 此札附言中有“新班贤甥承奉”之句,极 有可能是指蔡襄与葛宫共同熟知的姻亲之子, 以宝元元年(1038)十一月,郊祀,恩荫补官,于宝元二年(1039)三月,进京铨试或赴任州县幕 职,绕道抑或途次洛阳,过访蔡襄一家。

再者, 是年初,宋绶以资政殿大学士,礼部尚书继接 范雍出知河南府,“蔡襄以属吏,颇蒙知遇,遂 从宋绶问笔法”〔15〕 。所以,笔者认为:此札应写 于宝元二年(1039)三月。 再次,从书写风格看,该帖虽有明代董其 昌、陈继儒、周叔宗等多人的题跋,但基本都 是褒奖,并未给予公正客观的评鉴。

笔者从该 札书法特征入手,将该札与蔡襄成熟期的《思 咏》《虹县》等诸帖相比,发现其在笔法上不尽 人意,通篇牵丝缠绕未能打开,明显处在行书 初学阶段,还没有“苟知其术,适可兼通”,未 能“傍通点画之情,博究始终之理”。这说明, 青年蔡襄在学书取法上,深受“趋时贵书”的影 响,尚未开阔视野、上溯魏晋,确系早期作品。

综上所述,笔者认为,此札应作于蔡襄28 岁。宝元二年(1039)三月,河豚上市时节,蔡襄 时任洛阳西京留守推官、权洛阳县事,屡陪同 僚进山狩猎期间,复函请托、感谢时在江阴丁 母忧的葛宫,并言叹自己俸禄微薄、入不敷出的 一封家书。

2.《荔子帖》时间考

《荔子帖》拓本,行书,信札一则,凡八行, 共五十字(图2),见明宋珏《古香斋宝藏蔡帖》 卷一,国家博物馆藏。 五月廿四日,襄启:热甚,不审尊体起 居何如?园中荔子新熟,分奉四百枚。今岁 风亭熟皆晚,俟有佳品,当驰献耳。襄再拜, 七哥制干。〔16〕 历代先贤以及当代不少学者,普遍把《荔 子帖》时间定为:至和三年又嘉祐元年(1056), 五月二十四日,蔡襄于枫亭老家,作书致时在江 阴为妻守制的葛宫,当天抵兴化军城。翌日,作 《军城帖》致长女。笔者在考析《荔子帖》中发 现,蔡襄在此札中对葛宫一改官阶的称署;在 行文格式上一改平时落署“日期”习惯。

此外, 笔者多次把该札与《军城帖》做比较分析,不 论在用笔、结字,还是书风上,两帖之间皆存 在很大的差异,故笔者认为蔡襄所作的《荔子》 《军城》两帖不在同一个时间段。理由有三: 其一,该札称葛宫为“七哥制干”。早在皇 祐三年(1051)八月二十三日,蔡襄作《虹县帖》 中,对葛宫就明确称署“郎中尊兄足下”。

这说 明,葛宫已从员外郎擢升为郎中官阶。况且,至 和二年(1055)葛宫已转升尚书兵部职方郎中。 六月二十七日,蔡襄在《县君帖》中,也称葛宫 “郎中七哥左右”。翌年(1056)五月二十四日, 作《荔子帖》时,却称葛宫“七哥制干”,这于情不通、于理不合。蔡襄与葛宫关系甚笃,完全熟 知葛宫的官阶升迁情况,断然不会犯称谓上的 低级错误,岂有书称比“郎中”官阶还低的幕 职简称的道理。加之,北宋初期“州将幕官”叙 迁制度多变,复杂难考。据笔者了解,升迁与荐 举、考课紧密结合,同是一官,迁转不同。

具有 员外郎官资的一般幕职官员,在磨勘合格的前 提下,文官每三年迁升一等。仁宗时,“升朝官 由员外郎转郎中阶,必须三年,无私罪,有监司 或清望官推荐乃可”〔17〕 。想必,葛宫从景祐二年 (1035)尚书屯田员外郎,到皇祐二年(1050)前后 官资已到“止法”官阶,就不能再往上迁转,除非 超过此阶进一步晋升。

皇祐二年(1050)九月“大 飨天地于明堂,大赦,百官进秩一等”〔18〕 。疑是 年,葛宫擢升郎中官阶。如此推算:《荔子帖》 应为蔡襄在家守制时所作,葛宫仍为路级官署 的属官期间。 其二,蔡襄在此札中,起首就点名时间“五 月廿四,襄启”,一改平时书写尺牍格式。

纵观 襄与当时文人士大夫之间书信往来,所署“日 期”皆落文后,字体更小于正文。而此札书写方 法,如同魏晋人尺牍行文,信中又有“分奉四百 枚”字样,与王羲之《奉橘帖》中“奉橘三百枚” 之句,有极其相似之语,这显然有模仿魏晋“二 王”尺牍之嫌。这种模拟创作方式,必在环境宽 松和时间充足的情况下静心为之。

而蔡襄在《军 城帖》中云:“自到军城,此两日出入,兼为寻 地,去一两处,然未甚安,只是疲乏。欲趁未赴 任间,了却葬事,又难得地,极萦心也……郡太尚在风亭,未来。暑热,且好将息。”〔19〕 由此可 知,蔡襄为寻安葬妻、子墓地,寓居兴化军转 运厩舍多日,这两天并没回家探望老母,何来 头天(五月二十四日)在枫亭老家给葛宫寄奉荔 枝之说?综上所述,可以断定:《荔子帖》并非 作于《军城帖》前一天。所书时间要早于皇祐三 年(1051),即葛宫擢升郎中之前。 其三,该札在用笔上存在拖拉之病。通篇 给人感觉线条流滑,字里行间笔断力弱。

这足 以说明,蔡襄在这个时期的行草还没有走向成 熟。笔者发现蔡襄在家开始丁忧之前,历年所 作的尺牍中,除《连日山中帖》为行草外,其他 《北苑十咏》《海隅》《门屏》等帖皆为楷书, 用笔老道,点画醇正。独庆历八年(1048)四月 《虚堂诗帖》通篇楷书中,有一个“热”字草 化,与该札中“热”字,在用笔、结字上极近相 似,如出一辙。

自皇祐二年(1050)十一月,蔡襄 服除,被召赴京复职。至皇祐三年(1051)五月途 次镇江为止,道中所作的《入春》《思咏》《陶 生》等帖,皆为草书。从楷书一步到草书,这种 断崖式的转化有失常理,蔡襄曾自云:“古之善 书者,必先楷法,渐而至于行草,亦不离乎楷 正。”〔20〕

自然深知其理,必然有研习的过程。而 该札所具有的书风,恰恰能反映出蔡襄行草转 化时期的特点,正如明王世贞所云:“蔡忠惠略 取古法,加以稍工,稍滞而不大畅。”〔21〕 使《荔 子帖》在无形中,成为蔡襄中年书风嬗变的有 力佐证。 综上所论,笔者断定:《荔子帖》应在蔡襄38岁,皇祐元年(1049)五月二十四日书致葛宫。是 年,长女婿谢仲规,葛宫子汝平,同登冯京榜,进 士及第,可谓双喜临门。

疑此时的葛宫,已罢州 将幕职回家“待阙”或“久处京尘”。时葛密(宫 三弟)罢泉州清溪知县任,“天性恬靖,年五十, 忽上章致仕”〔22〕 。北归江阴道中,途次仙游,过 访妹夫蔡襄,于五月二十四日辞行之际,蔡襄请 其捎带给葛宫分奉的荔枝及此札。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/CaiXiangZhiGeGongLiuTongXinZhaYanJiu_2.shtml