就大体来说,这是东汉最初的楷书”[26]。 由此可见,在麦华三的简牍书法研究中,行书和楷 书在书体演变时于很多简牍中存在着共生现象—— 行书和楷书的书体特征存在于同一个简牍上。此外, 麦华三还在简牍中发现了书体变化的过渡性和滞后 性:“忽有一二简书兼别体笔意者,此可以知其时 书体酝酿变化。

吾人应细心寻其脉络,然后知其蝉 蜕于何体,成熟于何时也。”[27] 此处所谓“酝酿变 化”即新旧书体的过渡阶段,这种过渡阶段正是书 法学人厘清书体演变节点的证据;“或有一二简仍 作前期书体者,此不必注意,盖该体之回光返照而已, 与书体变异无关”[28],这里的“回光返照”即个别 简牍书写的滞后性,新书体已经发展成熟,但是很 多人仍用旧体书写。因此,麦华三从简牍研究中得 出了书体发展的特征:“乃知文字有渐变而无突创, 书体之迁嬗,乃逐渐而来。”[29]

(二)以简牍补证书史

简牍作为书法史料,除了有助于厘清书体的发 展脉络之外,还能补证书史之阙。对于这一点,麦 华三有着清晰的认识:“上述西汉诸名家,真迹已 荡然无存,惟东汉之碑碣,魏晋之法帖,传世而已。 此不全不备之书迹,未能满足读书史者之需求也。 幸而西陲简牍,尚有遗留,且由西汉至西晋诸简悉 备,欲证史实,舍此末由。

是不能不以边疆之简札, 补助汉晋中原丰碑之不足矣”[30]。 在麦华三的简牍研究中,简牍对书史的补证主 要体现在两个方面,其一则为简牍可补书史之阙, 如通过西北简牍论证西陲书法的发展状况,“甘露 简之甘字,从日从一。建初简之初旁从衣,不失六 书之矩范,此可以知其字学之不苟也。史游急就之 篇,数数书之,又足证其于字学之留心也。

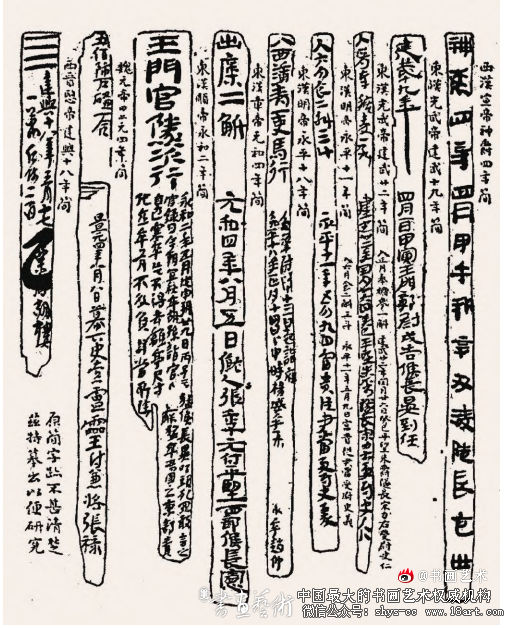

麦华三手摹简牍作者供图

至其肄 习书法之勤,尚有始建国简、龙勒长简、急就篇简,及张济逞、张超济、华玄等书稿可证。满纸满简, 纵横书字,临池之迹宛然,是知西陲书风之盛,亦 非偶然也”[31],“木简书法之造诣,不特后人莫及 也,即比之当时汉魏晋名家,其作品亦无逊色焉…… 是知西陲边戍,虽无书家之名,而有书家之实,其 书法之造诣,当与汉书名家,分庭抗礼。”[32]

再如 简牍书法对西汉书法的补充:“西汉碑刻,稀如星凤,宋欧阳修著《集古录》时,已不见有西汉人字, 学者每引以为憾,经元明至清,西汉石刻,渐有发 现,然为数寥寥,且属小品……最近西陲掘出木简, 西汉书法之真相,始豁然大明。”[33] 其二则为简牍 补证书史现象与作品,如以简牍品评碑帖书法:“今 观《阁帖》所刻蔡文姬、锺繇、皇象、司马懿、杜预、 卫瓘、卫恒、索靖、卫夫人等法帖,虽或传模失真,尚不失为佳书,可与木简相发明处证多也。”[34]

以 简牍论证三国楷书书迹非伪作:“三国楷书,传世 较少……多有疑为伪作者……今则木简俱在,可证 明其(《荐季直表》《八濛山铭》《葛祚碑额》) 非伪矣。汉章帝元和简,锺繇极肖之,汉顺帝永和 简,葛碑极近之,魏元帝景元四年简,极肖八濛山 铭。”[35]

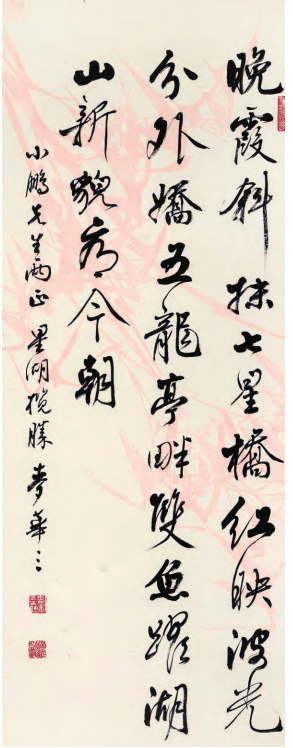

麦华三 行书《星湖揽胜》 作者供图

以简牍论证“锺王”书法之真伪:“故历 来据碑刻以研究书史者,每疑魏晋‘锺王’等书迹 为后人伪托……今者木简俱在,知‘锺王’书法实 承汉魏简牍书风一脉而来。以云摹写失真,真伪参 半,则诚有之,以为纯属伪作,则过于武断也。”[36] 以简牍证明碑帖书法不同之原因:“观于汉初诸简, 已为隶书,而西汉碑刻尚为八分。

东汉中叶诸简, 已为楷书,而魏晋碑刻,仍为隶体。盖时代之好尚, 必在于该体书成熟之后,乃认为可垂久远之书,而 施之金石也。至若简牍书风,则可随时流行书体而 转移,故能先于碑刻,而各体已备。”[37]

二、拓今:师法古人碑帖之津梁

麦华三以简牍梳理书体变迁的脉络时,把简牍 看作书法史研究的学术文献。在“书法史学术文献” 的身份之外,简牍还是珍贵的书法艺术作品。麦华 三同样非常重视简牍书法的艺术价值,并认为简牍 书法极大地拓展了时人研习书法的取法范围,“今 者地不爱宝而汉晋木简出土,又得科学影印术之助, 为之广播,汉晋书法之真面目豁然洞开,以至南海 著《书镜》时,又增一生力军,从此取精用宏,自 可再进一步而为本汉传晋之论矣”[38]。

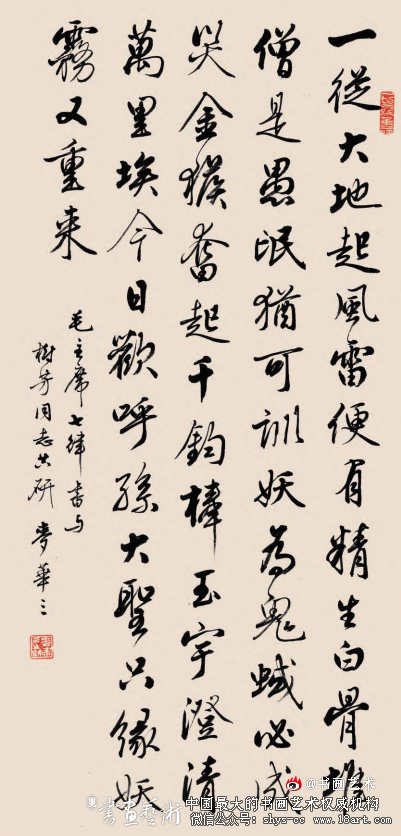

麦华三行书毛泽东七律

言下之意, 学书之人应当将简牍书法作为重要的取法对象。 麦华三之所以强调师法简牍书法,原因有二。 一方面,与存世可见的汉晋书法相比,简牍书法是 墨迹。麦华三认为学习书法最好以真迹为范本,“临 池学书,取法贵上,尤贵得其原迹以为范本”[39]。 对于汉晋碑刻,“碑石经风雨剥蚀,笔法难寻”[40], 但是简牍书法则不同,“木简新近出土,笔法易 观”[41],所以,麦华三认为应当把简牍书法作为学 习碑刻的阶梯,对照学习,这样才能真正得汉晋碑 刻之三昧。

对于同样是墨迹的晋帖,“是皆唐宋人 所模耳,等而下之,元明清所摹,亦称晋帖”[42],但是这种“二手”晋帖并非真迹,所以麦华三认为 “与其假道唐宋人,以间接问津,何如直临木简, 以汉晋人为师耳”[43]。此外,对于章草,“银钩虿 尾之势,摹刻殊难”[44],所以古人摹勒之章草法帖, “皆只形似,无复雄强之态,不逮所闻远甚”[45], 麦华三认为简牍则是学习章草的必由之路:“今则 建武、永平诸简,章草之典型具在,学者可以直学 本师矣。”[46]

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/MaiHuaSanJianYanJiuZhongDeShuXueSiXiangJuYu_2.shtml