最 初为什么选择《龙门二十 品》,是因为当时从别人手 中借了一套字帖,从中得益 最多的是《北海王元祥造 像》,因为《北海王元祥造 像》在字势、笔姿、结字上 与《大字阴苻经》的势态非 常接近,而且《北海王元祥 造像》的书写性极强。当时 我们还没有领会到碑的线质 的深层次,只是在外在姿态 上一下子就接轨了,投入也 较多,所以一写就上手。在 此基础上,又用这种笔调 去写《爨龙颜碑》《爨宝 子碑》。所以我在上世纪80 年代有一段时间都是以“二 爨”的变的基调来进行创 作,再加上对《张猛龙碑》 《张黑女碑》的学习,就在 字势上有了更多的积累,可 以说都表现在了上世纪80年 代后期的楷书创作中。应该 说这时期开始真正初步具有 了比较正式的创作,我上世 纪80年代后期的楷书获奖实 际都是这个基调的作品,就 是有碑的质感和外在形态又 有唐楷的细腻和书写性。这 样的结合,让人感到鲜活,而且面貌上又不拘泥于一碑一帖。

比如说我这一 时期作品里,有一些以《爨龙颜碑》为基调然后 又有一些书写性的东西,把它写得雅化一些,秀 美一些;有时候又把它写得靠近《爨龙颜碑》, 把它写得方整、朴厚、灵动;有时候又把它写得 靠近《龙门造像》一些,写出那种斩钉截铁的硬 朗。我在楷书面貌上就一直没有拘泥于一碑一帖 的面貌来创作,而是从学的这么多碑里面去归纳 出一种技术语言,然后在形态、造型的选择上借 助于帖的势态去强调书写性来有效地接触其他魏 碑艺术,把它们统一到一起。现在回头来看,第 二个阶段的学习、创作是非常重要的,尽管有很 多刻意的成分在里面,有很多理性的成分在里 面,但都没有脱离就楷书写楷书,虽然我在里面 用了些书写唐楷的书写性去进行表现北碑东西。 比如说我在这个过程中对邓石如、何绍基、赵之 谦楷书的学习,都花了很大的力气,而且对解读 北碑,对楷书的学习起了相当大的作用。所以这 段时期,我的楷书基本走向了创作,而且能够按 照自己的审美需要来融会贯通,把这种有碑的意 味而又有较强的书写意味的楷书写出来,迅速得 到了书家的认可。

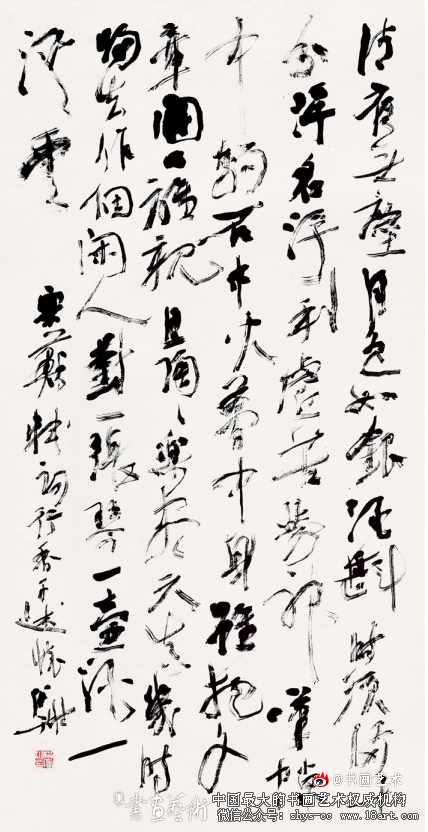

洪厚甜 行书 苏轼《行香子·述怀》 248cm×124cm 2018年

(三)第三个阶段的学习、创作探索。 严格说来应该在2000年以后。因为在第二 阶段上世纪90年代初期的时候,我意识到,在楷 书上再深入,已经觉得比较吃力了。写到那个时 候,我又怕把它写油了,写滑了,又怕把它弄成 一种定势,僵化下去。有了这么一种危机感,我 选择通过对其他书体的学习来侧面迂回,加深对 楷书的表达。 于是我开始学习行草书,尤其是对二王笔 法体系的学习。在上世纪90年代初,我花了大力 气对二王的笔法学习研究,对秦篆、汉篆、清人 篆书、汉碑的几个体系学习研究。分门别类的学 习研究,花了将尽10年时间。

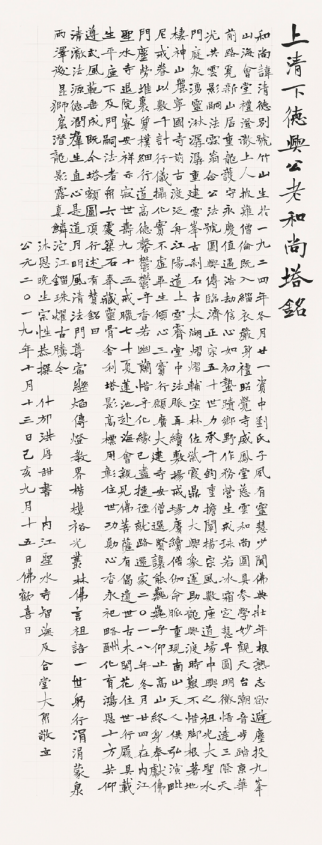

洪厚甜 楷书 《上清下德兴公老和尚塔铭》 161cm×62cm 2019年

对这两块的学习, 最关键地解决了我的两个问题。第一,篆隶这一 块,彻底解决了我的线质的表现。通过对篆隶书 的学习,我逐步认清了中国书法的这种本质,就 是大篆体系线的阳刚,小篆体系线的阴柔。对这 两种线形有了体验,表现力大大的增强了,基本 上解决了我在楷书创作上对线条内在质的需要, 以及线的内核本质丰富性的需要。第二,对二王 的传统帖学笔法的学习。我深入学习了米芾、 《书谱》、二王的传本墨迹、赵孟頫、董其昌、 王铎等二王传统帖学笔法体系。这一系统的学 习,彻底解决了我在楷书书写过程中需要的技术 转换:线与线的排列,线与线的关联,线与线的 亲和力,线的纵向性和线的排列关系,以及这种 组织的内在联系。线质、线的组合关系上的问题 彻底解决了,这就为我进入第三阶段的创作提供了较大的支撑。

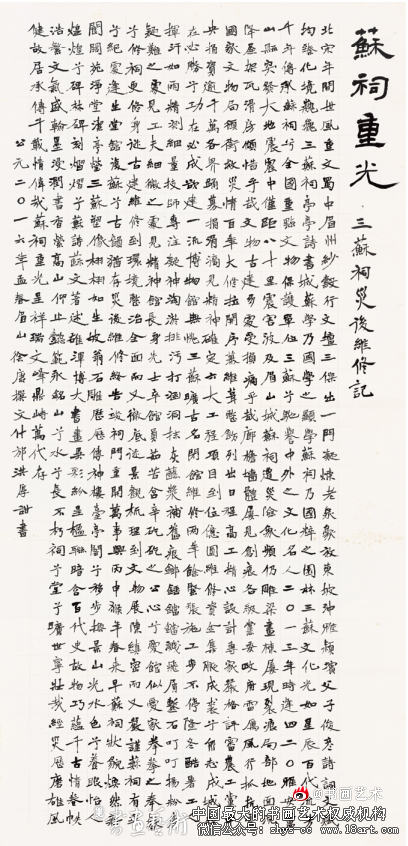

洪厚甜 楷书 《苏祠重光——三苏祠灾后维修记》 210.6cm×105.6cm 2016年

我第三阶段的 楷书的创作,基本上就是以碑 的体系,碑的形质,然后把传 统的帖学笔法体系转换到碑学 的创作中去。所以,这个阶段 的楷书创作,基本体现出了在 线质上,在线的表现上,是篆 隶的基本线质,在点画的转换 上,它又包含了帖学的精微的 技术技巧。朴厚的线质和精微 的技术相结合以后,楷书透露 出的气息让人感到既朴茂又典 雅,既雄强而又不乏灵气。我 这时期就是在这个基础上写出 了这样的“鲜活”的楷书,它 能大能小,能收能放。我在第 一阶段、第二阶段的创作,选 择的形式基本上是界格,每个 格子写一个字,这是比较机械 的,工稳的,即使有姿态,它 也在格子里。到了第三阶段, 我选择的形式,就不一样了, 有格子,又可以超越格子,有 界格而没有界格,我的字可以 随心所欲,在一个块面内随意 布局,打破格子,有格子而没 有格子,做到乱石铺街,随意 错落。第三阶段还有一个重要 的板块,就是我在进行碑体创 作的时候,返回来重新审视唐 楷。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ShuFaXueXiYuChuangZuoTan_2.shtml