(二)徽派版画中白描线条的运用

1白描在人物刻画上的运用

以线塑形是徽派版画艺术最为基础的表现形式。从线条造型 艺术层面审视,在徽派刻工黄近阳所刻图本《新镌女贞观重会玉簪 记》的插图(图3)中,其艺术水准达到了较高境界。在人物创作 进程中,既须契合文字对人物的描述,又要满足读者的视觉审美预 期,这对插画家提出了较高要求。

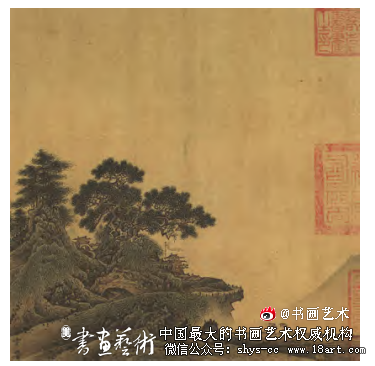

图5 宋 贾师古 岩关古寺图 26.4cm×26cm 台北故宫博物院藏

其中诸多角色具备古典美感,如 发丝般纤细的线条过渡自然,身形较为修长,共同彰显了明朝末期 的审美理念。自古代以来,画家便极为重视衣纹的表现技法,衣纹 向来是线描造型的关键要素。正如“曹衣出水”“吴带当风”所展 现的,灵动优美的衣纹在一定程度上能够展现人物的精神风貌。

2. 白描在景物描绘中的作用

明清时期,徽派戏曲插图创作深受传统山水画“山大于人” 美学观念的影响,在构图布局上呈现出以景物为主、人物为辅的艺 术特质。徽州版画艺术家借助精妙的景物叙事手段,把自然景观转 变为人物情感的视觉承载,使山水草木成为传达戏剧核心内涵的关 键意象。

其景物体系主要由三部分组成:一是层峦叠嶂的山石与植 被,二是灵动飘逸的云水景象,三是隐现于林泉之间的亭台建筑[2]。 在艺术表现维度,徽派匠师展现出卓越的造境能力:从苍茫山 势的肌理线描到案几纹饰的精细勾勒,均体现出其“致广大而尽精 微”的创作旨趣。

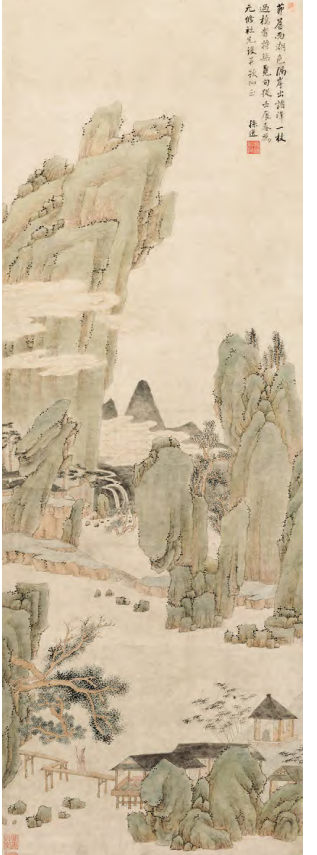

图6 孙逸 溪桥觅句图 150cm×56cm 安徽博物院藏

为增强画面的叙事张力,艺术家常运用“藏露相 生”之法营造诗性空间—或让琼楼玉宇在氤氲云霭间半隐半现, 或使桅樯扁舟在惊涛骇浪中半沉半浮,这种虚实相生的处理方式既 营造出空灵悠远的意境,又在观者与画境之间搭建起审美想象的桥梁。尤其是在云水母题的刻画方面,明代戏曲插图普遍运用流动的 线性语言,通过笔触轻重缓急的变化,将自然物象的韵律美感转化 为充满戏剧张力的视觉表达,展现出细微差异可产生巨大效果的艺 术精妙[3]。

3. 白描在构图形式上的运用

徽派戏曲插图的视觉建构体系展现出多元共生的艺术特质。其 图像构成借助对自然元素(如山石、流水、古木、云霭)与人文意 象(如亭台楼阁、舟车牲畜、戏曲人物)的精妙整合,既须达成图 文元素的和谐共融,又要实现对立统一的视觉均衡。

画面布局深谙 传统美学准则,于宾主呼应、虚实相生、疏密得当、开合有序、藏 露适宜、黑白辩证、大小对比等多重辩证关系之中,营造出富有节 奏韵律的视觉场域。在《人镜阳秋》环翠楼刻本的卷十三《堂会》 里,刻画了帝王用膳、戏曲侍奉的场景,用膳的帝王与桌前下方的 表演者以对角线形式展现,人物主次分明,聚散相宜,形态极为自 然。绘刻者采用铁线描技法,线条简洁明快,静与动、疏与密、曲 与直的对比运用灵活,令画面极具生动性[4]。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/ZhongGuoHuaXianTiaoZaiHuiPaiBanHuaZhongDeYunYong_2.shtml