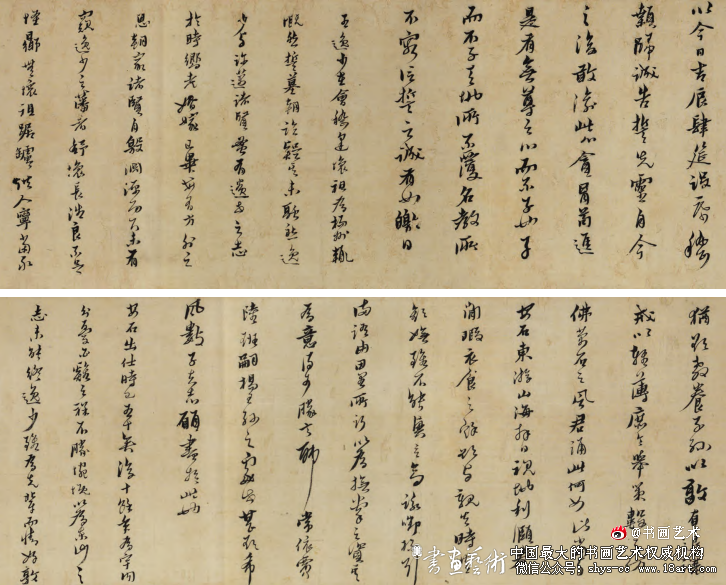

三、解释与讨论

如何解释展览所呈现出的明清书法流变大势?或许,我们必须从书法主要功能上的转变入手,才能豁 然开朗。 在古代的文人生活场景中,册页和手卷更适合独自欣 赏或者少数几个人聚在一起一同欣赏。在展览中展出的册 页和手卷,有些是书法家自己日常的临习或者自由创作,有 些是其为他人所作或所藏的书画作品而写的题跋,有些则 是有特定对象的应酬之作。

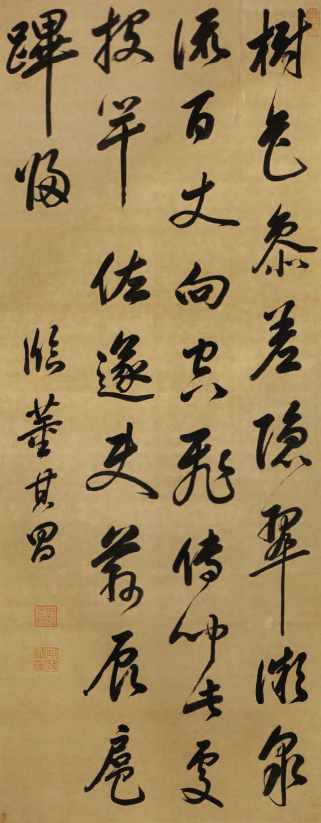

图7 [清]玄烨 行书临董其昌书轴 164cm×64.3cm 绢本 张叔诚先生捐赠 天津博物馆藏

释文:树色参差隐翠微,泉流百丈(尺)向空飞。传闻此处投竿佐(住),遂使兹辰扈跸归。临董其昌。

钤印:康熙宸翰(朱) 敕几清晏(朱) 渊鉴斋(白)

总而言之,这些册页和手卷所 服务的对象无非是“你”或者“我”,是具有一定“私密性” 的,本身不必然承担向第三方,也就是“他”或“他们”展示 的功能。 而立轴则不同。立轴更适合不确定的多人同时或者不 同时进行观赏。比如悬挂在书房或者客厅的立轴,所有来 到这个空间的客人都可以看到,不管是谁,也不管什么时候 来。这些客人相对主人和书法家来说,无疑是第三方,是他 者。但正是这个第三方,却是这件作品所服务的重要对象。 从这个角度看,立轴天然具有一种“公开性”,其所彰显的 不仅是自身的艺术美,往往还展示了书法家和主人的某种 特定关系,天然就承担着面向第三方进行展示的功能。

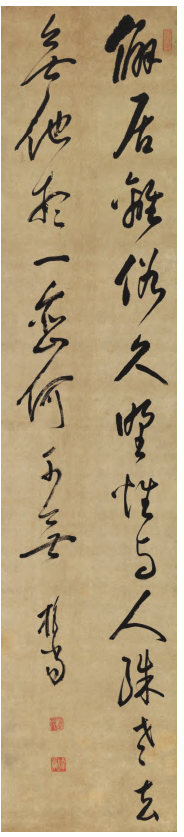

[清 ]普荷行书五绝诗轴 128.5cm×27.5cm 纸本天津博物馆藏

这种面向“第三方”的特点在朋友应酬的作品中可能 还不是特别突出,但在具有某些政治意味的作品中却体 现得尤为明显。比如展览中展出的明王鏊《行书七律诗轴》 (图6),多少代表了时任吏部右侍郎的王鏊对即将离京赴 任浙江提刑按察副使的友人陆完的支持,相信如果陆完在 办公地点悬挂此轴,大概率能起到利用王鏊的地位和声望 压服当地官僚、降低自己开展工作难度的作用,而这或许也 是王鏊特意创作此轴送别陆完的用意所在。 清玄烨《行书临董其昌书轴》(图7)就更是如此了。这 件书法的受赠者于照在其左侧裱工上的题跋中说:“康熙 四十一年二月臣准守制在籍,值驾幸五台。

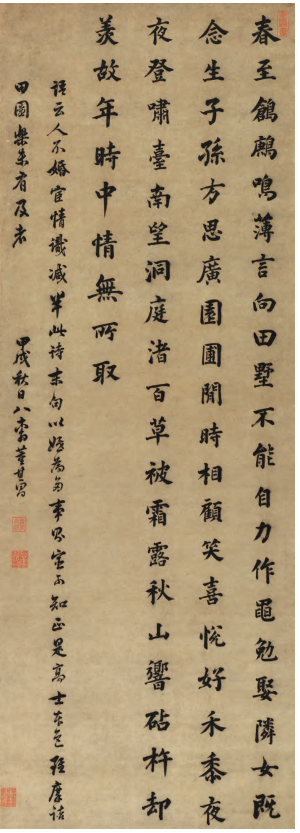

[明 ]董其昌楷书唐诗轴 170cm×60.5cm 纸本崇祯甲戌(1634)天津博物馆藏

臣准趋至行在 陛见,倍承温谕,赐御书临董其昌字一幅,以天藻之流利, 仿名臣之挥洒,雄浑浩博,实为过之。臣拜受此帧,每仰 宸章,益钦圣学。悬诸堂上,如日对龙颜,何其幸也。装潢 成,谨志于侧。臣于准敬书。”可以明显看出,玄烨赐于照书 法,是一种特意为之的施恩和示好;而于照将此作悬挂堂 上,无疑也是对自己政治地位的一种彰显。

这种彼此心知 肚明的交互虽然具体发生在君臣两人之间,却同时也是一 种公开的“作秀”。从这个意义上说,玄烨使用什么书体、 书写了什么内容、书法艺术是否高超,反而是次要的问题了, 最重要的是他的帝王身份和他赐予亲笔这一事实。 需要补充说明一点,在清代中后期,书法的商品属性逐 渐开始显现且日益显著。

如果排除其背后的“人情”因素, 则家里挂有名家书法,有美化环境、陶冶情操的作用,但恐 怕更多的还是对此“商品”所有者财富和地位的表征和展示。很明显,这种情况的书法也有面向“第三方”的特点。由于仅从 作品很难读取其“交易”信息,本文只做以上定性讨论。 同样是基于功能的需要,立轴类作品的平均字号普遍要大于手 卷、册页类书法。

只有字号较大,才能让进入其悬挂空间的人比较 轻易地产生关注,并相对轻松地识别、阅读、欣赏。发展到后来,甚 至有些手卷、册页的字号也大了起来,这或许是书家逐渐习惯写大 字的缘故。 在这种趋势下,适合写圆转流畅小字的硬毫笔和熟宣纸就显得 越来越不合时宜了,羊毫笔和生宣纸的组合日益为书法家们青睐。

而书写工具和书写材料的改变也在选择适合创作的字体,并潜移 默化地改变书坛的审美取向。最终,随着金石考据之学的再度兴 起,沉着厚重的隶书、篆书,以及带有所谓“金石气”的楷书、行书 脱颖而出,以“碑派书法”之名蓬勃发展,最终成为书坛的主流。 综合上述,明清书法流变的本质,或许是书法逐渐由“私域” 走向“公域”的结果,其主要功能从写给“你”“我”看,变成写给 “他”看。至于具体到各个方面的变化,无论是物质层面的形制、材 料、书写工具,还是艺术层面的字体、字号、审美取向,都是基于这 种功能上的转变产生的。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/cxzfzmqsfzkmqsflbds_3.shtml