石涛上黄山,与当时的冰琳上人有 往来。藏于日本京都泉屋博物馆的《黄 山八胜图》之《白龙潭》一画上有题诗: “高人修白业,朝对白龙潭……辗转忽十 载,春风乘舆篮……飞步出空外,鸾鹤 方同骖。”[2]这里的“高人”即指冰琳上 人,石涛的前半生以僧人的身份度过,两 人交往亦有石涛寻仙访道的思想追求。石 涛晚年出佛入道,黄山又被誉为“道教仙 山”,石涛与冰琳探讨真理之时,或许也 为他晚年的思想转变埋下种子。在石涛心 中,宗教并不是他的归宿,“飞步出空 外,鸾鹤方同骖”这样自由的境地才是他 的追求。

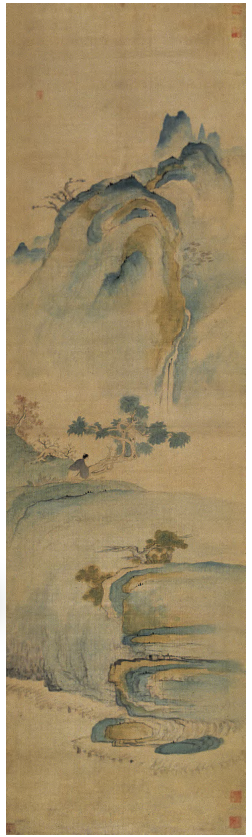

图4 石涛黄山十二条屏·白龙潭上绢本设色 168.5cm×48.4cm 1671 年福建积翠园艺术馆藏

石涛当时与宣城书画社的诸多画家 的交往也与黄山相关,结交友人有梅渊 公、施闰章、梅庚、江注以及吴晴岩等, 而关系最为密切的朋友要数梅清,两人常 常互相题诗,也有许多共同好友。梅清曾 为石涛《黄山图》题诗:“石公贻我图, 恍惚不可解……我写泰山云,云向石涛 飞。公写黄山云,云染瞿硎衣。”梅清以 画黄山之云为长,石涛曾写诗赠梅清: “江左达者人共传,瞿山先生思渺然。静 把数编朝隐几,闲携卮酒夜移船。已知词 赋悬逸赏,好使声名谢尘埃。揽衣直出青 霞上,我欲期君种白莲。”石公的缥缈之态、舒卷之姿全都涌入梅清的画中。

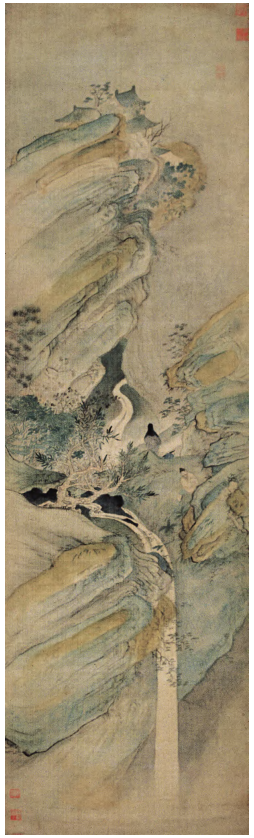

图5 石涛黄山十二条屏·丹井鸣弦绢本设色 168.5cm×48.4cm 1671 年福建积翠园艺术馆藏

石涛 绘画中的清新空灵则来源于梅清,两人并 称为“黄山巨子”,可谓因黄山而结缘。 石涛通过游玩黄山寻找艺术灵感, 也通过黄山与徽商结交。石涛与梅清这两 位画家同样热爱黄山,黄山是一种文化符 号,更是连接石涛与外界的一座桥梁。 石涛的黄山画作创作时间集中在1667 至1699年,大部分作品创作于旅居宣城期 间。

目前留存于世且鉴定为真的画作约有 60幅,石涛实际创作的黄山图数量远大于 此,从不同时期的黄山画作中可以看出石 涛绘画风格的变迁,从早期的纤细到后期 的豪放,这是石涛在反复创作中艺术体悟 的升华。石涛在旅居宣城期间的交游也是 以黄山为中心,他通过黄山画结交徽商获 得一定的经济来源。黄山作为徽州名山, 是徽州一带画家们的重要情感寄托对象, 也是宣城诸多名家的交流中心。

二、石涛诗画中黄山形象的特征

黄山气候多变,四季四时所呈现出 来的景色各异,石涛画黄山则是抓住了 黄山风景多变的特征,石涛笔下的黄山形 象因不同的主题表达而各有不同。石涛作 画笔墨恣纵,不落俗套,绘画构图更是以 “奇”出彩,可谓是得黄山之“奇”。

(一)石涛诗画中的黄山之“奇”

石涛的黄山之“奇”一方面表现在 其绘画构图之“奇”,以石涛的《黄山 十二屏》系列画作为例,第一屏的《山 阁远望》(图2),画面可分成两段,画面下部,烟云环绕松树,老松盘旋向上。松下有一小 屋,屋中有一人,似在伏案静读。画面上部远峰层 递,远峰以青绿染之,画面顶部向上耸立的山峰与峰 前的扰龙松呼应,使静态的画面有了生机,呈现出挺 拔的力量感。

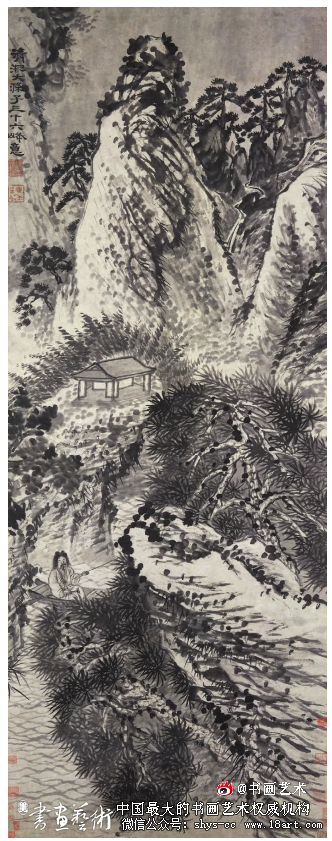

图6 石涛黄山三十六峰意图纸本水墨 205.9cm×78.7cm 约1705 年美国大都会艺术博物馆藏

画面下方的云气缥缈,使得下部呈留 白之势,顶部山峰的“实”中和了画面下方云气的 “虚”,使得画面整体得以统一。石涛在作画时有意 打破画面的平衡感,盘踞的松树与山石的走势交错而 行,在杂乱中画出山水真性。 第六屏——《云中莲花》(图3)构图更为奇 特,脚下的山石引领着视线向上,直至画面的最高 处,视线戛然而止,山峰陡峭高耸。

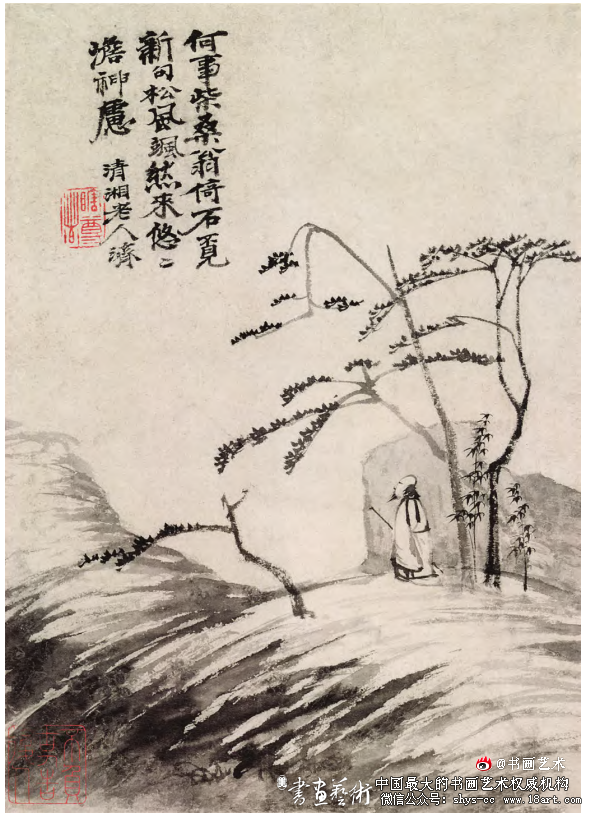

图7 石涛 黄山游踪册六开之二 纸本水墨 33.5cm×23.9cm 约1675年 故宫博物院藏

山体线条以卷云 皴画之,用墨虽淡,但气势不减,正如《前澥观莲花 峰》一诗中所写,“海风吹白练,百里涌青莲”。石 涛在《画语录·海涛章》中写道:“山有层峦叠嶂, 邃谷深崖, 岏突兀,岚气雾露,烟云毕至,犹如海 之洪流,海之吞吐。此非海之荐灵,亦山之自居于海 也。”[3]在石涛的心目中,山就是海,海就是山。画 山,要画出海的波澜;画海,要画出山的嶙峋。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunShiTaoShiHuaZhongDeHuangShanXingXiang_2.shtml