山有 海之灵,海有山之灵。[4]石涛画山如画海,海地生青 莲,以波浪式的圈层层涌进,以润笔淡墨一圈一圈连 环地展开,又如涟漪般散开。画面中部五人似被海浪 托起而仰首望山,海面上陡然而起的山峰又如云海中 绽放的青莲。在绘画构图上采用截断法,画面上方的 山峰似乎从海面上陡然生出一般,虽然只见峰顶仍然 可以由此窥见全貌,所谓“象外之景”正是如此。画 面大幅山峰皆呈现轻逸飘动的柔美之感,而画面顶部 的山峰给人力量感,使得整幅绘画刚柔兼济。

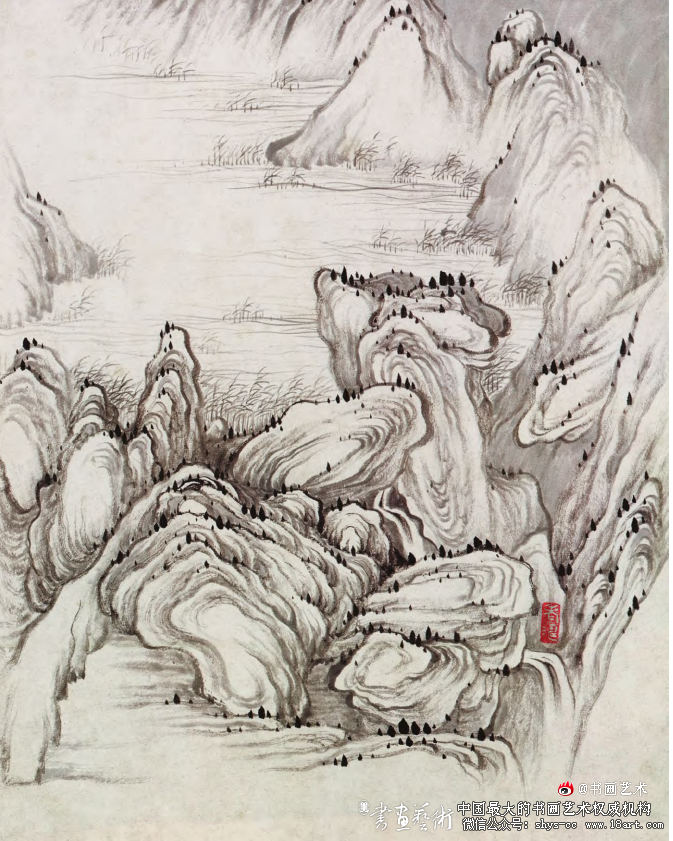

图8 石涛 二十一开黄山图册之十 纸本水墨 34.5cm×20.8cm 1688年 故宫博物院藏

石涛笔下的黄山之“奇”,另一方面表现在他 画中所体现的浪漫气息,石涛作画多以色彩点缀,突 破了传统文人画以水墨画为尊的传统。《黄山十二屏》第四屏《白龙潭上》(图4),溪流 自山上蜿蜒而下,溪岸边有山花点缀,竞 相开放。画面中部的溪流恰巧将画面一分 为二,左右两侧的山峰呈“S”形构图, 左上角的山峰向下倾斜,给人以强烈的压 迫感。画面中央的溪岸上,有两人背对观 景,一人向上望山,不见潭水之源,一人 向下观瀑布,潭水直泻而下不见底,山前 山后均为险势。石涛作此画时二十五岁, 这幅画似乎正是他当时迷茫心境的写照。

《丹井鸣弦》(图5)以云层分为两个部 分,远处为群山耸立,以青绿渲染,间以 土棕色。近景处为大块的丹井岩,均为青 绿设色。中部有一人抚松而叹,松树旁的 两棵小树则敷以粉色,画作设色丰富而不 繁杂,石涛的狂放与浪漫从中可见一斑。 石涛的二十一开《黄山图》册也极尽他的 浪漫情思,在第十二幅《蒲团松》中,奇 松立于磐石之上,远处双峰耸立,浮云暗 动。

三人盘坐在松树之上,高蹈于尘世之 外。此图构图奇诡,亦幻亦实,宛若人间 仙境。 由此系列画作可见,石涛绘画整体 呈现一种躁动之感,体现了“万物与我合 而为一”“万物与我并生”的生命精神。 石涛所表现的黄山“灵奇”的形象,是他 “搜尽奇峰打草稿”之后受到黄山灵气滋 养的结果,也是他个人艺术情感的表达, 借画作来表达自我的不同流俗,于世俗中 觅得自己的一片天地。

(二)石涛诗画中的黄山之“变”

石涛不愿从流俗,不师法任何一派。 他以“我自用我法”突破当时画坛南北宗 的桎梏,在画作中以“变”而寻求突破。 以京都博物馆所藏的两幅黄山图为 例,作于1667年的《黄山图》轴与作于 1699年的《黄山图》卷两幅画作风格就有 着较大的差异。

《黄山图》轴中所绘山水 即为典型的“三叠两段”式构图,此画近 景处即为大块的岩石,间有杂木,有一老 翁头戴斗笠徜徉其间,由绘画右上方汤燕 生的题跋“禅伯标新双目空,通天狂笔豁 尘蒙。张图累月浑相恋,戴笠闲行羡此翁”可知,这一老翁即为石涛自身形象的 刻画。画面中部以大段的空白绘云层,将 绘画分成两个部分。

远景处有两座巍峨的 山峰,山下有一小屋,屋中有一人伏窗而 望。主峰后的群山以浓墨绘之,在云海的 掩映下若隐若现,突出主峰的高耸巍峨。 左上角的两座山峰与画面右下角的山石互 相呼应,形成平衡。画中只绘山的局部而 不绘整体,仅从画面中难以判断石涛所绘 为黄山何处之景。

而《黄山图》卷以手卷的形式绘黄山三十六峰,观画者随着画卷的展开依次 观赏黄山的青鸾、云门、朱砂、天都、玉 屏、莲花、莲蕊诸峰。此画为石涛为徽商 后裔许劲庵所作,创作此画时,石涛已近 晚年,参加酒宴听闻宴客谈及黄山之景遂 作此卷。在此画中,石涛一改往日经验, 绘景更为严谨客观,线条刻画得更为细 致。

从绘画构图来看,画面以天都峰为中 心,左右中景和远景的山峰随着云烟逐渐 退后,峰群耸立而被云烟环绕,玉屏峰、 莲花峰等大小山峰似乎在云海中飘荡,画面整体采用截断法构图而将观者的目光引向画外。作为黄山主 峰的莲花峰与天都峰则是画面的重心,山体结构复杂多变,且使 用多种不同的皴法刻画,用墨浓淡适宜。与《黄山图》轴不同的 是,《黄山图》卷全景式地呈现黄山各峰,更为磅礴大气。通过 多幅黄山画的创作,石涛对奇幻多变的黄山景色有了更为深刻的 把握。 从这两幅图的画上题诗来看,《黄山图》轴上的题诗更为 豪放,诗中所表现的黄山之景更为壮观。

“何水不高源,峰峰如 线雷琴吼”一句写出了黄山山势之险峻,并且有“精灵斗日原气 初,神彩滴空开劈右。轩辕屯聚五城兵,荡空银海神龙守”的远 古联想,有李白诗中的浪漫脱俗之气。“我昔云埋逼住始信峰,往来无路,一声大喝精旗走”则表现了黄山云海的变化。黄山之 景因时因地皆有所不同,正如诗中所说“心期万类中,黄山无 不有”。

《黄山图》卷上的题诗更倾向于表现黄山的“冷”,诗 中所言:“游人但说黄山好,未向黄山冷处行……几峰云气都成 水,几石苔深软似绒……石心有路松能引,空外无声泉自争。” 黄山因山势险峻,人烟稀少,山中幽静冷寂。又因诗人此时已步 入晚年,“愧余老病心凄清”,心态已然没有了当年的狂放豪 迈,多了些岁月已暮的伤感疲惫。

石涛的黄山画即便是绘制同一景点也各有不同。以他所绘 的莲花峰为例,《黄山八胜图》中莲花峰与《黄山十二屏》中的 莲花峰就有着较大的差异。后者相较于前者所绘的莲花峰更为 抽象,也更富有动态感。石涛在《黄山十二条屏》中所绘的莲花 峰山体轮廓并不清晰,山势如卷云层层盘旋向上,山石一路弯曲 向上盘旋,宛若云中绽放的莲花。

而《莲花峰》一图则采用近实 远虚的画法,画面下方有两棵松树苍然挺立,墨点厚实,落笔稳 重。两座主峰拔地而起,峭壁直插。远峰起伏环抱,用湿笔加淡 墨点染。画面层次丰富,虚实相称,纵览群山,给人以苍茫之 感。对比之下,十二条屏中的莲花峰文人写意性更强,画面中 部有数人抬头仰望,画作离开了题画诗歌的束缚,画者的创作更 为大胆自由,整幅画作也蒙上了一层氤氲之气,呈现出奇幻变化 之势。

晚明有尚“奇”的美学思潮,提倡“至奇之境”与“至灵 之境”,石涛所塑造的黄山“灵奇”形象也是受这种崇“奇”的 氛围影响,同时也是当时社会自我意识张扬的体现,文人们通过 诗歌文章实现自我与外界的沟通,石涛则是在绘画中传递自我内 心的情感,他笔下灵奇多变的黄山形象正是其自我内心的写照, 以画笔来抒胸中逸气。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunShiTaoShiHuaZhongDeHuangShanXingXiang_3.shtml