王宠与祝允明、文徵明交谊 在师友之间,书法亦出入晋唐,兼三人旨趣相 投,书法艺术表现出一些共同的特征。如楷书 注重字体本身的形态特征,长短、大小、疏密 等均由字态决定。草书则很少有两三字笔画连 属的现象,主要通过笔势的连贯获得强烈的 视觉艺术效果。同时,三人不同的性情又造就 了不同的艺术面貌。祝允明不拘小节,时有笔 病,邢侗评为“不无野狐”,但是精彩之处又无 人能够企及。文徵明一生书学严谨,作品强调 法度,风格遒劲和雅。王宠则更多表现出晋人风度,点画疏朗,书风典雅。

祝允明(1460—1526),字希哲,号枝山,因右 手生有六指,自号枝指生,长洲(今江苏苏州) 人。弘治五年(1492)举人,正德九年(1514)授广 东惠州府兴宁县知县,嘉靖元年(1522)转任南 京应天府通判。其诗文书法,才气横溢,与徐祯 卿、唐寅、文徵明号称“吴中四才子”。

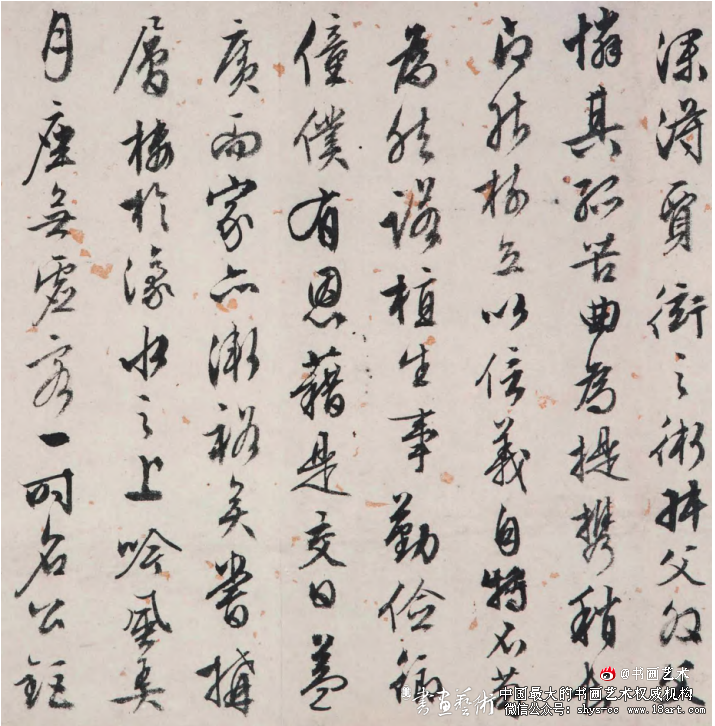

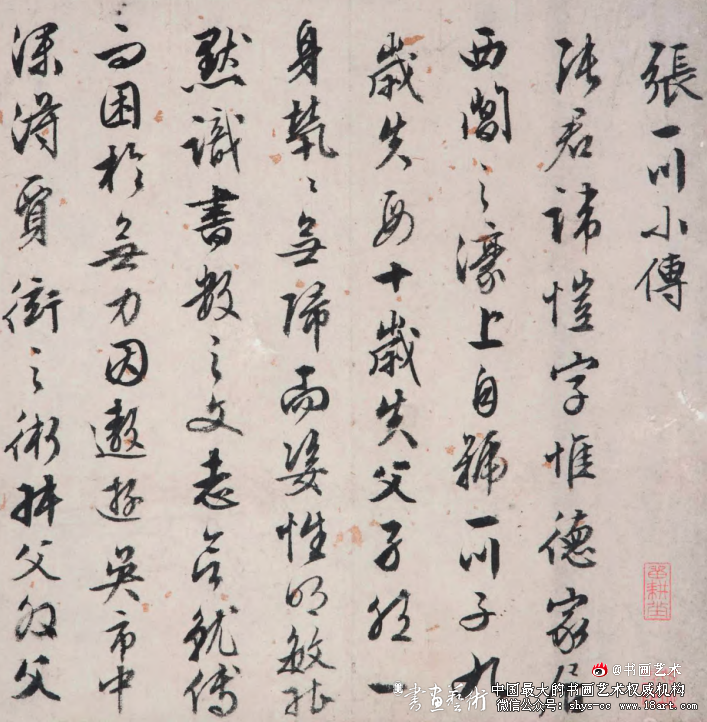

[明]文徵明 行书《张一川小传》册之一、二 27cm×26cm×2 纸本 嘉靖己未(1559) 天津博物馆藏

书法造诣 深厚,出入魏晋,遒劲古雅。小楷师法钟繇、王 羲之,古朴浑厚;行书受《怀仁集王羲之圣教序》和赵孟頫的影响,流畅俊美;草书师承张 旭、怀素、黄庭坚,潇洒纵逸,劲健豪放,自具风 格,成就最高。《归田赋等文册》是祝允明中期 的书法作品,共有14开,是其以行草书写《归田 赋》《乐志论》及《酒会诗》,结体清劲丰茂,行 笔挥洒自如。与其晚期草书的纵逸奇幻相比,书 风略显生涩,天真自然,别富异趣。《行草书〈秋 兴八首〉(其三)诗轴》遒劲姿媚。

文徵明(1470—1559),明代画家、书法家、文学家。初名壁,字徵明,后以字行,又改字徵仲, 号衡山居士。长洲(今江苏苏州)人。出身仕宦 之家,师事吴宽、李应祯、沈周等,曾被授翰林 院待诏,人称“文待诏”。书法造诣深厚,临学 精博,篆、隶、行、草各体兼工。其楷书师法钟 繇、王羲之、王献之、虞世南、褚遂良、欧阳询等 晋唐诸家,书风法度谨严,工挺清峭;行书取法 《怀仁集王羲之圣教序》、智永、黄庭坚、米芾 等,书风遒逸婉秀;草书师承怀素、黄庭坚而能遗貌取神、纵逸潇洒。文徵明隶书学钟繇,温厚平 和。

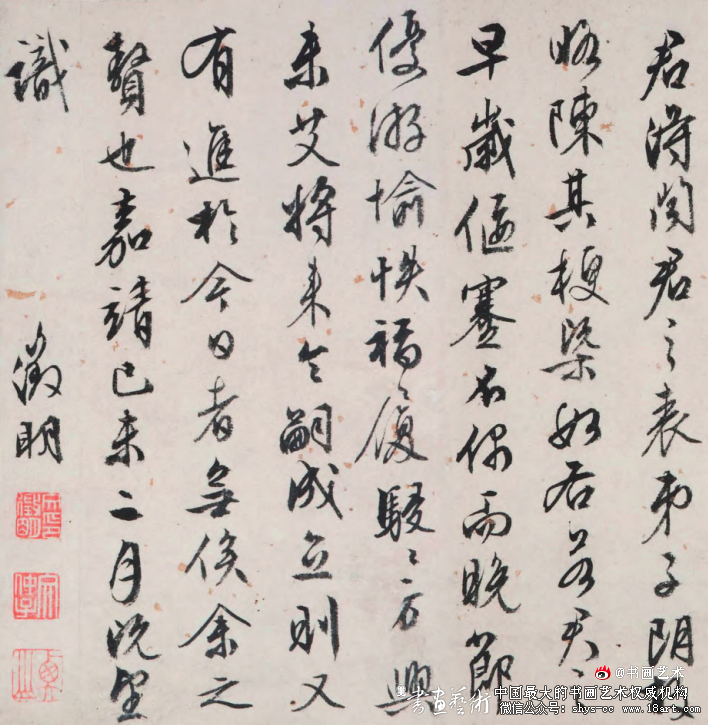

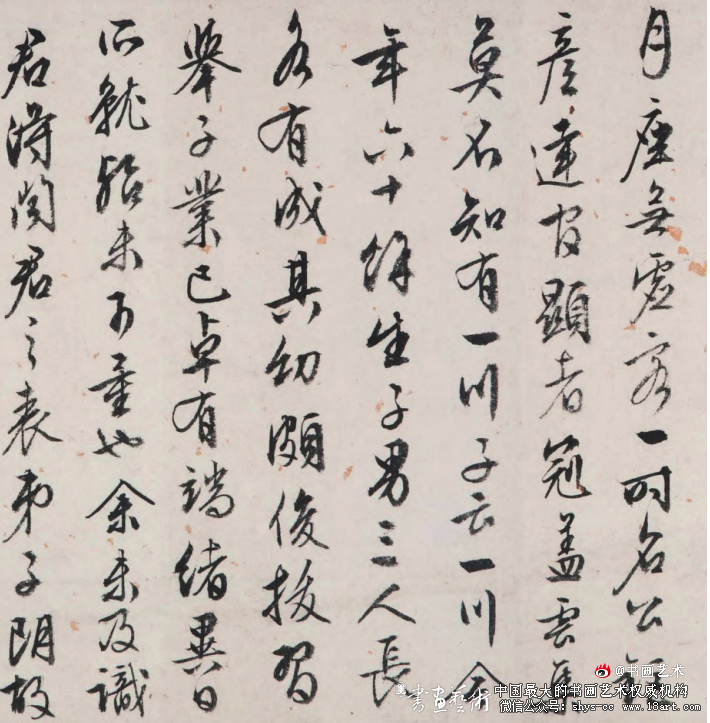

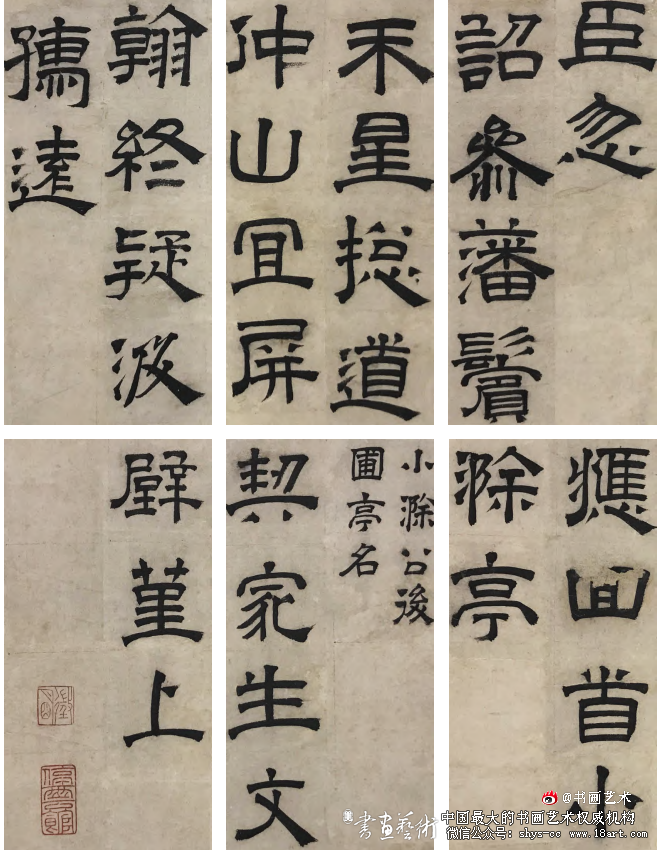

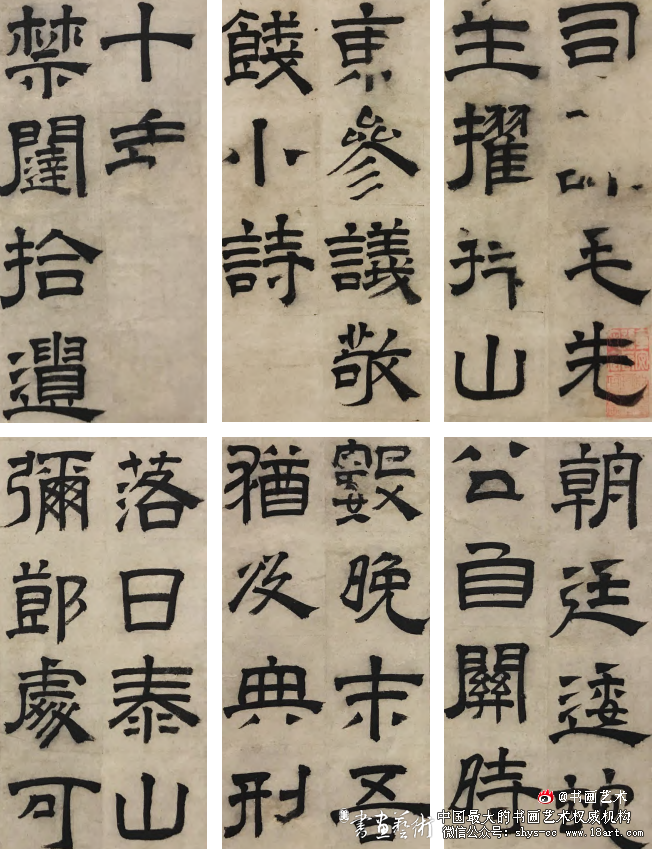

作品数量远不及楷书、行书、草书多,但独具 特色。《隶书毛先生饯行诗册》法度谨严,是其早 年隶书精心之作。 文徵明《草书五律二首诗卷》作于嘉靖己丑 (1529),作者时年 60岁。此卷草书,结体开展奔 放,张弛有致,整幅作品上下呼应,左右映带,血 脉相通,气贯神溢。文徵明享大年,一生勤于创 作,是一位多产的书法家,但传世的草书作品绝 少,此作可谓是一件不可多得的佳构,弥足珍贵。 《行书张一川小传册》作于嘉靖己未(1559),作 者时年90岁。此作用笔提按分明,使转灵活,法度 谨严而意态生动,温润秀劲而毫无拘谨之态,已 臻温纯精绝之境。

[明]文徵明 行书《张一川小传》册之三、四 27cm×26cm×2 纸本 嘉靖己未(1559) 天津博物馆藏

王宠(1494—1533),字履仁、履吉,号雅宜山 人,吴县(今江苏苏州)人。为邑诸生,贡入太学。 王宠博学多才,其诗文在当时声誉很高,而尤以 书名噪一时,书善小楷,行草尤为精妙。王宠一生 历八次科举均未得中,近二十年隐居读书于石湖 草堂,与祝允明、文徵明、唐寅等吴中文人交往密 切,受文徵明影响较大。《行草书游包山诗卷》书 于嘉靖甲申(1524),作者时年31岁。

《游包山》诗一 组是王宠的得意诗作,曾被他以小楷、行书等多种 书体抄录。其中,行草自书游包山诗卷包含《旦发 胥口经湖中瞻眺三首》《过石公山》《入销夏湾》 《登缥缈峰》《入林屋洞》等七首诗作。此卷用笔 朴拙敦厚,结构停匀,劲健清朗,精力内蕴。 除“吴中三杰”外,唐寅、陆深、陈淳、文彭、 王世贞等在书法艺术上亦成就卓著,他们既注重 古法的追求,又重视个性的表达,在艺术创作上 达到非常高的水平.

[明]文徵明 隶书《毛先生饯行》诗册 23.4cm×13cm×12 纸本 天津博物馆藏

唐寅(1470—1523),字伯虎,一字子畏,号六 如居士、桃花庵主等,据传生于庚寅年寅月寅日寅 时,故名唐寅。吴县(今江苏苏州)人。与祝允明、 文徵明、徐祯卿并称“吴中四才子”。画史上则与 沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”。唐寅书法 博采众长,早期字体瘦硬方整,有欧体面貌,后 行书作品增多,受李邕、颜真卿、赵孟頫影响颇 巨,内容多为自撰诗文,是他树立个人风格面貌、 最具代表性的书体。晚年书法点画精准,线条遒 劲有力,结字左倾,在运笔使转上,轻、重、缓、 急律动分明。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/MingDaiZhongQiYiSuZhouDiQuWeiZhongXinDeWenRenShuFeng_2.shtml