四

诸闻韵艺术人生的最后十年并没有 一味地陷在吴昌硕的藩篱之中,而是求 新求变,不断地向美术史上的花鸟名家学 习。徐熙的“野逸”、青藤的“狂放”、 扬州八怪的“怪异”等等,皆为其吸纳的 源头活水,同时,他对吴昌硕晚年将金石 画风推向新境界所形成的新传统亦顶礼膜 拜,并将在吴府所学、自我感悟逐一作了 诠释。

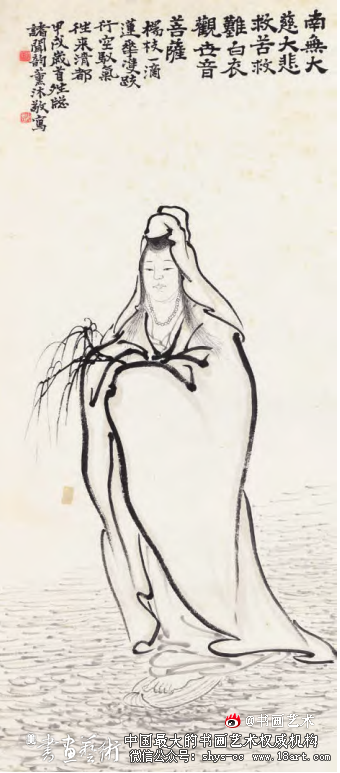

诸闻韵 观世音像 纸本水墨 89cm×39cm 1934年

私塾制的口传心授变成他执掌高校 教鞭的教学日常,事实上并不简单,所 以,实践的转述、动作和思想变为文字, 搞不好就容易失之千里,或是隔靴搔痒。 好在诸闻韵文字功底深厚,他说:“国画 上最主要之条件,为笔、墨、气三者,此 犹人体之有骨肉血气也。

有笔无墨,则骨 露肉削;有墨无笔,则肉肥骨陷;二者均 失诸偏,而神气不全。有笔有墨,自然骨 肉调匀,气韵丰美。”又说:“吾以为研 究国画之线条,必须从研究篆刻、书法入 手,何以言之?篆刻乃食力金石,用铁笔 之功;书法乃食力篆隶,用藏锋之力。” 还说:“篆刻、书法与国画有直接关系。

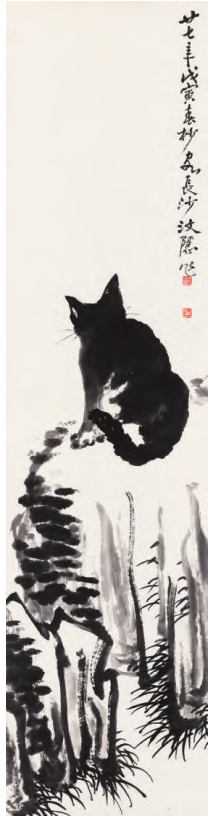

诸闻韵 猫石图纸本水墨 135cm×34cm 1938 年

且篆刻学最高深,书法次之,绘画更次 之。盖能画者未必能书,能书者未必能篆 刻。反言之,篆刻家书法必佳,以篆刻书 法家学画,未有不事半功倍而出人头地 者。良以篆刻书法之笔,为绘画上线条之 最有价值者也”。[14]在一篇短文中,通 过对审美的前提、技法的获取、学习的经 验三者的转译,足见其对中国画认识的高 度,以及对书法的重视和承继、推广吴氏 把书法作为绘画基础的精准性。

诸闻韵的绘画除了继承赵之谦、吴 昌硕诗、书、画、印“四全”及以“碑 学书法入画”外,因为教学所需也有意无 意地吸收了一些古代前贤的妙笔,并经过 “删之剔之”而具“神术”,[15]进而将 金石派的一味古拙、一味霸悍与绵长平易 的画风合二为一,形成了既秀润畅茂又拙 朴沉厚的新样式。

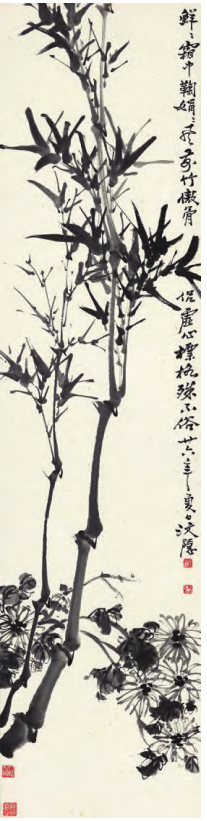

诸闻韵 竹菊图纸本水墨 137cm×34cm 1937 年

出生在“竹乡”安吉的诸闻韵花 卉题材较广,四君子、松柏、鸡冠花、 牡丹、荷花、芭蕉、藤本无不涉猎,尤 擅长画竹,“在写竹技法上基本师从水 墨大写意一路,画面虽只寥寥数笔,但 是能准确地把握竹子的形,并得物象真 髓”。[16]吴昌硕在其早年的《风竹》上 就曾题跋云:“勃郁纵横、风格如露、 如篆如隶、如金错刀,板桥、复堂无此 能力也。”[17]在《晓露》作品上复题: “闻韵写竹,涉笔成趣,家法流传,于此 益见,曦庵有知,必大笑曰:吾道大行 矣!”[18]

诸闻韵小吴昌硕51岁,然而却因姻 亲之故,有幸能耳濡目染得亲炙缶翁诗、 书、画、印全面系统的教诲,然而,“回 忆当年久服膺,私淑何必非师承”,若不 是天妒英才,其作品和影响必然因为其 “独留微妙在毫素”而“大聋以后君代 兴”。

尤其可贵的是,诸闻韵继承、总结 了吴昌硕所倡导的文人画精髓,特别是 金石书画的新传统,并将其运用于中国画 教学中,在诸多高校开设中国画、中国画 史、中国画理论、书法、题跋、金石学以及美学、艺术论、诗学、国文等课程,提 出“中国画教学必须要建立自己的一整套 教育体系”[19],促成了当时“美术专科 学校专业设置的格局”[20],至今仍有现 实的意义。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunZhuWenYunZhongGuoHuaFengGeDeXingChengYuYanYan_4.shtml