结论

诸闻韵首先是现代中国书画教育的 一位重要的奠基者,是将私塾教育转换为 精英教育的传道者,同时,我们不能忽略 他还是一位身体力行且在创作领域颇有建 树的艺术家。他在那个时代探讨书画问题 的思路、方法和经验,以及作为画家对中 国画、对写意花鸟画的深层次思考,包括 在身处百年巨变的浪潮之中,在西风东渐 的旋涡里所持的定力和沉稳,勾勒了一个 传统画家面对“新国画”思潮下的应对和 反思,佐证了中国画强大的生命力。

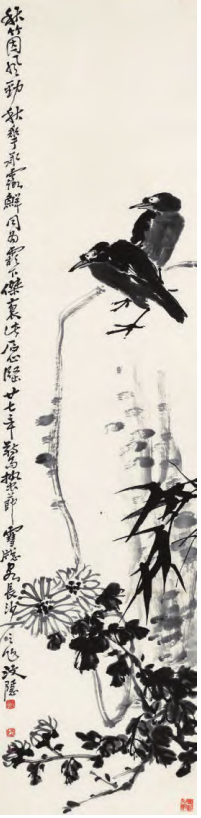

诸闻韵 花鸟图纸本水墨 136.5cm×33.5cm 1938 年

在20世纪上半叶,“学吴”“出 吴”既是中国写意画的难题,也是传承与 发展无法绕开的命题。诸闻韵的创作,是 吴昌硕“画气不画形”主张的具体承续, 是“画以意为主,意至而气韵出焉”的写 意花鸟画创作的典型案例。而今天,当我 们面临着百年前同样的境遇时,诸闻韵的 “学吴仿古”以及他的同行者潘天寿的 “学吴出吴”、吴茀之的“学吴脱吴”无 疑为我们提供了很好的样本。

注释

[1]在美术史研究中,这种现象比较 普遍。如“新金陵画派”对傅抱石、钱松 、亚明、宋文治、魏紫熙关注得较多, 对张文俊、余彤甫、丁士青、张晋的研究 却凤毛麟角——笔者注。

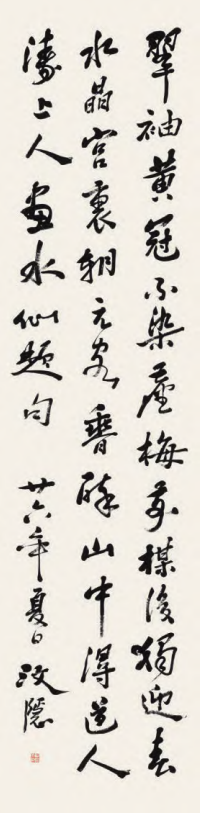

诸闻韵 行书石涛立轴诗 138cm×34cm 1937 年安吉县博物馆藏

[2]笔者通过学术爬梳和田野调查, 特别是对诸闻韵后人的采访以及诸闻韵担 纲白社掌门人之后的资料查阅,发现对其 研究较大的篇幅集中在教育教学的思路与 成果、白社结社的影响上,很多研究者忽 略了诸闻韵的艺术家身份,特别是对他师 承吴昌硕艺术的发展脉络、演变轨迹的探 讨相对薄弱,有待深入。本文系笔者博士 生论文的阶段性成果,在写作过程中,承 诸闻韵之子诸天觉先生提供众多文献及 上海大学上海美术学院教授李超先生、中国美术学院教授卢 先生、中国美术南 通现象研究中心主任谢海先生指瑕,谨致 谢意。

[3]清光绪戊戌年(1898年),吴昌 硕在安吉鄣吴参照欧、苏宗谱体例完成了 十卷《吴氏宗谱》修谱事宜。缶翁陈述: 祖上始迁祖吴瑾初居淮安,时值北宋末年 宣和年间,举族迁移至安吉,投奔母舅诸 秀。对照《诸氏宗谱》,诸姓在靖康之后 亦从淮安南迁,比吴家稍早。安吉至今还 留有诸家墩、吴家墩古地名,两墩相互守 望,不离不弃。在宗族本木、乡邦文化的 背景之下,诸吴两族结通家之好,且多有 姻亲,如诸氏祖先诸尚既是诸秀的父亲, 也是吴瑾的外公;诸樊与吴氏之祖先季札 是兄弟手足;吴昌硕的儿媳即为诸闻韵母 亲的表妹,等等。

[4]2009年,诸氏族人、久居台湾的安 吉籍王文珍女史欣然将《诸氏宗谱》捐赠 安吉县档案馆珍藏,很多悬而未决的、疑 点重重的问题迎刃而解。《诸氏宗谱》记 录诸氏宗族自北宋末年以来世系繁衍,曾 在明嘉靖到光绪年间六次修纂,虽经时移 世易,所幸未遭厄运,得以保全,可信度 极高——笔者注。

[5]笔者认同当地一些专家的观 点,认为:葛储坞有别解,疑为“客诸 吴”。安吉方言:“葛”“客”音相近; “储”“诸”音相近;“吴”“坞”相近。

[6][法]路易·杜蒙,《论个体主义: 对现代意识形态的人类学观点》,上海人 民出版社,2003年,第157页。

[7][德]马丁·海德格尔,《存在与时 间(修订译本)》,陈嘉映、王庆节合译,熊伟校,生活·读书·新知三联书 店,2006年,第85页。

[8]朱关田,《吴昌硕年谱长编》, 浙江古籍出版社,2014年,第562页。

[9]刘伟东、黄 ,《上海美专研究》, 南京大学出版社,2010年,第28页。

[10]李霖灿,《序》,详情见陈肆 明,《吴昌硕花卉画的创作背景及其风格 研究》,台北市美术馆,1989年,第1页。

[11]谢海,《清末民初山水画家的 “历史眼光”——20世纪上半叶山水画创 作实践的审美转向》,《国画家》,2024 年第1期。

[12]周飞强,《独留微妙在毫素,大 聋以后君代兴——诸闻韵花鸟画艺术简 析》,《中国花鸟画》,2005年第2期。

[13]卢 ,《潇洒清逸,涉笔成趣—— 诸闻韵先生纪事》,《书画艺术》,2015年第3期。

[14]诸闻韵,《国画漫谈》,《美术 杂志》,1934年第2期。

[15]原文为曾组织海上题襟馆活动的 曹家达评价诸闻韵的绘画,云:“……天 目山民具神术,一一阑入生花笔。图成积 岁拨其尤,删之剔之成巨帙。君家形貌癯 而长,怀抱高节凌清霜。君能鱼竹竹同 体,森然化出璆琳琅。嗟予识君十六载, 教人艺术终不怠。向来知心有大聋,指 顾桑田变沧海。回忆当年久服膺,私淑何 必非师承。独留微妙在毫素,大聋以后君 代兴”。详情见诸涵,《缅怀仲伯诸闻 韵》,《艺苑》,1993年第1期。

[16]周飞强,《独留微妙在毫素,大 聋以后君代兴——诸闻韵花鸟画艺术简 析》,《中国花鸟画》,2005年第2期。

[17]徐惠林,《浙江诸氏兄弟与中国现代美术教育》,《荣宝斋》,2016年第 12期。

[18]同上。板桥、复堂不消说,值得 指出的是“家法流传”“曦庵看知”二语 皆指诸闻韵高祖一代画竹名手诸升。诸 升,明末清初画家,字日如,号曦庵,亦 擅长兰花、竹石。

[19]1922年冬至翌年春,诸闻韵应邀 赴日本推介中国画并进行美术教育考察, 回国后主张“中国画教学必须要建立自己 的一整套教育体系”,并与潘天寿共同筹 建上海美专国画系,首任系主任。他亲自 上讲台授课,打破了当时美术专科学校由 西洋画占统治地位的格局。详情见卢 、 诸天觉编著《诸闻韵年谱》,上海书画出 版社,2019年,第20页。

[20]诸涵,《缅怀仲伯诸闻韵》, 《艺苑》,1993年第1期。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunZhuWenYunZhongGuoHuaFengGeDeXingChengYuYanYan_5.shtml