三

对刘海粟仅仅提供函授部的普通教 职,吴昌硕显然是不屑的。囿于身份,又 发作不得,于是,缶老对刘海粟“敲打” 的策略来了:是年,不仅在多次公共场合 称“汶隐聪敏,画得极妙”,而且有多幅 作品、数十首诗赠与、唱和诸闻韵,且称 谓皆改为“诸兄”“诗人”“先生”“法 家”,谦辞亦非常态地写“顿首”“指 正”“证伪”“笑笑”等用于平辈之言, 年底,还专门为诸闻韵制印并作《鹤溪仙馆润例》,其码洋明显高于同辈画师。

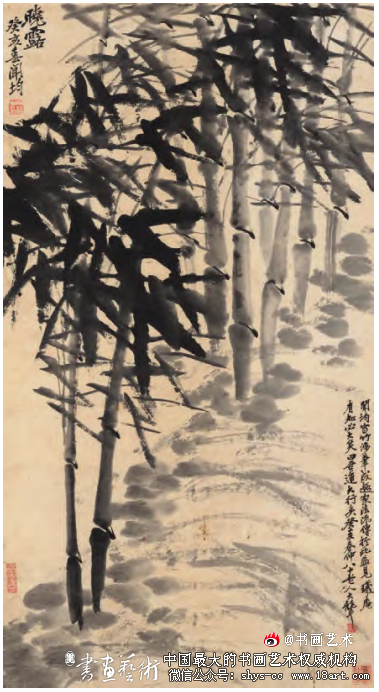

诸闻韵 晓露 纸本水墨 73cm×40cm 1923年

1921年,吴昌硕如愿以偿,诸闻韵任上海 美专国画教授,复兼任艺教系主任。 在《鹤溪仙馆润例》中,吴昌硕说 其书画袭“复堂之芬迹、白阳之轨”,事 实上,诸闻韵此时的作品更多的还是接近 于缶翁。吴昌硕绘画风格的形成得益于其 深厚的书法功底和诗文修养,特别是他能 将用笔较慢的石鼓文、把需要“摆布”的 篆刻艺术融入绘画,从新的角度激活文人 画传统,相对于清代的宫廷绘画有着特殊 的意义。

按“用画迹本身的现象来排比研 究”[10]之理法,探究诸闻韵1915至1927年期间吴府十年与风格初具的早期画风,清 晰可见的是,他中国画艺术探索和创作上 始终围绕着两个基础,即:传统技法中所 强调的骨法用笔与吴昌硕所倡导的篆籀之 法入画。 诸闻韵跟随吴重点学习写意花鸟 画,但也作山水、人物、走兽等。

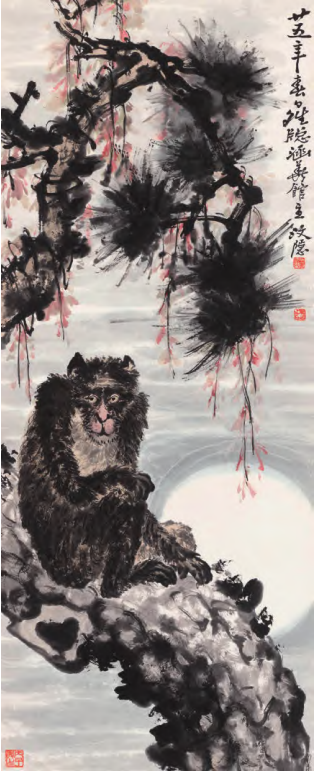

诸闻韵 松月灵猴 纸本设色 104cm×42cm 1936年

诸闻 韵所作人物,多为民间喜闻乐见、耳熟 能详的神仙题材和历史人物,关注“气” 和“神”的表达。现藏浙江省博物馆的 《八十寿像图》,借吴氏的阔笔、粗笔和 简笔,酣畅痛快,剽悍之气外露,对生气 和传神颇值得咀嚼。其中头、脸部、袈裟 由诸闻韵创作,蒲团由潘天寿绘制,并题 款:“缶庐先生八十大庆为合作寿者相, 祝之,时癸亥新秋,孝丰诸闻韵、宁海潘 天寿同客海上。”吴昌硕在画上题诗: “闻韵气韵出谈笑,阿寿颂寿恒吉祥。画 二难并古白璧,酒千日醉今红桑。榻穿敢 学幼安坐,壁移安用愚公狂。一蒲团外尘 不着,学佛还许仙人刚。

癸亥凉秋老缶小 诗补空,时年八十。”“闻韵气韵出谈 笑”即是吴昌硕对诸闻韵塑造人物的传神 的一种赞许。他也画一些古意盎然、清逸 淳雅、意境高远的且和黄慎画风接近的人 物画,如《红衣罗汉》就很明显地察觉到 对顾恺之、吴道子、李公麟一脉高古白描 线条的重视。

在山水创作方面,有多幅副 本的《古木松筠图》,在当时亦算是手头 功夫了得、对“四王”把握上乘之作,不 过,这仅仅是“技法层面的小修小补,尽 管在样式上有显著的变化,但是在表现的 成熟度和意境的营造上还不是很成功”, 也“没有超越宋元到晚明乃至‘四王’的 从技术到思想的总体水准”[11]。

当然,师从吴氏学画,不管是谁, 定然都是始于花鸟,终于花鸟。只不过在 吴府十年,诸闻韵的花鸟画风格过于接近 吴昌硕,并没有可圈可点之处。但是,面 对面的、手把手的指导,加上他深厚的旧 学功底、以书入画的正本清源概念形成为 后来对中国大写意花鸟画技法和思想的完 善留下了伏笔。

从1928年到1939年,诸闻韵人物、山 水和其他杂项的创作在这时候已经基本上 全部停滞,进而转向艺术教育和单一地进 行写意花鸟画研究、创作。 在1932年出版的《白社画册第一辑》 画集中,诸闻韵“已经明显有了自己的风 格,笔墨厚重苍茫,但又不乏秀润清新, 与缶老古拙霸悍的金石味拉开了距离, 但其作品秉承了传统文人画诗书画印的 四全,无论是写生之作,还是抒情小品, 几乎每幅不求三绝,但必求四全,形象生 动,意态盎然”。[12]

尤其是“写意花鸟 画赏心悦目最为神采,他的作品可谓惜墨 如金,笔笔凝练,无一赘笔。画面明豁, 设色古雅,笔简意深。虚实相间,枯湿浓 淡,状物平实而不可以描摹,轻松随意, 自自在在,取似与不似之间,妙得神韵天 成,意境空灵。因其笔墨老辣有老缶遗 风,作品自然耐得寻味。”[13]

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/LunZhuWenYunZhongGuoHuaFengGeDeXingChengYuYanYan_3.shtml