四、树洞僧人的传说与意涵

1颇具传奇色彩

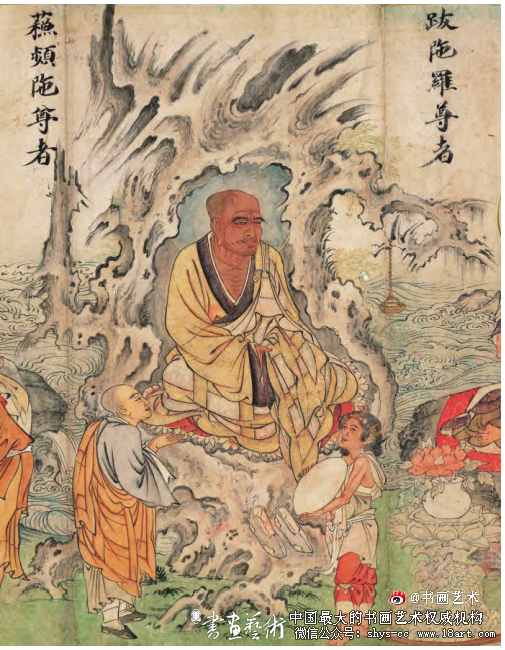

慧持法师于树洞入定三百年的故事,本身 就具有传说特点。上海博物馆藏丁云鹏《罗汉图轴》(图20),有一只似蛇似龙的生物正与树 洞中坐禅的罗汉四目相对,与此图像有相似描 述的记载有“第十二尊者正坐入定枯木中,其 神腾出于上,有大蟒出其下。颂曰:默坐者形,空 飞者神,二俱非是,孰为此身?佛子何为,怀毒 不已。愿解此相,问谁缚尔” 〔38〕 。

图13 [宋]张胜温 宋时大理国描工张胜温画梵像卷(局部) 30.4cm×1636.5cm 纸本设色 台北故宫博物院藏

画面上该罗汉 的左上方有一长相与他极为相似的小人似是从 罗汉的想象中生出,“罗汉头顶幻化出的云气 内有小身的罗汉立像表示神灵出定” 〔39〕 。残破 树穴中的罗汉、精神世界中幻化的自我、与瞠目 盘旋的灵兽静与动的对峙,展现了宗教独有的异世界的奇幻色彩。

图14 [清]丁观鹏 法界源流图卷(局部) 33cm×1635cm 纸本设色 吉林省博物院藏

智者大师于树洞中趺坐入 定,后来降一妖,那妖竟是关羽转世〔4 0〕 。在佛 教故事中加入历史名人使故事内容具有传奇色 彩,起到一定的宣扬作用。树洞树围一般很粗 壮,至少能包含一人,树龄通常很大,所处位置 大多缺少人类社会活动的痕迹,因此地缘具有 一定的封闭性,容易留下志怪传闻,以维持佛教 人物传记中的神秘感和传奇性。

2.与现实治世理想有关

鸟窠禅师常被后世认为是树洞禅师图像 的原型,这里暂且将他作为树洞禅师进行讨论。鸟窠禅师与白居易的故事有三层含意:其 一,鸟窠禅师给出的偈语“诸恶莫作,众善奉 行”这句话本身的意义;其二,这句话引出的一 种观念,就是简单的道理言之容易,行之甚难, 但主要是要去实行它;其三,从白居易从政背 景出发,当时白居易任杭州刺史,此外“每一 太守到任,则就瞻仰”“杭之累任良守无不倾 重”。从这些记载可以看出,佛教高僧有一定威望,也正是从这些当地从政者的态度烘托出 高僧的威信。

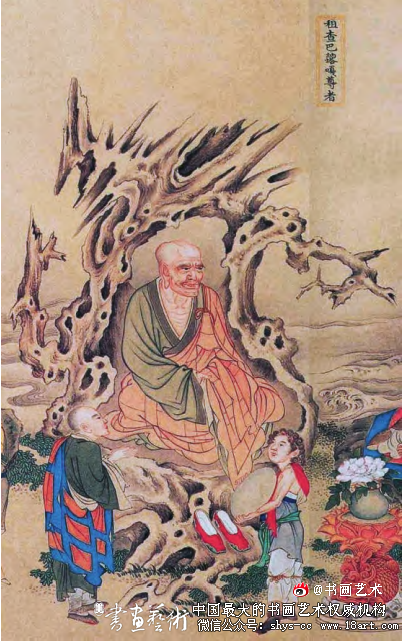

图15 [五代]贯休(传) 十六罗汉图之注茶半托迦尊者 杭州圣因寺拓本版

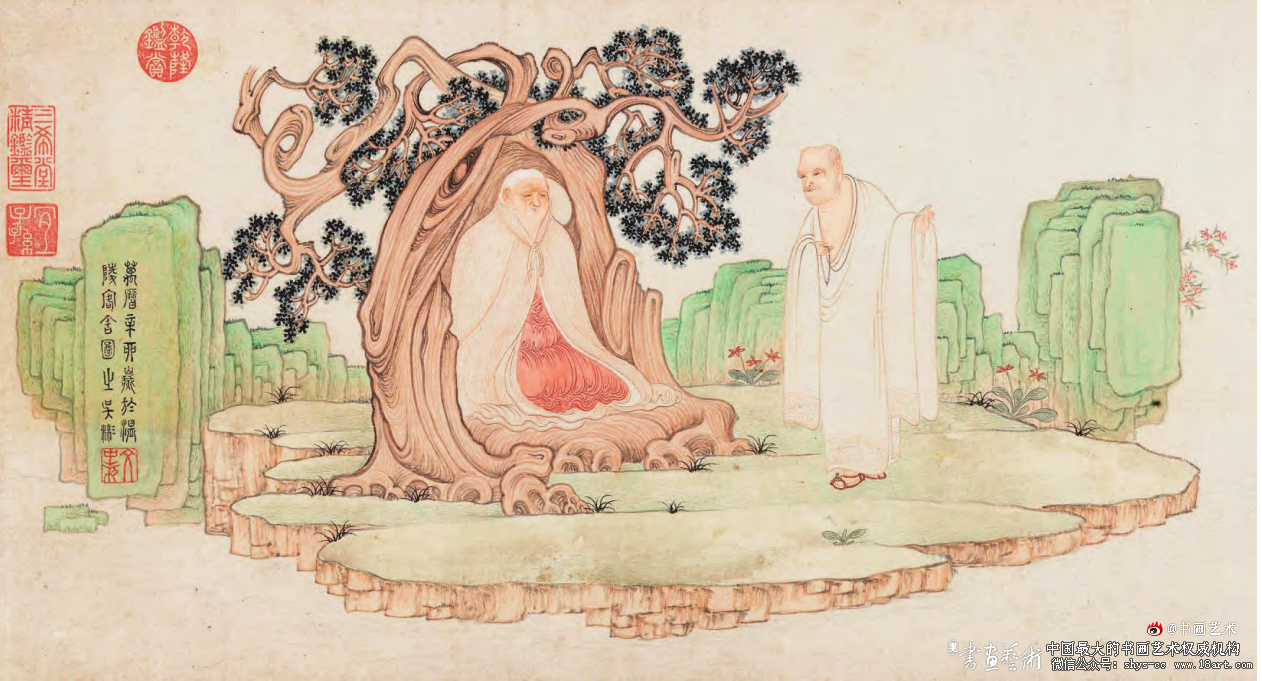

从政者访道也是出于某种政治目 的,从这一点看,其故事虽然主角是佛教高僧, 但与现实治世紧密相关。 宋徽宗因慧持禅师的故事题了三偈语,其 中有一首为“藏山于泽亦藏身,天下无藏道可 亲。寄语庄周休拟议,树中不是负趋人” 〔41〕 。 此处引典《庄子·大宗师》:“夫藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。然而夜半有力者负之而走, 昧者不知也。藏小大有宜,犹有所遁。若夫藏 天下于天下而不得所遁,是恒物之大情也。”〔42〕 僧肇解释曰:“庄生之所以藏山,仲尼之所以临 川,斯皆感往者之难留,岂曰排今而可住?” 〔43〕 即是说,事物恒新,一切事物都处于运动变 化之中的,没有绝对的永恒,过去的事物无法 挽留至今。

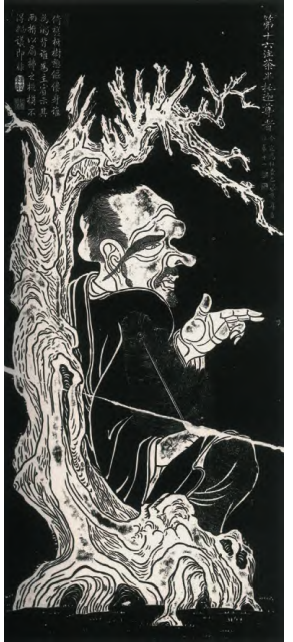

图16 [明]吴彬 《十六罗汉图卷》(局部) 32.1cm×415.4cm 纸本设色 美国大都会艺术博物馆藏

《宗镜录》又解:“三藏者,藏人于屋,藏屋于器,此小藏也。藏舟于壑,藏山于 泽,此大藏也。藏天下于天下,此无所藏。然大 小虽异,藏皆得宜,犹念念迁流,新新移改, 是知变化之道,无处可逃也。夫藏天下于天下 者,岂藏之哉?盖无所藏也。”〔4 4〕 “藏山于泽 亦藏身”说慧持藏身于峨眉山树洞中,而无奈 的是不管藏于何处都有可能会被“负趋人”发 现并带走,天下没有藏起来可以永远找不到的地方。

但当“藏天下于天下”,也就“无所可藏” 了,那也就不需要藏了,这里“道”已经明了。 慧持法师本人经历过地方政变,为避难到处 躲藏,但最终还是被发现。如果将此偈语与慧 持的经历联系起来看,那么或许徽宗也是想 透过偈语表达自己对太平盛世的向往,天下太 平又何须躲藏呢?这段故事或许承载了一代君 王对安邦定国的美好期望。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/MingQingShuDongSengRenTuXiangYanJiuSuYuan_4.shtml