图 13ˉ“登”字字例。各字例出处如下。《容膝斋图》、16、21、27(2 例)、38(2 例)、56、81、101

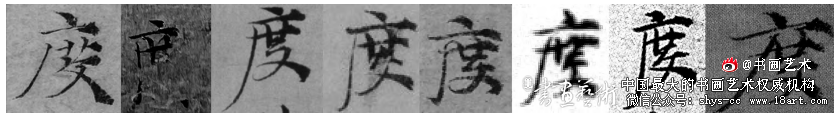

而《容膝斋图》 中该字出现两次(第一行前两字),均改作 “囬”,构成结体上的明显差异。此类写法 在现有字例中极为罕见,为该字构件系统中 的孤例,具有高度辨伪价值。 “登”字及包含“登”构件的字例,本 文共收录 10 个(图 13)。其中 9 例皆将上 部“癶”构件的右侧写作“夂”,仅《容膝斋图》中将此构件写作“又”(第一字)。 此差异虽属细节,但考虑到“癶”部的构形 在倪瓒书写中保持高度一致,该例的偏离仍 值得注意。 “度”在倪瓒书法中共见 8 例(图 14),其中 7 例采用“廿”部构件,构成该 字稳定的书写特征。

图 14ˉ“度”字字例。各字例出处如下。《容膝斋图》、8、43、49、71、86、101、102

《容膝斋图》中该构件 (第一字)却被“艹”字所替代,变成了异 体字写法。这种写法在倪瓒其他作品中未曾出现,作为孤例,具有辨伪意义。 “采”共收录 9 个字例(图 15),其 中 8 例皆以“⺤”部构成上部结构,即两点 加一撇的标准写法,呈现出倪瓒一贯的字形 偏好。

图 15ˉ“采”字字例。各字例出处如下。《容膝斋图》、21、26、38、57、81、88、98、101

而在《容膝斋图》中,“彩”字(第 一字)上部却由一竖笔贯穿上下,与标准写 法不符,形成异体字。此外,该字在结体上 也呈现欹侧倾斜、结体不稳等异常现象,构 成笔势与结构上的双重偏差。 3. 第三组:具体点画结构的改变 此外,还存在一类微观层面的结体差异, 即个别笔画的长度或方向发生变化,导致字 的整体结体特征发生偏移。

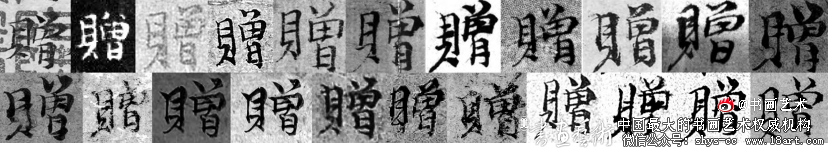

图 16ˉ“贈”字字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》、3、6、8、16、35、38、44、46、61、62;第二行: 62、75、81(2 例)、89、90、94、101(3 例)、102

以下举“贈”“携” 二字为例。 “贈”字共收集 22 个字例(图 16), 其中 16 例具有明确纪年,仅 2 例早于 1354 年,另有 9 例书于 14 世纪 70 年代,其余 虽无纪年,但从题记内容判断,大致亦属 1370 年前后。上述字例在结构上呈现出高 度一致的特征:左侧“貝”部中,右竖画普 遍长于左竖,并向下延伸,构成稳定的笔画 比例。

图 17ˉ“携”字字例。各字例出处如下。《容膝斋图》、1、15、18、21、39、40、87

相比之下,《容膝斋图》中“贈”字 (第一行第一字)的“貝”部则左右两竖长 度几乎齐平,右竖收笔位置偏高,显著背离 倪瓒书写习惯。这种写法在目前的字例中尚 属孤例,需引起关注。 “携”字目前共收集 8 例(图 17), 其中 7 例采用了倪瓒特有的结体方式:原为 左右结构的“携”字,被重构为上下结构, “乃”字横画被有意加长,以承托“扌”与 “隹”两构件。这种上下结构在多个不同时 期作品中反复出现,显然已内化为倪瓒的书 写习惯。相比之下,《容膝斋图》所见“携” 字(第一字)则恢复为常规的左右结构,“乃” 部亦无延伸功能,构成一项值得注意的差异。

图 18ˉ“貝”部字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》(3 例)、55、61、62(2 例)、69、75(2 例)、 79;第二行:79、81(4 例)、84、102、伪 8、伪 9(2 例)

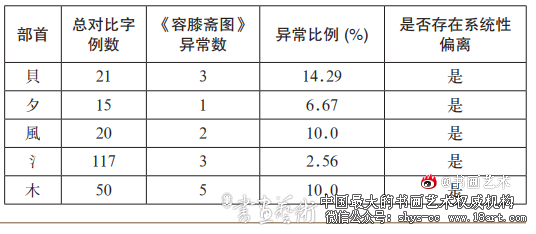

将结体与书写习惯加以比对后可见,《容 膝斋图》题记中存在多个系统之外的个体字 例,其书写方式在倪瓒其他作品中尚无先例, 不仅无法纳入其书作风格与形式的正常变异 范围,甚至在局部构件的处理上与倪瓒的书 写习惯背道而驰。《容膝斋图》中出现的诸 字作为倪瓒书写系统之外出现的孤例并非合 理偏差,而是构成一种系统性误差。

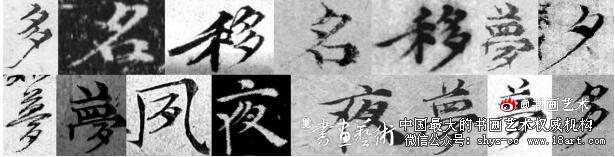

图 19ˉ“夕”部字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》、57、61、63、68、 71、75;第二行:78、81(2 例)、82、84(2 例)、85、102

同时, 即便某些字未出现异体结构,其在笔势细节 与构图均衡方面的处理,也常与倪瓒一贯风 格与形式特征形成冲突,进一步削弱了该作 题记与倪瓒书法之间的内在连贯性。由此, 本文认为,《容膝斋图》题记在结构、笔法 与习惯层面所呈现的差异,已构成可观测的 风格与形式证据,值得作为重新评估其真实 性的重要依据。

(二)与倪瓒 1370—1374 年的存世书 迹作对比

《容膝斋图》上有倪瓒两则题记,分别 书于洪武五年(1372)与洪武七年(1374), 后者作于三月四日,是目前所见倪瓒最晚的 书迹。是年十一月十一日,倪瓒去世。 若 将视野聚焦于 1370—1374 年,可统计出倪 瓒此时期的书画作品 40 余件,表明这是其 艺术实践的高峰期,也是其书画风格的高度 稳定期,因而可作为系统比较的样本基础(见 附录 1、附录 2)。

图 20ˉ“風”部字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》(2 例)、59、60、61、62、66、71、73;第二行: 74、75、76、78、81(4 例)、84、96

在判断书法真伪时,对于系统性的显著差异常面临一个常见的反驳,即所谓“风格 演变”的可能性。倪瓒目前存世最早的绘画 为至元五年(1339)所作大都会艺术博物馆 藏《秋林野兴图》,距《容膝斋图》第二题 跨度 30 余年。在此期间,倪瓒的书画风格 自然经历变化,若不对时间范围加以控制就 直接比对字形差异,势必会因跨时期比较而 遭质疑。

图 21ˉ“氵”部字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》(3 例)、59、63(2 例)、64、65;第二行:69、71、73、77、81、82、84、102

为更准确识别《容膝斋图》题记中的差 异是否偏离倪瓒晚年的书写习惯,本文将比 对对象限定于 1370—1374 年的倪瓒存世书 作。《容膝斋图》正是创作于这一时段,其 书风也已趋于稳定成熟,笔法、结体与构件 组合有高度一致性。而这一时期的 40 余件 作品共包含单字多达 2800 余字,足以提取 大量对比字例,以进一步揭示《容膝斋图》 题记中可能存在的问题。本节即以该时段的 作品为参照,对《容膝斋图》题记中的可疑 字例重新展开分析,筛选并识别其中的孤例 与系统外写法,以期进一步排除风格变异带 来的解释干扰,从而为其真伪问题提供更具 时间控制的可靠证据。

图 22ˉ“木”部字例。各字例出处如下。第一行:《容膝斋图》(5 例)、58(2 例);第二行:63(3 例)、65、 81(2 例)、82

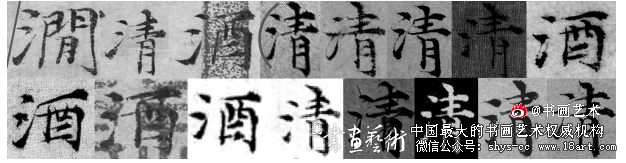

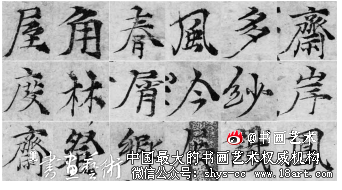

部分部首的特殊写法是检视其真伪的 重要依据,下文以“貝”“夕”“風”“氵”“木” 等部首为例予以说明。 “貝”部(图 18):前文已指出,“贈” 字的“貝”部结构有显著的书写特征,即右 竖画明显长于左竖,并向下延伸。为了进一步确认这一书写习惯的稳定性,此处比对 1370—1374 年倪瓒所有书作中含“貝”部 构件的字例。结果显示,绝大多数字例均保 持此结构特征,而《容膝斋图》中的“贈” 字,以及带有“貝”字构件的“則”与“價” 三字(第一行前三字)未能延续此特性,构成系统性偏离。 “夕”部(图 19):带有该构件的字 例共收集 15 例,除《容膝斋图》外的 14 例 皆呈顺势撇出之势,撇画笔势流畅,形成张 力明确的运行轨迹。

图 23ˉ《容膝斋图》中带有撇画的字。相关字中段至 末段常出现顿挫或迟滞,无法顺势自然撇出,导致笔势 中断,尾部撇画短促、变形,缺乏应有的张力与延展

相比之下,《容膝斋图》 中的“多”字(第一行第一字),其末笔撇 画在行笔过程中出现明显停顿,笔势中段内 收,尾部转折僵滞,缺乏自然延展的笔势连 贯性,构成结构与运笔节奏上的明显偏差。 “風”部(图 20):共收集“風”部 构件字例 20 个,其中《容膝斋图》中出现 两个,分别为“鳳”与“風”(第一行前两 字)。前文已指出“鳳”字的构件特征具有 倪瓒个人的书写习惯。若进一步观察“風” 部构件,可见其左侧撇画在其他字例中多呈 竖直走势,仅至末端才发生转折,并顺势撇 出斜钩;右侧竖笔则惯常于下部产生内收弯 曲,形成鲜明而稳定的结构特征。

图 24ˉ《容膝斋图》中带有捺画的字。相关字中捺画 线条往往具有不自然的弹性弯曲,形成一种圆滑、浮 软的视觉印象

然而,《容 膝斋图》中的两个字例左侧撇画均呈明显左 斜走势,右侧笔画亦未体现内收趋势,明显 背离倪瓒一贯的书写习惯。此外,“風”部 左上角撇画与横画一般不交叉,即使交叉, 亦以横画高于撇画为常,属倪瓒书迹中高度 一致的结体逻辑。《容膝斋图》中此处处理 不一,亦显异常。需特别说明的是,1371年《墨 竹图》(上海博物馆藏赵孟頫、倪瓒兰竹石 合璧卷)中“春風”连写的“風”字(第一 行第五字)结体特殊,其交叉笔势属行楷连 写之自然结果,不应作为书写习惯之例外。

表1ˉ《容膝斋图》题记字形异常统计表(基于倪瓒全部书作)

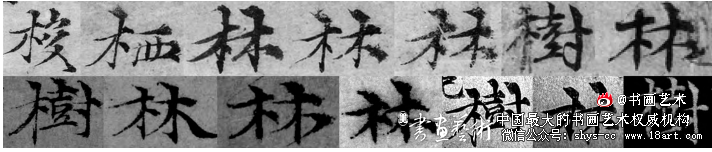

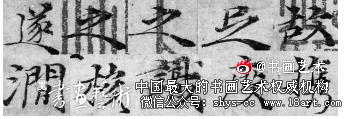

“氵”部(图 21):该部首为常见 构件,《容膝斋图》中出现三例,分别为 “澗”“清”“酒”(第一行前三字)。在 倪瓒书写于 1370—1374 年的作品中,共收 集“氵”部字例 117 例,限于篇幅,此处仅 取其他的“清”“酒”两字作为参照。纵观倪瓒书写的“氵”部,虽点画粗细、方向略 有变化,但中间一点始终向左侧突出,使整 体呈外张弧形,具有明确的结构张力。相比 之下,《容膝斋图》中该部首的三笔排列趋 于一线,尤其第三笔过度向左倾斜,破坏了 应有的弧形走势,显著背离倪瓒的书写习惯。 “木”部(图 22):此部首亦为倪瓒 书作中的常见构件,《容膝斋图》中出现五 例,分别为“梭”“栖”及三个“林”字(第 一行前五字)。倪瓒 1370—1374年的书作中, 共收集该部首字例 50 个。限于篇幅,此处 选取其他书作中的“林”与“树”字作为对 比。整体而言,倪瓒此类字的“木”部结构 稳定,无论短横或竖画,均保持横平竖直、 笔势端正,少见欹侧现象。而《容膝斋图》 中五个相关字例则普遍呈现横画左低右高、 竖画向左倾斜的现象,同时,竖画亦过长, 高于短横画甚多,明显背离倪瓒一贯书写习 惯,构成应予重视的差异。 其他部首构件如“心”“辶”“月”“言” 等,亦表现出类似的系统差异,限于篇幅, 此处不展开说明。读者可自行比较,相信亦 能够发现其中的区别。

(三)笔画质量与笔性分析:以撇画与 捺画为例

以上所作的分析比较主要围绕结体、构件与部首展开,以说明《容膝斋图》中的题 记与倪瓒其他书作的显著差异。此外,就笔 画质量与书写笔性而言,二者亦存在显著差 异。以下选取撇画与捺画予以具体说明。 细观《容膝斋图》中的撇画,可见其在 笔锋控制与笔力积蓄方面存在明显问题(图 23)。

表2ˉ《容膝斋图》题记常见部首结构偏差统计表 (对比1370—1374年倪瓒晚年书作)

多数撇画起笔绵软,笔锋轻浮不稳, 尚未压实便匆匆行笔。由此,中段至末段常 出现顿挫或迟滞,无法顺势自然撇出,导致 笔势中断,尾部撇画短促、变形,缺乏应有 的张力与延展。其中尤以“多”字末笔撇画 最具代表性。这种笔势不连贯、缺乏动势推 进的情况,与倪瓒书迹中稳定、连贯、富于 张力的撇画风格形成鲜明对比,反映出此书 写者在撇画运笔过程中对笔力延续与书写节 奏的掌控力不足。 此外,从笔性来看,《容膝斋图》题记 中的诸多字形下笔轻佻、弯曲过多,部分点 画因此显得富有弹性,形成明显的曲线走势 (图 24)。

与之相比,倪瓒其他书迹多呈 劲健之势,笔力送至末端,几无如此轻佻柔 滑之线条。进一步观察《容膝斋图》中的捺画, 可见其线条常带不自然的弹性弯曲,给人圆 滑、浮软之感,实则源于书写者在起笔与行 笔过程中的控制力不足,致使线条中段上弯、 末端滑移,最终形成一种类似弹性曲线的轨迹。例如“遂”“之”“足” 等字的捺画,其行笔 缺乏力量延展,反而 在运笔过程中出现不 稳定的弯曲走势。

相 较而言,倪瓒晚年书 迹笔势稳健、线条劲挺,点画多有明确的发力方向与收笔动作。 其行笔不仅流畅,更能将笔力贯注全程。此 种差异非偶发性波动,亦非风格变异所致, 而是反映出书写者在笔法训练与内在节奏上 的系统性差别。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/NiRongXiZhaiTuZhenWeiKaoBian_2.shtml