(四)统计归纳与判断

为提升比对分析的客观性与可验证性, 本文分别针对不同时间维度构建了两套统计 体系:一方面,基于倪瓒全时期存世书作的 比对样本,建立“字形异常统计表”(表 1), 以观察《容膝斋图》题记是否存在超出个体 变异范围的结构偏差;另一方面,进一步将 比对范围限定于 1370—1374 年的倪瓒晚年 书迹,形成“常见部首结构偏差统计表”(表 2),以消除“风格演变”可能造成的混淆 因素。

首先据表 1 可见,《容膝斋图》两则 题记共计 130 余字,在倪瓒存世约 100 件书 法作品中所提取的 14 个高频字例中,每一 字在本题记中均出现显著异常,无一例外。 也就是说,已有超过十分之一的常用字与倪 瓒的书写习惯不符;这还是在笔者因篇幅限 制而未能覆盖全部字例的前提下得出的初步 结论。

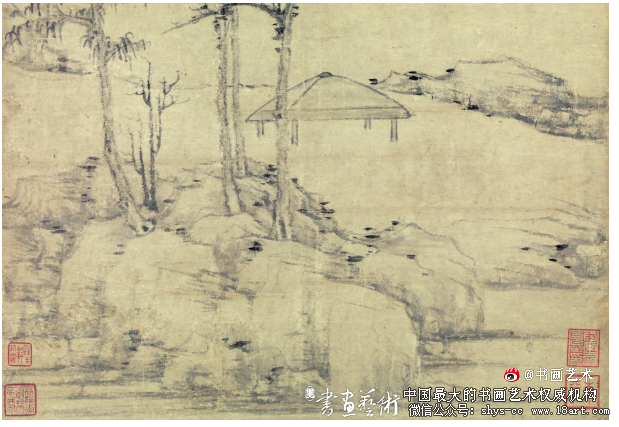

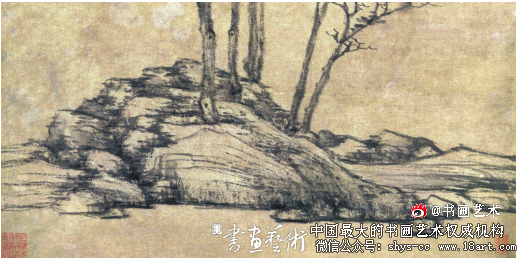

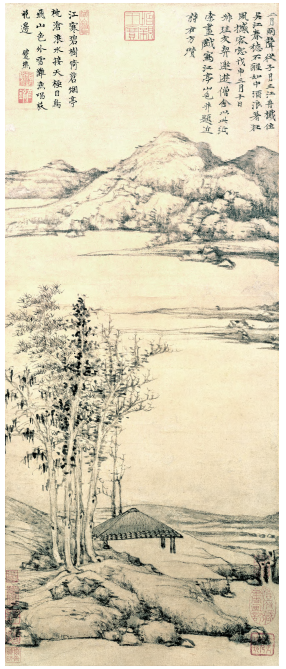

图 25ˉ《容膝斋图》前景折带皴的使用

这些异常主要表现为笔画增添与缺失 (如“中”字右下多出一“丶”)、构件替 换(如“將”字右上部以“夕”代“⺤”)、 结体偏离(如“玉”字末笔下坠)、异体字 回归标准字(如“蕭”字左右对称而非“ + 乙”组合)等不同类型。其中大多数字例 可判定为系统外孤例,即在倪瓒其他传世书 作中从未出现的结构形态。

这些差异不仅在 分布范围广、出现比例高方面异常突出,在 书写系统层面亦超出倪瓒风格惯性的正常波 动范畴,足以显示该题记在整体结构上已显 著偏离倪瓒稳定的书写系统。 而表 2 进一步将比对范围严格限定于 倪瓒 1370—1374 年的晚年作品,该时期 其书风趋于稳定,正可作为判断《容膝斋 图》书写情况的重要参照。统计显示,与 “貝”“夕”“風”“氵”“木”等倪瓒晚 年作品中反复出现的部首相比,《容膝斋图》 中的上述部首结构皆存在不同程度的偏差, 无一例外。例如,“貝”部右竖明显长于左竖, 而《容膝斋图》中的字例明显背离此书写习 惯。

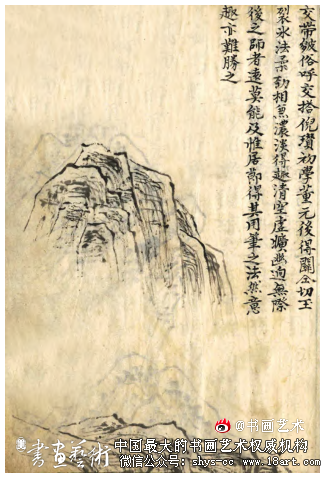

图 26ˉ《画学南宗》(1635 年序)“交带皴”画法

“風”部撇画与横画交叉错位、右部结 构缺乏内收弯曲,均与倪瓒晚期书迹一致特 征相悖。“氵”部 117 例中几乎全部呈外张 弧形布局,中间一点向左侧突出,而《容膝 斋图》中的三笔趋于一条直线。这些构件层 面的系统性差异,不仅排除了偶发性差异或 个体书写状态波动的可能,而且也难以归入 风格与形式合理变化或书风转型期的范畴。

依据统计学通用原则,若某种书写特征 在对照样本中出现概率低于 5%,即可视为 显著偏离常规分布。换言之,若某种笔画结 构在 95%以上的倪瓒传世书作中从未出现, 其在《容膝斋图》中的孤立使用,便已具备 揭示真伪的统计显著性。例如“中”“贈” 两字,其异常写法在倪瓒全部书法中无先例, 属于确凿的“系统外孤例”,对应概率低于 5%,构成统计意义上的显著异常。

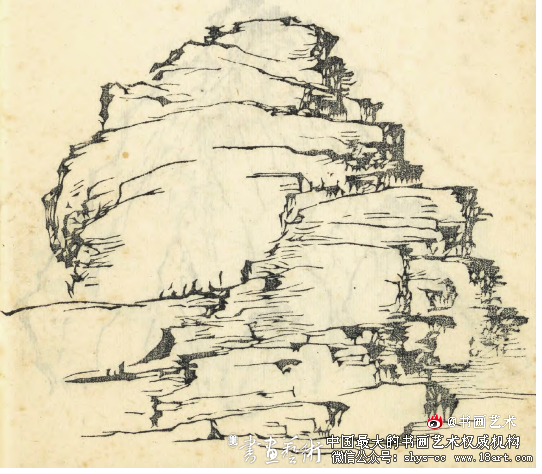

图 27ˉ《芥子园画传》初集(1679 年序)“折带皴”画法(经翻转处理)

此外, 大量字例虽未低于 5% 这一显著性阈值,但 集中分布于 5%—15% 之间。据统计,14 个 高频字中有 11 个字处于此区间,占比超过 七成,显示出结构偏离的密集分布状态。这 一密度本身已表明,异常并非零散偶发,而 更可能反映出《容膝斋图》题记在结构层面 存在系统性偏差。

更需重视的是部分字在《容膝斋图》 中出现多次,而这些多次出现的字中若多个 均为异常结构,其偏离程度在统计上将被显 著放大。例如,“也”字共出现 4 次,全部为非倪瓒惯用结构, 尽管异常比例仅为 6.67%,但其全部偏 离的事实比单一数字 更具揭示性;“啚” 字出现 2 次,亦皆采 用罕见结构。此类重 复构成了对异常比例 的进一步强化,使原 本处于显著性边缘的 个案获得更高的鉴伪 指示性。

此外,从时间控 制与结构层级两个维 度归纳可得:

第一,表 1 所揭示的是长期书写惯性的 断裂,其中多个高频字在《容膝斋图》中呈 现为“系统外孤例”,其写法未曾出现在倪 瓒任何一件传世作品中,不能被视作正常个 体变异。

第二,表 2 显示即使以倪瓒书法最稳定 的晚年阶段(1370—1374年)作为参照,《容 膝斋图》仍难以与其结体、笔墨质量与书写 习惯相合,因此“风格演变”无法成为合理 解释。

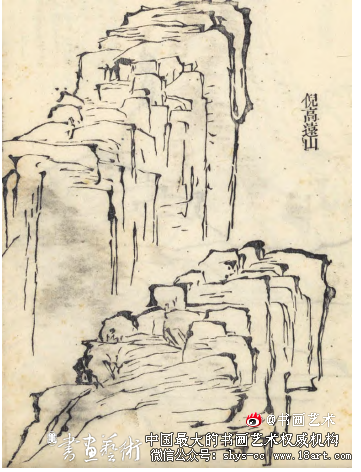

图 28ˉ《芥子园画传》初集“倪高远山”画法

第三,两组统计数据互为印证:第一组 确立系统之外的个体结构异常,第二组确立 稳定期的风格断裂,从而共同构成对此作题 记真实性的双重证据体系。 综上所述,《容膝斋图》题记在字形结构、 构件组合与笔势节奏三方面所呈现出的系统 性偏离,已远非个别书写状态可涵盖的合理 范围,应被视为对其真实性的实质性挑战与 真伪判断的关键线索。

(五)小结

综上所述,通过对《容膝斋图》题记中 常见基础字、个性化异体字、反向异体字以 及笔画质量的系统比对,可见该作在结体、 书写习惯与笔画质量等方面,均与倪瓒书法 体系,尤其是其 1370—1374 年的晚年书作 存在显著偏差。其中多处“系统外孤例”不 仅脱离倪瓒原有风格与形式轨迹,更已超出 个别波动或风格演变所能涵盖的合理范围。

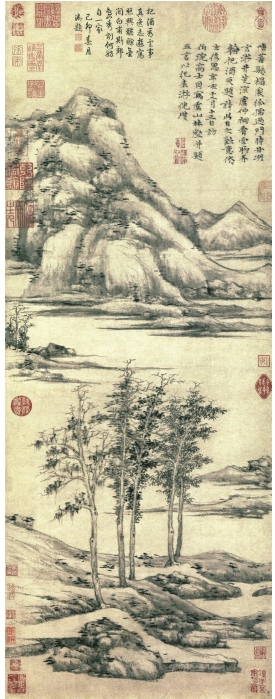

图 29ˉ《六君子图》(局部),纸本水墨, 61.9c m×33.3c m,倪瓒,元,至正五 年(1345)一月八日,上海博物馆藏

这些特征反映出书写惯性的系统性断裂,构 成对该题记真实性的实质性挑战,应作为重 新评估此作真伪的重要证据基础。同时,上 述偏差贯穿书作整体,而非仅仅体现在个别 单字上,难以归因于偶发误差、书写状态波 动或工具差异,因而应被视为具有高度差异的书法真伪判断线索。经由书法对比分析所 暴露出的疑点,也引出一个关键问题:若《容 膝斋图》题记确存突变与差异,那么其绘画 部分是否亦存在与倪瓒图像母题、构图习惯、 笔墨语言相脱节之处?这一点,将在下文对 绘画本身的进一步分析中加以验证。

二、对于绘画的分析

前文已分析《容膝斋图》两则题记与倪 瓒存世书迹之间存在系统性差异,相关证据 足以证明该题记并非出自倪瓒之手。在确认 这一结论的基础上,本文的论述重点将转向 绘画本体。需要指出的是,本文旨在对《容 膝斋图》进行整体性证伪,分析路径涵盖书 法与绘画两个层面。尽管题记已被判定为伪 作,仍可能有论者提出另一种设想,即画作 为倪瓒真迹,题记则为后人伪题,以借其名 声提升作品价值。

图 30ˉ《 渔 庄 秋 霁 图》( 局 部), 纸 本 水 墨,96.1c m×46.1c m, 倪瓒,元,至正十五年(1355)无月日,上海博物馆藏

事实上,倪瓒确有未署题 款之作,例如 1355 年所作《渔庄秋霁图》, 即在完成时未加题识,直至 17 年后再度见 到此画,方才补题。 因此,本文将进一步探讨画面本身是否 同样在风格与结构上存在异常,从而判断其 是否与题记一样,亦属后人伪作。

(一)被建构的艺术史概念:折带皴

《容膝斋图》常被视为最能体现倪瓒“折 带皴”笔法特征的代表作,其前景山石上大 量使用此类笔法(图 25)。所谓“折带皴”, 是以横向线条起笔,继而向下折笔形成竖线, 近似直角转折。此皴法在视觉上辨识度较高, 但作为术语,它既非倪瓒自己的命名,亦未 见于元明画论,而是在后世评论与画谱编撰 中逐步程式化、风格化,最终成为辨识倪瓒 画风的标志之一。换言之,“折带皴”并非 倪瓒在绘制中自觉使用的固定技法,而是后 人所建构的视觉范畴。

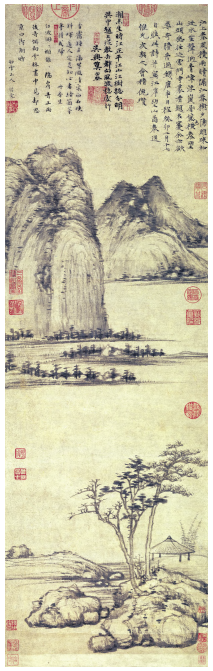

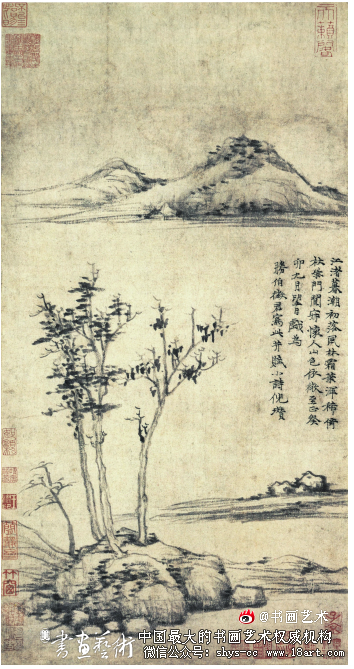

图 31ˉ《江岸望山图》,纸 本水墨,111.3cm×33.2cm, 倪 瓒, 元, 至正二十三年 (1363)二月十七日,台北 故宫博物院藏

杨柳系统梳理了该术语的演变过程, 指出其早期曾被称为“叠糕皴”“横皴”或 “交带皴”,直至清代康熙年间《芥子园画 传》初集始定名为“折带皴”(图 26 ~图 28)。事实上,早在明代中期模仿倪瓒画风 的山水作品中,以及明末清初诸多画谱中, 倪瓒的笔法图式已被有意识地提炼与命名。 然而,正如杨柳所指出的,在倪瓒传世作品 中,严格符合“折带皴”结构特征的实例并 不多见,且尚未形成固定的程式化用法。

图 32ˉ《江渚风林图》,纸本水墨,59.1c m× 31.1cm,倪瓒,元,至正二十三年(1363)九月 十五日,大都会艺术博物馆藏

在倪瓒 14世纪 40年代起的绘画实践中, 这种横竖折转的笔法仅零星出现,既没有连 续使用,也未构成主导笔墨特征。

这类笔法较早的例子见于 1345 年《六君子图》,其 中仅一处略显折转之笔(图 29)。1355 年 《渔庄秋霁图》前景坡岸虽见干笔横线,却更接近披麻皴的变体,难归为结构明确的折 带皴(图 30)。此后如《江岸望山图》(1363 年,图 31)、《江渚风林图》(1363 年, 图 32)、《 枫 落 吴 江 图》(1366 年, 图 33)、《江亭山色图》(1368 年,图 34) 等作品,皴法多为横向取势,不见方硬的直 角转折,结构亦松散,与其理解成披麻皴, 不如视作披麻皴笔法的横皴变体。

图 33ˉ《枫落吴江图》,纸本水墨,94.3c m× 48.8cm,倪瓒,元,至正二十六年(1366)秋, 台北故宫博物院藏

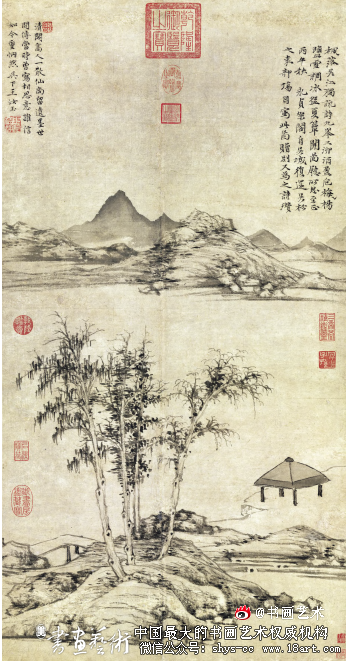

进入 14 世纪 70 年代,倪瓒的绘画风 格日益趋于简远、平淡而含蓄。同《容膝 斋图》同年或相近年份所绘之作,如《虞 山林壑图》(1371 年,图 35)、《优钵昙 花图》(1372 年,图 36)、《江亭山色图》 (1372 年,图 37)、《孤亭秋色图》(1372 年,图 38)、《幽涧寒松图》(1373 年, 图 39)等,皆未见明确的横折直角式皴法。

图 34ˉ《江亭山色图》,纸本水墨, 81.9cm×33.3cm, 倪 瓒, 元, 至 正 二十八年(1368)三月十日,唐骝千藏

即便偶有方折取势之笔,也未作生硬之处 理。究其原因,此期倪瓒笔墨趋于虚淡柔和, 与“折带皴”所展现的刚直坚硬笔势形成 鲜明对比。 相较之下,《容膝斋图》在山石结构上 的处理显著不同。其前景以巨石遮挡画面, 体块厚重,笔线方折密集,左上角多见近乎 直角的折笔结构(图 25)。

图 35ˉ《虞山林壑图》,纸本水墨, 94.6c m×34.9c m,倪瓒,元,洪武 四年(1371)十二月十三日,大都会 艺术博物馆藏

此类构图手法 与笔墨语言,不仅背离倪瓒同期作品中平淡天真的特征,反而更接近明中晚期吴门画 派如沈周(1427—1509)、文徵明(1470— 1559)等人对倪瓒风格的再诠释。同时,其 风格也高度契合明清画谱与画论中对“折带 皴”的规范性建构,显示出后人对倪瓒图式 的再造与范式化,而非倪瓒自身笔墨惯性的 自然流露。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/NiRongXiZhaiTuZhenWeiKaoBian_3.shtml