3. 矶头断崖结构

在倪瓒晚年山水画中,另 一个具有高度辨识度的图像母题是形似断崖结构的矶头。所谓“断崖”,借用地质学 术语,指的是由断层作用造成的陡峭地貌,其视觉特征 为从缓坡骤然转折形成的垂直崖面。所谓“矶头”指的 是坡岸延伸而出向水面突出的部分。

图 56ˉ《紫芝山房图》(局部)

例如,在作于洪武 四年(1371)十二月十三日的《虞山林壑图》中,倪瓒 于最前景构图中布置一块自左向右水平延展的坡岸,其 尽端陡然下折,构成一处清晰的断崖走势(图 51),正 体现了这一图式特征。在倪瓒的绘画中,这一结构往往 出现在画面前景处,通过笔势的急转与皴染处理构成清 晰的母题特征。

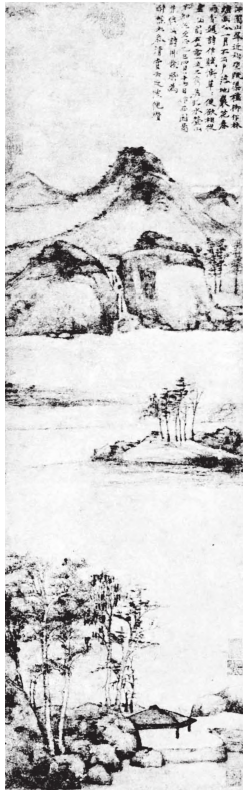

图 57ˉ《西园图》,纸本水墨,尺寸不详, 倪瓒,元,至正二十五年(1365)四月 十七日,燕笙波旧藏

这一结构并非个别现象,而是在倪瓒 1371—1373 年 的多件晚年山水作品中反复出现,包括《虞山林壑图》《优 钵昙花图》《江亭山色图》《孤亭秋色图》《幽涧寒松图》 《紫芝山房图》等(图 35 ~图 40、图 51 ~图 56)。其 布置位置、笔墨处理与造型逻辑均保持高度一致,显示 出该图式在倪瓒晚年作品中的系统性地位。至于这类母 题开始绘制的时间,当在 1365 年前后。

图 58ˉ《鹤林图》,纸本水墨,30.5cm×54.0cm,倪瓒(伪款),元, 无纪年,中国美术馆藏

今已佚失,尚存 照片的《西园图》(1365 年,图 57)中已出现此种结构, 而在作于 1368 年的《江亭山色图》(图 34)亦能见到 类似结构。 更值得注意的是,此类矶头断崖结构常与“草亭”(“草 堂”母题的变体)构成组合图式,成为 1372 年前后倪 瓒山水画中的典型母题搭配(图 52 ~图 54、图 56、图 57)。在上述多件晚年真迹中,草亭与断崖结构相互呼应, 强化了前景构图的结构感与空间节奏。即便在如《鹤林图》(图 58)、《林堂诗思图》这类旧摹本中, 也可于画面右侧见到与之相似的坡岸设定, 显示出此图式的延续性与再现轨迹。

此外,该结构亦可见于黄公望的若干作 品之中,如《九峰雪霁图》《水阁清幽图》, 亦在构图逻辑与笔墨处理上展现出近似意 图。若结合前文“多面体碎石”所指母题在 黄公望与倪瓒之间的共通性,则进一步提示 我们有必要将矶头断崖结构纳入二者绘画语 言关联的研究视野。

然而,《容膝斋图》(图 1、图 25) 中却完全缺失这一典型结构母题。其前景坡 岸处理平缓松散,轮廓仅以模糊线条带过, 既无转折走势,也无通过皴染建立的体积构 造,完全背离倪瓒晚年绘画中稳定出现的矶 头断崖图式。相较于上述 14 世纪 70 年代诸 多真迹作品中断崖结构的反复出现,此图的 母题空缺不仅构成造型层面的差异,更反映 出其在构图逻辑与图像语言体系上的系统性 脱节。这一偏差为其真实性的判断提供了又 一值得重视的疑点。 行文至此,不妨将前述的“多面体碎石” 与“矶头断崖结构”作为配套母题加以统观。

从倪瓒 14 世纪 70 年代的诸多作品(图 35 ~图 40、图 51 ~图 57)可见,这两种母题 往往同时出现:断崖结构的坡脚处常配以结 构清晰的碎石图式,构成其晚期绘画语言中 的惯例。相较之下,《容膝斋图》(图 1、 图 25)前景既无断崖走势,亦不见碎石结构, 两种典型母题同时缺席,不仅在造型层面构 成显著例外,更体现出构图逻辑与图像语言 上的脱节。

这一偏差并非可以用“风格变化” 或“变格画”解释。所谓“变格”之说,固 尝见于部分倪瓒作品的特殊构图处理,但仍 未背离其核心图式结构与笔墨逻辑。相比之 下,《容膝斋图》在关键母题上全面缺失,所表现出的异常与断裂,正如书法题记中诸 多孤例所示,已超出个体风格波动的合理范 围,应视为出自作伪者之手。

(三)小结

与书法题记的结构比对相辅相成,绘画 部分的分析同样揭示出《容膝斋图》在图像 母题与构图逻辑上的系统性脱节。倪瓒晚期 绘画中诸如多面体碎石、三角形远山、矶头 断崖结构等母题,皆非随机图像,而是其长 期书画实践中反复运用、在笔墨推进与空间 构成中形成高度一致性的视觉惯例。

这些图 式不仅体现了倪瓒笔墨的操作惯性,也构成 了其作品系统中最不易伪造的结构层级。相 较之下,《容膝斋图》在上述母题上表现出 明显的缺失与变形,未能融入倪瓒晚期图像 系统,说明其绘画部分与书法题记一样,存 在难以归入倪瓒作品体系的偏差。因此,图 像分析不仅作为辅助印证,更应作为判断真 伪的重要证据来源,构成书画双轨分析中的 第二重逻辑支撑。

三、《容膝斋图》的经典化:从边缘 作品到范本图像的转变

时至今日,《容膝斋图》已广泛被视 为倪瓒晚年的代表作,在展览、著录与论述 中屡屡出现。然而,回顾其学术接受史可以 发现,此作被确立为经典之作,其实是过去 60 年内逐步形成的共识。

(一)《容膝斋图》在画史著录中的边 缘地位

就鉴藏史而言,《容膝斋图》诗塘有邵 宝(1460—1527)真跋,作于正德九年(1514)。 此后则有李霨(1625—1684)、索额图(?— 1703)、阿尔喜普(活跃于 17 世纪下半叶) 等人鉴藏印。后进入清内府,现藏台北故宫 博物院。然从文献著录来看,此作在明清时 期的认可度与经典程度显然不及倪瓒其他名 作。

除被《石渠宝笈》记录,仅见于两本画 史著录。最早的记录见于顾复(活动于 17 世纪下半叶)《平生壮观》(1692 年序), 仅云:“《屋角春风》,中幅,诗款,又重 识。” 内容颇为简略,且未加评价。吴升 (约 1639—约 1713)《大观录》(1712 年序) 卷七则将此画题为“倪高士蘖轩图”,并详 细记录其材质、尺寸以及倪瓒二题。

但同 样未涉及风格、真伪或品质问题。相较之下, 顾复在同书中对其他作品的评价则显得更为 明确,如称《幽涧寒松图》为“杰作”,《雅 宜山图》(今佚)“画最高妙”,《紫芝山 房图》“诗跋字甚妙”。 吴升在《大观录》中亦表达了对《溪山亭子图》《溪亭山色图》 《江岸望山图》等作品的高度赞誉。

由此 可见,《容膝斋图》虽为他们所记载或亲见, 但未获得关注,亦未被纳入他们所认可的倪 瓒名迹之列。 清末民初之际,随着清内府收藏体系的 解体与艺术市场的迅速扩张,倪瓒的书画作 品重新进入流通与鉴藏网络。自溥仪退位至 1925 年故宫博物院成立之前,原属清宫内 府的诸多书画逸出宫外,流入北京、上海、 苏州等地的艺术市场,成为私人收藏与交易 的重要资源。

这一阶段的流通机制,使部 分原本鲜为人知的作品重新浮现于市场与出 版系统。 民国时期的文献整理工作为倪瓒研究 奠定了系统基础。福开森(John Calvin Fergu son,1866—1945)与容庚(1894— 1983)先后编辑《历代著录画目》(1934) 及《历代著录画目续编》(1948),两书共 收录倪瓒绘画 600 余件。

容庚更在《倪瓒 画真伪存佚考》中,首次以文献学方法系统 梳理真伪问题,将其划分为“正录”“别录” 与“伪作”三类,标志着传统著录方式向现 代学术路径的转变。 综上所述,《容膝斋图》虽在明清时期 有所著录,但始终处于边缘位置,未曾获得 主要鉴藏家与画史著作的高度评价。即便在 民国时期的文献整理与学术编纂中得以重新 归档,其地位亦未真正脱离附录与存目层级, 距离“倪瓒代表作”的地位尚有相当距离。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/NiRongXiZhaiTuZhenWeiKaoBian_6.shtml