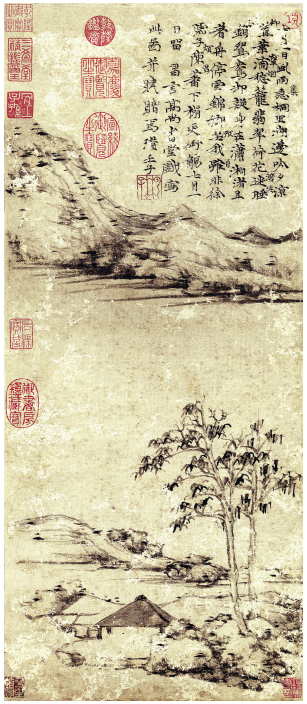

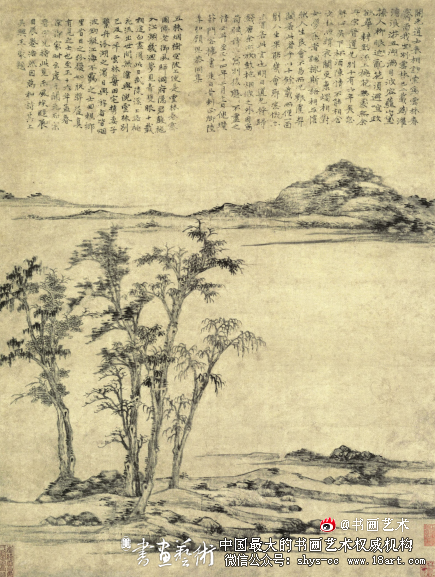

图 36ˉ《 优 钵 昙 花 图》, 纸 本 水 墨,尺寸不详,倪瓒,元,洪武五 年(1372)一月二十三日,美国私 人藏家旧藏

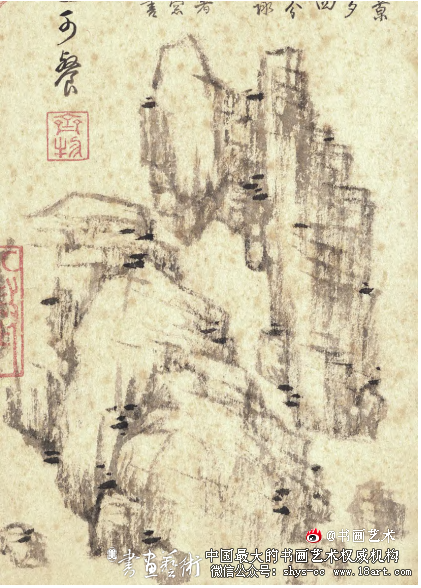

我们还可援引相关伪作进一步佐证这 一判断。例如,台北故宫博物院所藏纪年 至正十年(1350)的《画谱册》已普遍被视 为伪作,其中有两开描绘山石(图 41、图 42),它们与《容膝斋图》的笔墨风格相似, 而与倪瓒真迹体系存在明显差异。图中采用 横竖折转、棱角分明的笔法勾勒山石,结构 强调线条的刚劲与转折,反映出后人对所谓 “折带皴”的程式化理解,也进一步印证了 “折带皴”并未在倪瓒生前绘画实践中形成 固定笔法。 综上所述,“折带皴”在倪瓒的作品中 既缺乏结构稳定性,也未构成其自觉风格系 统。该术语主要是明清以降的理论建构与风 格化产物。

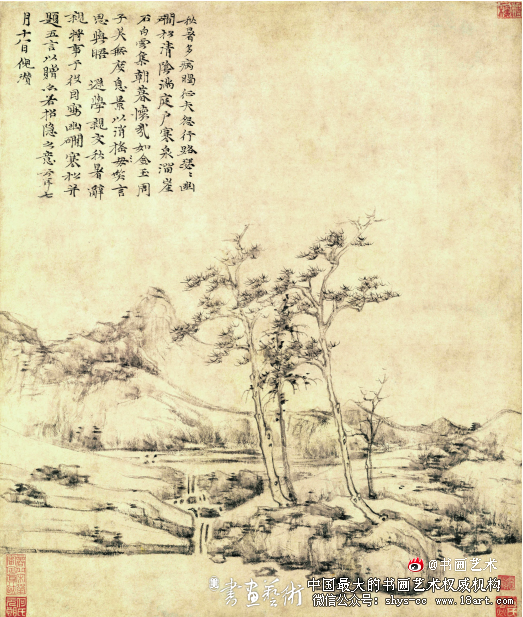

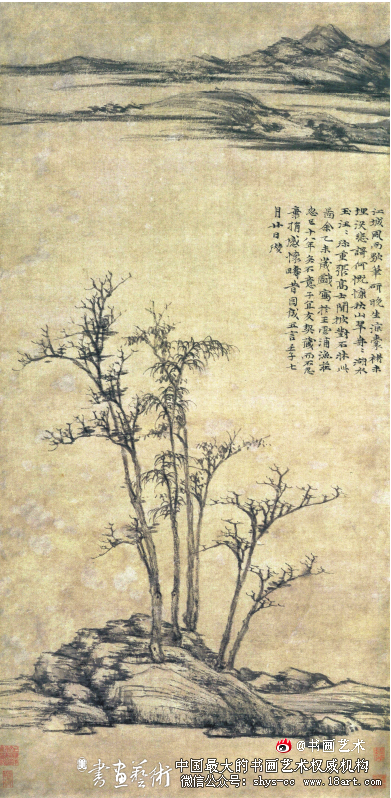

图 37ˉ《江亭山色图》,纸本水墨,94.7c m× 43.7c m, 倪 瓒, 元, 洪 武 五 年(1372) 二 月 二十五日,台北故宫博物院藏

《容膝斋图》对于此类皴法的高 度依赖与程式化应用,在图像母题、笔墨语 言和构图逻辑上均偏离倪瓒真迹系统,更显 示其与明清时期对于倪瓒风格的想象与建构 密切关联。因此,将《容膝斋图》视为明中 晚期的倪瓒仿作,不仅可在风格与形式上获 得合理解释,亦有助于其断代与真伪判断的 重新厘定。

(二)图式结构分析与微观观察:倪瓒 绘画中的三种母题特征

为了突破基于风格印象的初步判断, 更有效地识别倪瓒绘画的真实性线索,必 须转向对小型图像母题的结构性分析。相 较于宏观构图或笔墨风格,这些微观母题 更能反映倪瓒在长期书画实践中自然养成 的操作惯性,因而具有高度稳定性,也极 难被仿作者准确复现。本文拟从倪瓒晚期 绘画中反复出现、结构明确且系统稳定的 三类母题入手,探讨其在辨伪中的功能。

这三类母题分别为:多面体碎石、三角形 远山与矶头断崖结构。

1多面体碎石:方折笔法与结构节奏 虽然倪瓒的绘画中未见如《容膝斋图》 那般大量使用直角折线,但方折线条却频繁 出现,尤以他笔下常见的多面体碎石母题为 典型。这类石块通常具有清晰的几何结构, 常见于前景坡岸或远山山脚,既构成画面的 细部,也体现出倪瓒笔墨语言由圆润趋向方 折、由线性勾勒转向块面构造的演变轨迹。

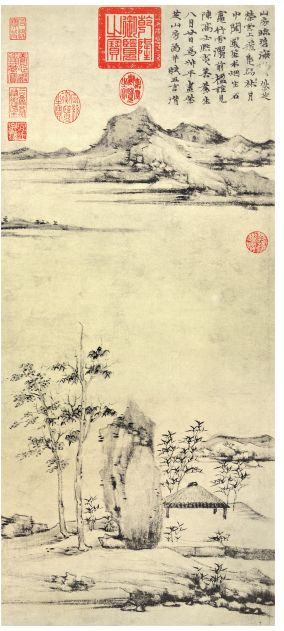

图 38ˉ《 孤 亭 秋 色 图》, 纸 本 水 墨, 63.7cm×27.3cm,倪瓒,元,洪武五年 (1372)七月一日,台北故宫博物院藏

相较于早年受董源、巨然传统影响而描绘的 圆浑山石,这类碎石笔画短促,转折清晰, 轮廓方峻,最终形成一种具有多面体感的碎 石母题。 这一图式特征经历了渐进式的演化过 程。早期作品如《秋林野兴图》(1339 年) 与《水竹居图》(1343 年)中,尚保留董 巨风格特征,碎石多为坡脚点缀,轮廓线条呈圆润走势。

图 39ˉ《幽涧寒松图》,纸本水墨,59.7cm×50.4cm,倪瓒,元,洪武 六年(1373)七月十八日,北京故宫博物院藏

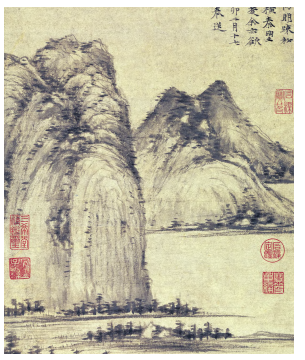

至《六君子图》(1345 年), 已可见初具几何感的方折结构。至《云林 春霁图》(1354 年,图 43),碎石造型趋 于几何化,前景布满堆叠的小块山石,左 侧线条尚显柔和,而坡面最右处则以浓墨 勾勒出结构规整的立方体石块,石质坚实、 棱角清晰,呈现出程式化的多面体构造, 标志着倪瓒笔墨语言由圆转方的关键转折。

图 40ˉ《紫 芝山房图》,纸 本 水墨, 80.5c m×34.8c m,倪瓒,元,无纪年 (约 1370 年)八月二十日,台北故宫博 物院藏

作于 1355 年的《渔庄秋霁图》(图 30)延 续了这一特点。画面前景坡岸几乎完全由 水平横线与几何块面构成,背景远山亦采 用类似结构进行层叠处理,整体图式已高 度几何化。尤其画面前景中一块正面朝向 观者的石块,其肌理由多条平行横线构成。 其左右则堆叠小型碎石,轮廓均由短促方 折的线条构成,形体坚实、棱角鲜明,展 现出典型的多面体结构。

图 41ˉ《画谱册》一开(局部),纸本水墨,23.4c m× 14.2cm,倪瓒(伪款),元,至正十年(1350)八月十五日, 台北故宫博物院藏

整体笔墨转向方 折与块面处理,显示出倪瓒已在此阶段确 立起稳定的石体图式母题。 此后,方折线条与多面体碎石成为倪瓒 晚年山水画中的稳定图式之一,显示出笔墨 实验向图像范式的转化。

图 42ˉ《画谱册》一开(局部),纸本水墨, 23.4c m×14.2c m,倪瓒(伪款),元,至正十 年(1350)八月十五日,台北故宫博物院藏

这一母题广泛见于 倪瓒 14 世纪 60 年代之后的山水画中,如作 于 14 世纪 60 年代的《江岸望山图》(1363 年,图 31)、《江渚风林图》(1363 年, 图 32)、《溪山图》(1364 年)、《汀树 遥岑图》(1365 年)、《枫落吴江图》(1366 年,图 33)、《江亭山色图》(1368 年, 图 34),以及作于 14 世纪 70 年代,与《容膝斋图》同时期的《虞山林壑图》(1371 年, 图 35)、《 优 钵 昙 花 图》(1372 年, 图 36)、《江亭山色图》(1372年,图 37)、《孤 亭秋色图》(1372 年,图 38)、《幽涧寒 松图》(约 1373 年,图 39)、《紫芝山房图》 (约 1370 年,图 40)等画作。

图 43ˉ《 云 林 春 霁 图》, 纸 本 水 墨,73.0c m×54.4c m, 倪瓒,元,至正十四年(1354)二月十二日,北京故宫博物 院藏

综观这些画作, 多面体碎石主要分布在前景坡脚、背景山脚, 无一例外,是构成倪瓒所有晚期山水画作必 不可少的母题。 与此同时,这一笔法特征亦广泛出现 在倪瓒的“古木竹石”题材中。

图 44ˉ《渔庄秋霁图》(局部)

例如《岸 南双树图》(1353年)、《竹石乔柯图》(1357 年)、《杨竹西小像》(1363 年)中的坡石,均采用结构化的方折线条,转笔方式和构 图逻辑与山水画中的碎石母题高度一致, 进一步印证其在倪瓒笔墨系统中的广泛适 用性与风格统一性。 就画史而言,这种多面体碎石承袭自董 巨传统。

图 45ˉ《江岸望山图》(局部)

如黄公望《写山水诀》所言:“董 源坡脚下多有碎石。”又云:“董源小山石, 谓之矾头。” 无论是坡脚碎石还是山头矾 头,都指的是这种多面体碎石结构,我们在 巨然、黄公望的一些画作中,如巨然《溪山 兰若图》、黄公望《丹崖玉树图》《富春山 居图》中也能见到类似的处理。事实上,学 界通常认为倪瓒在晚年已经由董巨风格转向 荆关风格。

扫描二维码推送至手机访问。青年书画家协会欢迎您入会shys.cc,咨询:wx:jsqnsh

关键词:书画艺术网,欢迎分享此文,转载请保留出处!如有侵权,联系删除。

本文链接:https://www.18art.com/shuhuayishu/NiRongXiZhaiTuZhenWeiKaoBian_4.shtml